Vor 200 Jahren wurden die Kinder- und Hausmärchen von Jacob und Wilhelm Grimm erstmals in Berlin veröffentlicht. Ausgehend vom Berliner Erstdruck hat sich die Sammlung in der ganzen Welt verbreitet. Sie wurde in über 160 Sprachen übersetzt und gehört noch heute zum Kanon der deutschsprachigen Literatur.

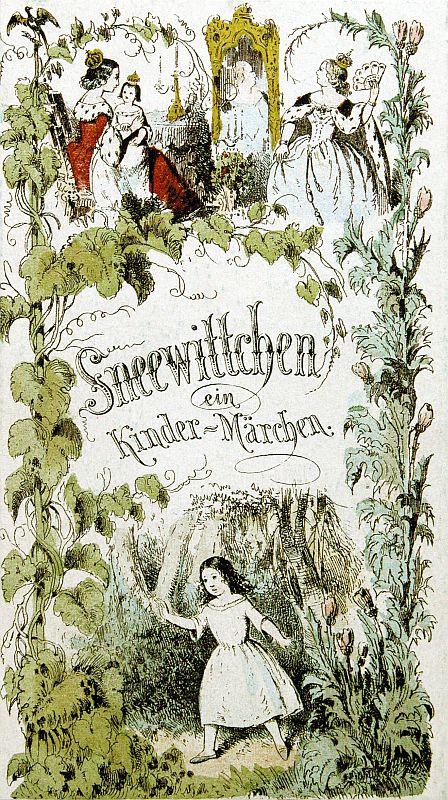

Die Ausstellung „Rotkäppchen kommt aus Berlin!“ zeigt alle zu Lebzeiten der Brüder Grimm erschienenen deutschsprachigen Editionen der Großen Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen – von der Erstausgabe 1812 bis zur 1857 in Göttingen publizierten „Ausgabe letzter Hand“ – sowie eine breite Auswahl in Berlin erschienener Drucke vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Eine Auswahl von Bänden aus der Privatbibliothek von Jacob und Wilhelm Grimm sowie eine Reihe wertvoller handschriftlicher Dokumente geben einen Einblick in das Leben und Wirken der Brüder Grimm in Berlin. Darüber hinaus weist die Ausstellung auf Originalvorlagen zu Berliner Märchenausgaben von mehr als 30 Künstlern hin, berichtet über Berliner Theater- und Operninszenierungen nach Stoffen der Kinder- und Hausmärchen und geht den Spuren der Märchen im Berliner Stadtbild nach. – Soweit urheberrechtlich möglich, werden die Exponate der analogen Ausstellung auch im Rahmen dieser virtuellen Variante gezeigt.

Die Ausstellung war ein Gemeinschaftsprojekt der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin sowie von MÄRCHENLAND – Deutsches Zentrum für Märchenkultur und gehörte zum Programm der 23. Berliner Märchentage 2012. Sie wurde vom 9. November 2012 bis zum 5. Januar 2013 im Ausstellungsraum der Staatsbibliothek zu Berlin, Potsdamer Straße 33 gezeigt.

Zur Ausstellung erschien ein Begleitband, der inzwischen leider vergriffen ist.

Aufbau der Ausstellung:

- Aus den Biographien der Brüder Grimm

- Abschnitt I: Die Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen und die Auflagen bis 1857

- Abschnitt II: Berlin als Lebens- und Wirkungsort der Brüder Grimm

- Abschnitt III: Berliner Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen nach 1857

- Abschnitt IV: Originalvorlagen zu Berliner Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen

- Abschnitt V: Die Kinder- und Hausmärchen in Bearbeitungen für Theater, Oper und Puppenbühne

- Abschnitt VI: Spuren der Brüder Grimm im Stadtbild Berlins

Informationen zur Abbildung

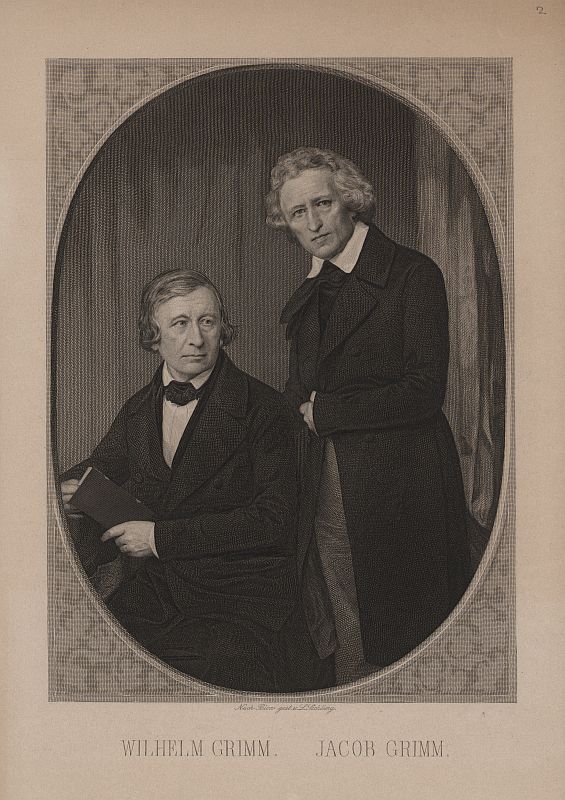

Lazarus Gottlieb Sichling: Jacob und Wilhelm Grimm; Berlin, vor 1854. Stahlstich nach einer Daguerreotypie von Hermann Biow; Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung; Signatur: Nachl. Grimm 693,2.

1798: Kassel

Zur Vorbereitung auf das noch vom Vater gewünschte Jurastudium gehen die Brüder Grimm 1798 an das Lyceum Fridericianum in Kassel.

1802/03: Marburg

Jacob Grimm immatrikuliert sich 1802 an der Universität Marburg. Wilhelm folgt 1803. Prägend ist die Ausbildung durch Friedrich Carl von Savigny, der sie in seinen romantischen Freundeskreis aufnimmt.

1805: Paris

Im Januar 1805 lädt Savigny Jacob Grimm als Helfer beim Quellenstudium nach Paris ein. Während dieser Trennung schließen die Brüder Grimm die Verabredung über ihre Lebensgemeinschaft.

Zur Vorbereitung auf das noch vom Vater gewünschte Jurastudium gehen die Brüder Grimm 1798 an das Lyceum Fridericianum in Kassel.

1805: Kassel

Die Mutter mietet mit den sechs Kindern 1805 eine Wohnung in der Kasseler Marktgasse. Gegenüber lebt die Apothekerfamilie Wild, mit der ein enges Verhältnis entsteht. (Die Apothekertochter Dortchen Wild heiratet Wilhelm Grimm 1825.) 1808 stirbt die Mutter der Brüder Grimm.

Um die Brüder Grimm bildet sich ein Freundschafts- und Lesezirkel. Hier beginnen sie mit der Sammlung ihrer Märchen. 1807 macht Napoleon Kassel zur Hauptstadt des „Königreichs Westphalen“ mit seinem Bruder Jérôme als König. Jacob Grimm wird dessen Bibliothekar im Schloss Wilhelmshöhe, damals „Napoleonshöhe“. 1811 erscheinen die ersten eigenen Bücher der Brüder Grimm, 1812 mit dem althochdeutschen Hildebrandlied das erste gemeinsame Werk und im Dezember Band 1 der Märchen.

1814/15: Kassel

1814/1815–1829 arbeiten die Brüder Grimm an der Kurfürstlichen Bibliothek in Kassel. Der Dienst lässt ihnen Zeit für eigene Arbeiten. Die reichhaltigen Bestände können sie dafür nutzen. Ab 1819 wird Jacob Grimm mit seiner Deutschen Grammatik in Europa und Nordamerika bekannt. 1829 werden die Brüder Grimm nach Göttingen berufen.

1830: Göttingen

1830–1837: Als Bibliothekare und Professoren an der Universität Göttingen sollen die Brüder Grimm eine Modernisierung der berühmten Universitätsbibliothek bewirken und halten Vorlesungen über die frühe deutsche Sprach-, Literatur- und Kulturgeschichte. Durch politische Entwicklungen des Jahres 1837 (Protest der „Göttinger Sieben“ gegen die Aufhebung der hannoverschen Landesverfassung durch den neuen König Ernst August) müssen sie die Universität unerwartet wieder verlassen.

1837: wieder Kassel

1837–1841 sind die Brüder Grimm ohne Anstellung. Der Landesverwiesene Jacob Grimm geht gleich nach Kassel, Wilhelm folgt ein Jahr später. In diese Zeit fällt die Vereinbarung mit der Weidmann’schen Buchhandlung über das Deutsche Wörterbuch, durch die man die Brüder Grimm materiell sicherstellen und ihre Kompetenz für ein monumentales wissenschaftliches Werk nutzen will, das ein Symbol bürgerschaftlichen Engagements für ein künftiges geeintes, freiheitliches Deutschland sein soll.

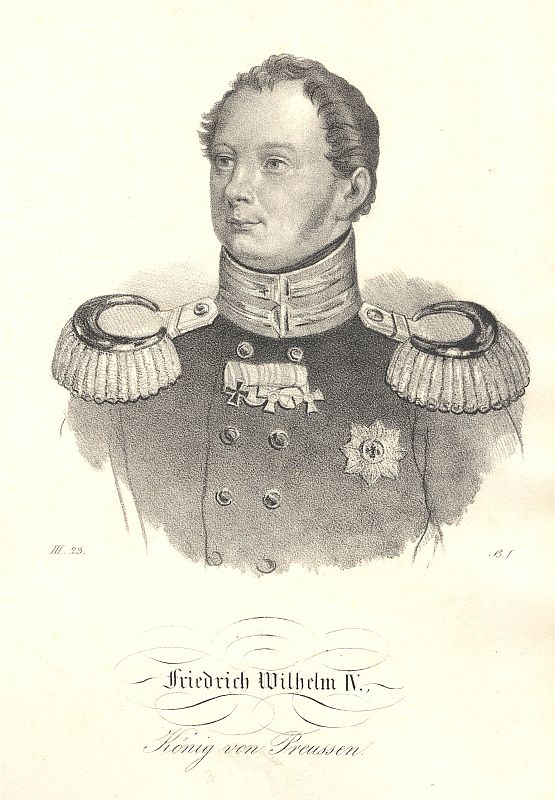

1840: schließlich Berlin

Im Herbst 1840 lässt der neue preußische König Friedrich Wilhelm IV. die Brüder Grimm nach Berlin berufen und gewährt ihnen ein gemeinsames Gehalt aus seinen Privatmitteln, mit dem sie frei ihren wissenschaftlichen Arbeiten nachgehen sollen. Als Mitglieder der Königlichen Akademie der Wissenschaften sind sie berechtigt, an der Universität Vorlesungen zu halten, was Jacob bis 1848 und Wilhelm bis 1852 wahrnimmt. 1841–1846 wohnt die Familie am Rand des Tiergartens in der kurz vorher angelegten Lennéstraße, 1846/1847 näher zu Akademie, Universität und Bibliothek in der Dorotheenstraße und ab 1847 in der Linkstraße, unmittelbar am damaligen Potsdamer Bahnhof. Fast täglich haben die Grimms in ihrer Wohnung Gäste. Im Sommer unternehmen sie meist ausgedehnte Reisen. Jacob Grimm fügt seinen Hauptwerken noch die Geschichte der deutschen Sprache (1848) hinzu. 1848 ist er Abgeordneter der Nationalversammlung, tritt im Herbst jedoch aus Unzufriedenheit über den Verlauf der parlamentarischen Arbeit zurück. Die 1850er Jahre sind durch die Arbeit am Deutschen Wörterbuch gekennzeichnet. Jacob Grimm arbeitet A, B und C aus, Wilhelm Grimm folgt mit dem D, und Jacob übernimmt wiederum E und F. Wilhelm Grimm vollendet gerade noch das D, ehe er im Dezember 1859 stirbt. Jacob Grimm gelangt bis zu seinem Tod im September 1863 bis zum Stichwort „Frucht“.

Nach der Beteiligung am Protest der „Göttinger Sieben“ hatten die Brüder Grimm 1837 ihre Professuren in Göttingen verloren. Freunde von Jacob und Wilhelm Grimm, darunter Bettina von Arnim, Friedrich Carl von Savigny und Alexander von Humboldt, setzten sich nachdrücklich für ihre Berufung nach Berlin ein. Diese erfolgte 1841 dank der Unterstützung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV., der den Brüdern aus seinem Privatvermögen eine Pension für ihre Arbeit am Deutschen Wörterbuch aussetzte.

Berlin war ein wichtiger Wirkungsort der beiden Gelehrten, ihr wissenschaftliches Betätigungsfeld hatten sie an der Akademie der Wissenschaften und an der Berliner Universität. Die Königliche Bibliothek war für die Brüder ein vertrauter Studien- und Arbeitsort, hier fanden sie wichtige Quellen für ihre sprach- und kulturhistorischen Forschungen. Mit zwei handschriftlichen Zeugnissen weist die Ausstellung auf die Verbindung der Grimms zur Königlichen Bibliothek hin: einem Leihschein von Wilhelm Grimm und einem Brief von Jacob Grimm an den Oberbibliothekar Georg Heinrich Pertz.

Den Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tätigkeit von Jacob und Wilhelm Grimm in den Berliner Jahren bildete die Arbeit am Deutschen Wörterbuch. Außerdem widmeten sich beide Brüder der Fortsetzung und Überarbeitung bereits begonnener Projekte: Jacob Grimm publizierte 1843 eine zweite Auflage der Deutschen Mythologie, der 1854 eine dritte folgte, und (ebenfalls 1854) eine zweite Ausgabe der Deutschen Rechtsaltertümer, Wilhelm Grimm war intensiv mit der Überarbeitung der Kinder- und Hausmärchen beschäftigt. Anfang der 1840er Jahre erreichte die Popularität der Märchen ihren ersten Höhepunkt. Die Abstände zwischen den Ausgaben verkürzten sich, jede Neuauflage der Großen Ausgabe wurde von Wilhelm Grimm „vermehrt und verbessert“ herausgegeben.

Berlin war die letzte Lebensstation der Brüder – 1859 starb Wilhelm Grimm, sein Bruder Jacob überlebte ihn um vier Jahre. Ihre Grabstätte liegt auf dem Schöneberger St.-Matthäus-Friedhof. Die private Handbibliothek der Brüder Grimm wurde von der Berliner Universität übernommen und gehört heute zum Bestand der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. Eine Auswahl von Büchern aus dieser Sammlung, die eng mit der Arbeit an den Kinder- und Hausmärchen verbunden ist, wird in der Ausstellung gezeigt. Der schriftliche Nachlass der Brüder Grimm wird in der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin verwahrt. Einige ausgewählte handschriftliche Zeugnisse bilden den wertvollsten Teil dieser Ausstellung – darunter eines der Tagebücher Wilhelm Grimms und Jacob Grimms anrührende Gedenkrede auf seinen Bruder Wilhelm. Private Leihgaben von Nachkommen der Familie Grimm, die ursprünglich aus dem Besitz der Brüder stammten, wie die Lupe von Jacob Grimm, ein Siegelring und eine Tasse von KPM, ergänzen die Auswahl von Lebenszeugnissen. Diese Familienbestände werden erst jetzt für museale Zwecke zugänglich gemacht.

Exponate

Bücher aus dem persönlichen Besitz der Brüder Grimm

Die in diesem Teil der Ausstellung gezeigten Bücher stammen aus der Arbeitsbibliothek der Brüder Grimm. Die Bibliothek wurde – dem Wunsch Jacob Grimms entsprechend – 1865 von seinen Erben an die Friedrich-Wilhelms-Universität (die heutige Humboldt-Universität zu Berlin) verkauft. Aus dem ca. 5.500 Bände umfassenden Bestand wurden für die Ausstellung 24 Titel ausgewählt, die in Zusammenhang mit der Arbeit an den Kinder- und Hausmärchen stehen. Einige der Bände enthalten handschriftliche Notizen der Brüder Grimm. Ein kleiner Teil der Büchersammlung von Jacob und Wilhelm Grimm wurde von der Königlichen Bibliothek (der heutigen Staatsbibliothek zu Berlin) übernommen. Die Bände Frau Holle und Deutsche Hausmärchen stammen aus dem Bestand der SBB.

Die Kommentare verfasste Dr. Berthold Friemel, Leiter der Arbeitsstelle Grimm-Briefwechsel an der Humboldt-Universität zu Berlin

Einzelne Exponate 1 - 9

1. Miscellanea, Oder Allerley zusammen getragene Politische, Historische, und andere denckwürdige Sachen: so zu deß Autoris vorhin außgegangenem Handbuch, als eine Vermehrung, Anhang oder gleichsam Dritter Theil, können nutzlichen gebraucht werden / Martin Zeiller.

Nürnberg: Georg Wild Eisens, 1661. – 14, 608, 22 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: A 10030

Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.

Zeillers Anekdotensammlung ist Quelle für die befremdliche Erzählung Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben in der Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen. Kinder ahmen ihren Vater nach, der ein Schwein geschlachtet hat. Ein Kind tötet das andere. Die Mutter tötet zur Strafe das erste. Ein drittes Kind ertrinkt währenddessen im Badezuber. Aus Verzweiflung erhängt sich die Mutter. Der Vater stirbt kurz darauf aus Betrübnis. Die Geschichte scheint dem Märchenbegriff der Brüder Grimm nicht zu entsprechen, aber sie war ihnen schon von der eigenen Mutter erzählt worden. Der Druck bei Zeiller galt ihnen als Beleg hohen Alters dieses auch später noch verbreiteten Erzähltyps.

2. Die Sagen und Volksmärchen der Deutschen / Friedrich Gottschalck.

Halle: Hemmerde und Schwetschke.

Bd. 1. 1814. – XXXVI, 356 S. : Illustrationen.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Yk 481-1

Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.

Gottschalcks Sammlung enthält nach Grimm’schem Begriffsverständnis keine Märchen, sondern Sagen im engeren Sinn (wie z. B. Der Hexentanz auf dem Brocken, Das Oldenburg’sche Wunderhorn, Der Ausgang der Hameln’schen Kinder). In der Vorrede zu den Deutschen Sagen der Brüder Grimm (1816) heißt es: „Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer; jenes stehet beinahe nur in sich selber fest, in seiner angeborenen Blüte und Vollendung; die Sage, von einer geringern Mannichfaltigkeit der Farbe, hat noch das Besondere, daß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem hafte, an einem Ort oder einem durch die Geschichte gesicherten Namen“. Vor der Präzisierung durch die Brüder Grimm wurden die Wörter Märchen und Sage weitgehend synonym verwendet.

3. Almanach deutscher Volksmährchen / Hermann Kletke. Mit Zeichnungen von Theodor Hosemann.

Berlin: Morin, 1840. – XI, 292 S. : Illustrationen.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Yk 661

4. Deutsche Hausmärchen / herausgegeben von Johann Wilhelm Wolf.

Göttingen: Dieterich ; Leipzig: Vogel, 1851. – XVI, 439 S.

Staatsbibliothek zu Berlin

Signatur: Yt 1860

Mit Notizen von Wilhelm Grimm.

Wolfs Märchensammlung ist die erste, die mit der Grimm’schen das (von einer Formulierung Georg Rollenhagens aus dem Jahr 1595 inspirierte) Wort „Hausmärchen“ im Titel teilt. Wilhelm Grimm verglich das Exemplar, das er von Wolf als Geschenk erhielt, mit der eigenen Sammlung und brachte die Ergebnisse des Vergleichs in die neue Auflage des Anmerkungsbandes (1856) ein. Wolfs Sammlung geht zu großen Teilen auf die Befragung von Soldaten nach Märchen und Sagen zurück. Das ausgestellte Handexemplar wurde bei den Vorbereitungen für unsere Ausstellung in den Beständen der Staatsbibliothek ermittelt.

5. Volks-Sagen, Märchen und Legenden / Johann Gustav Gottlieb Büsching.

Leipzig: Reclam.

Bd. 1. 1812. – XXVIII, 210 S. : Illustrationen.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Yk 355-1

Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.

Büschings Märchenbuch erschien einige Monate vor dem der Brüder Grimm. Dem damals modernen romantischen Bedürfnis nach Sammlungen von Märchen und Sagen entsprach Büsching mit umfangreichen Auszügen aus historischen Werken, Chroniken, Reisebeschreibungen, genealogischer Literatur usw., bei denen es sich nach der Begriffsverwendung der Brüder Grimm meist um Sagen handelt, da sich die Erzählungen auf Personen oder Orte der Geschichte beziehen. An mündlicher Überlieferung sei er sehr arm, so Büsching. Jacob Grimm zog das Buch für die Deutschen Sagen (1816/1818) heran, wovon Benutzungsspuren zeugen. Einfluss auf die Kinder- und Hausmärchen hatte es nicht. Durch Anstreichungen und Notizen im Vorwort machten die Grimms sich über Büsching lustig.

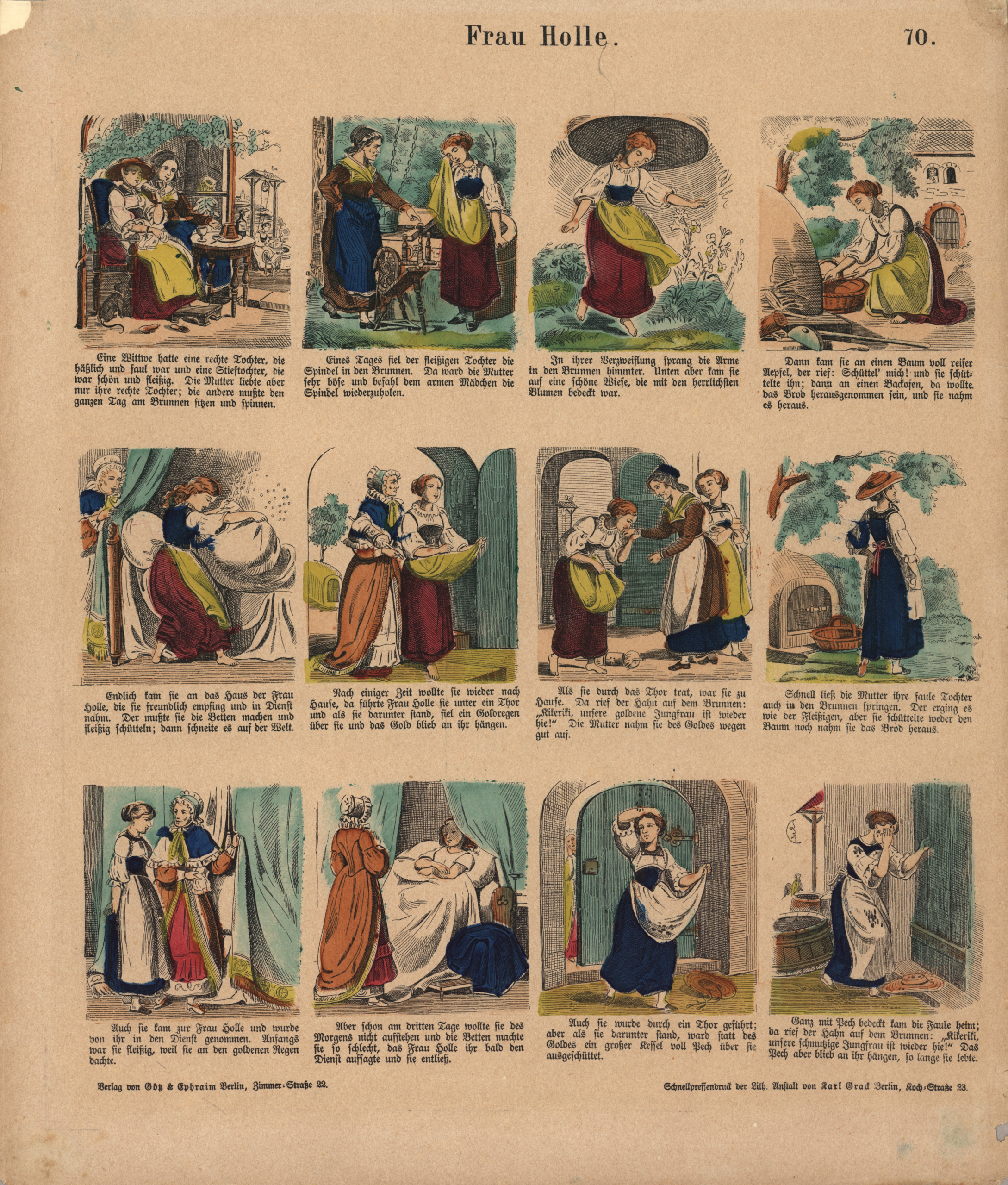

6. Frau Holle: ein hessisches Volksmärchen / Herausgeber: Karl Christoph Schmieder.

Kassel: Bohné, 1819. – IV, 72 S.

Staatsbibliothek zu Berlin

Signatur: Yt 2950

Mit Notizen von Jacob Grimm.

Der Gymnasialprofessor Schmieder war wie die Brüder Grimm ein Kasseler Schriftsteller, vorwiegend als Naturwissenschaftler und Numismatiker. Ob er das ausgestellte Frau-Holle-Buch als Satire verstanden wissen wollte, bleibt unklar. In frei erfundener romanhafter Darstellung werden Geschichten um eine Frau Holle erzählt. Sie sei angeblich die Tochter des Stammvaters von Diederode gewesen, eines am hessischen Meißner-Berg gelegenen Dorfes. Die Geschichten seien „theils auf dem Berge, theils in den Orten umher“ gesammelt. Jacob Grimm protestierte in einer Rezension, deren bibliographische Daten er auch auf dem Titelblatt des ausgestellten Handexemplars notierte. Es wurde bei den Vorbereitungen für unsere Ausstellung in den Beständen der Staatsbibliothek ermittelt.

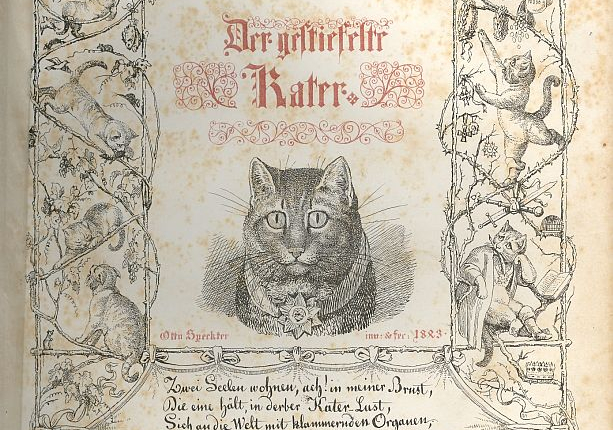

7. Das Märchen vom gestiefelten Kater in den Bearbeitungen von Straparola, Basile, Perrault und Ludwig Tieck / mit 12 Radierungen von Otto Speckter.

Leipzig: Brockhaus, 1843. – 112 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Xb 17210

8. Hundert neue Mährchen im Gebirge gesammelt / Friedmund von Arnim.

Charlottenburg: Bauer.

Bd. 1. 1844. – 136 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Yk 701-1

9. Alte und neue Kinder Lieder: mit Bildern und Singweisen / Franz von Pocci ; Karl von Raumer.

Leipzig: G. Mayer, 1852. – 48 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Nz 33539

Einzelne Exponate 10 - 18

10. Österreichische Volksmärchen / Franz Ziska.

Wien: Armbruster, 1822. – VI, 110 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Yk 9101

11. Contes populaires, préjugés, patois, proverbes, noms de lieux, de l’arrondissement de Bayeux / Frédéric Pluquet. – 2. Éd.

Rouen: Frére, 1834. – XIII, 159 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Xu 361612

12. Il pentamerone / Giambattista Basile.

Napoli: Porcelli.

Bd. 1. 1788. – 371 S.

Bd. 2. 1788. – 348 S.

(Collezione di tutti i poemi in lingua Napoletana ; 20 ; 21)

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Xn 26282-1a und Xn 26282-2 a

Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.

Ursprünglich sollten die Kinder- und Hausmärchen nicht auf deutsche Märchen beschränkt bleiben. Die Brüder Grimm wollten im zweiten Band Basiles Pentamerone, „ein in Italien eben so bekanntes und beliebtes, als in Deutschland seltenes und unbekanntes, … in jeder Hinsicht vortreffliches Buch“, verdeutschen, „worin auch alles andere, was fremde Quellen gewähren, seinen Platz finden soll“ (Vorrede 1812). Die Märchensammlung des neapolitanischen Hofdichters Basile (1575–1632) war der wichtigste Vorläufer für die Sammlung der Grimms. Im Anmerkungsband von 1822 erzählten sie den Pentamerone auf über 100 Seiten nach. Hierfür benutzten sie die ausgestellte Ausgabe, wie sie ausdrücklich erwähnten. Zahlreiche Bleistiftnotizen Wilhelm Grimms zeigen sein Bemühen um Details des neapolitanischen Dialekts.

13. Feen-Mährchen / Antoine Hamilton.

Gotha: Ettinger, 1790. – X, 512 S.

(Die blaue Bibliothek aller Nationen ; 2)

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Xb 10188

14. Songs for the nursery, collected from the works of the most renowned poets, and adapted to favourite national melodies.

London: Darton, 1818. – 59 S.

Mit vielen handschriftlichen Bemerkungen von ‘Edgar Taylor, Temple, London 26 Dec. 1822’. Zum Titel ‛Works of the most renowned poets’: ‛This of course is a joke’.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Za 52155

15. Traditional tales of the English and Scottish peasantry: in two volumes / Allan Cunningham.

London: Taylor and Hessey, 1822.

Vol. 1. – X, 322 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Za 56201-1

16. H. C. Andersen’s gesammelte Werke: das Märchen meines Lebens / Hans Christian Andersen.

Leipzig: Lorck.

1. 1847. – 122 S. : Illustrationen.

2. 1847. – 159 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zk 46044:1-2

Hans Christian Andersen ist bis heute wie die Brüder Grimm durch seine Märchen (wie Die Schneekönigin, Die kleine Meerjungfrau, Die Prinzessin auf der Erbse) bekannt. Anders als die Brüder Grimm erfand er diese Märchen selbst, ließ sich allerdings von Volksmärchen anregen. In seiner Autobiographie Das Märchen meines Lebens erzählt Andersen, dass Jacob Grimm ihn nicht gekannt habe, als er ihn ohne Empfehlungsschreiben unangemeldet in Berlin besuchte. Wilhelm Grimm habe Andersen bei einer späteren Gelegenheit gesagt: „Ich hätte Sie doch wohl gekannt, wenn Sie zu mir gekommen wären, als Sie das letzte Mal hier waren“. Andersens Bücher in der Bibliothek der Brüder Grimm enthalten keine Notizen von ihnen.

17. Norske Folkeeventyr / Peter Christen Asbjørnsen ; Jørgen Engebretsen Moe. – 2., forøgede udg.

Christiania: Dahl, 1852. – LXVIII, 502 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zk 145632

Asbjørnsen und Moe waren seit ihrer Schulzeit befreundet und reisten gemeinsam durch Norwegen, um die dort erzählten Märchen zu sammeln. Die Erstausgabe erschien 1842/1843. Die zweite Ausgabe von 1852 ist den Brüdern Grimm gewidmet. Jacob Grimm unterstützte Asbjørnsen und Moe 1849 mit einem Gutachten, in dem es heißt: „Diese forschungen fallen noch in die rechte stunde und beruhen in dem untriegenden gefühl, dass nicht länger gesäumt werden dürfe auf die rettung dessen bedacht zu nehmen, dem in den nächsten generationen fast gänzlicher untergang droht; die öffentliche aufmerksamkeit richtet gleichsam im letzten augenblick sich hin zu der stelle, an der sie vorher immer gleichgültig vorübergegangen war“. Asbjørnsens Name ist auch mit einer erfolgreichen Initiative zum Schutz der norwegischen Wälder verbunden. Er war ausgebildeter Zoologe.

18. Russische Volksmärchen / in den Urschriften gesammelt und ins Deutsche übersetzt von Anton Dietrich. Mit einem Vorwort von Jacob Grimm.

Leipzig: Weidemann, 1831. – XXIV, 312 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zn 13831

Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.

In seinem Vorwort spricht sich Jacob Grimm dagegen aus, die Verwandtschaft europäischer Märchen vorwiegend aus literarischer Entlehnung zu erklären: „Man weiß, daß bei Franzosen und Italienern fast die nämlichen im Gange gewesen sind, die bei uns Deutschen fortleben, weniger bekannt geworden ist, was die Spanier besitzen. Und doch hat keins dieser Völker in der Regel das seinige unmittelbar aus dem Eigenthum des andern entlehnt, meistentheils erscheint, neben der Einstimmung im Ganzen, ein eigenthümliches nationales Gepräge, das an den einzelnen Erzählungen grade gefällt, und über ihrer Verbreitung schwebt ein Dunkel, wie bei der Sprache und alten Dichtung insgemein“.

Einzelne Exponate 19 - 27

19. Das Mährchen von Iwan Zarewitsch & dem grauen Wolf / von Vasilij Andreevič Žukovskij. Mit einem Vorwort von Justinus Kerner.

Stuttgart: Hallberger, 1852. – XII, 88 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zn 27100

20. Groß-Polens Nationalsagen, Mährchen und Legenden und Lokalsagen des Großherzogthums Posen / herausgegeben von San-Marte.

Brombert: Levit.

Heft 1. 1842. – 328 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zo 53140

21. Narodne srpske pripovijetke / Vuk S. Karadžić.

U Beću, 1821. – 48 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zq 47130

Der mit den Brüdern Grimm befreundete Philologe und Sammler von Volksliedern und Märchen Vuk Stefanović Karadžić war fast gleichaltrig mit ihnen. In der serbischen Kulturgeschichte hat Karadžić eine ähnliche Bedeutung wie Luther und die Brüder Grimm zusammengenommen in der deutschen. Er übersetzte das Neue Testament ins Serbische, schrieb ein serbisches Wörterbuch und eine serbische Grammatik. Letztere (1814) wurde von Jacob Grimm ins Deutsche übersetzt (1824). Zur Übersetzung von Karadžićs Volksmärchen der Serben (1854), deren schmale Erstausgabe von 1821 ausgestellt wird, schrieb Grimm eine Vorrede, die mit den Worten beginnt: „Keine kleine freude macht es mir, das neueste werk meines berühmten freundes, zu welchem ich selbst ihm schon vor dreiszig jahren den ersten antrieb gegeben hatte, mit einer vorrede zu begleiten“.

22. Magyarische Sagen und Mährchen / Johann Mailáth.

Brünn: Trassler, 1825. – 281 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zr 98825

23. Walachische Mährchen: mit einer Einleitung über das Volk der Walachen ; nebst einem Anhang zur Erklärung der Mährchen / Arthur Schott und Albert Schott.

Stuttgart [u.a.]: Cotta, 1845. – XV, 384 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Xh 79160

Mit Notizen von Jacob und Wilhelm Grimm.

Die Märchen wurden im Banat (Rumänien) gesammelt. Auf dem Vorsatzblatt notierte Wilhelm Grimm mit Bleistift: „die märchen sind mannigfaltig wie die deutschen, ein theil stimmt mit diesen überein. schade daß der märchenton nicht getroffen ist“. Über eine Figur fügte er hinzu: „Bakâla wie das deutsche bürle dumm u. listig, boshaft und gutmütig, falsch und unschuldig / diese vereinigung kommt in der natur vor“. Die Herausgeber schließen sich bis zur Orthographie an die Grimms an – auch darin, dass sie „die schreibart einer schonenden umarbeitung … unterwerfen …, da sich diss, wie das beispiel der brüder Grimm bewiesen hat, mit einer sachgetreuen mittheilung vollkommen verträgt“ (Vorwort). Im rückwärtigen Deckel befindet sich ein ausführliches Inhaltsverzeichnis Wilhelm Grimms.

24. Tausend und eine Nacht: arabische Erzählungen / zum erstemal aus einer Tunesischen Handschrift ergänzt und vollständig übersetzt von Max. Habicht, F. H. vom der Hagen und Karl Schall.

Breslau: Max.

Bd. 1. 1825. – XL, 333 S.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zu 32863-1

25. Die Mährchensammlung des Somadeva Bhatta aus Kaschmir / aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt von Hermann Brockhaus.

Leipzig: Brockhaus.

Bd. 1. 1843. – XXII, 214 S.

Bd. 2. 1843. – VI, 211 S.

(Sammlung orientalischer Mährchen, Erzählungen und Fabeln ; 1/2

Ausgewählte Bibliothek der Classiker des Auslandes ; 27/28)

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zt 10571-1/2

26. Contes chinois / traduits par MM. Davis. Publiés par Abel-Rémusat.

Paris: Moutardier.

Tom. 1. 1827. – XI, 240 S. : Illustrationen.

Leihgabe der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Signatur: Zx 7027-1

Außerdem:

Appenzellischer Sprachschatz / Titus Tobler.

Zürich, 1837. – LVIII, 464 S.

Staatsbibliothek zu Berlin

Signatur: 37 MA 12322

Das von Wilhelm Grimm auf dem beiliegenden Leihschein bestellte und benutzte Exemplar gehört leider zu den Kriegsverlusten der Bibliothek. Der hier ausgestellte Band ist ein Ersatzexemplar.

Weitere Exponate

Porträts und bildliche Darstellungen

Friedrich Wilhelm IV.

Dresden: Pietzsch, 1842.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Lithographie aus Borussia: Museum für Preußische Vaterlandskunde.

Achim von Arnim.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Lit. m./Arnim, Achim von, ohne Nr.

Märchenfrau mit sechs Kindern / Ludwig Emil Grimm.

Um 1835.

Leihgabe des Museums Haldensleben

Radierung.

Bettine von Arnim mit Goethedenkmal / Ludwig Emil Grimm.

1838.

Leihgabe des Museums Haldensleben

Radierung.

Handschriftliche Dokumente

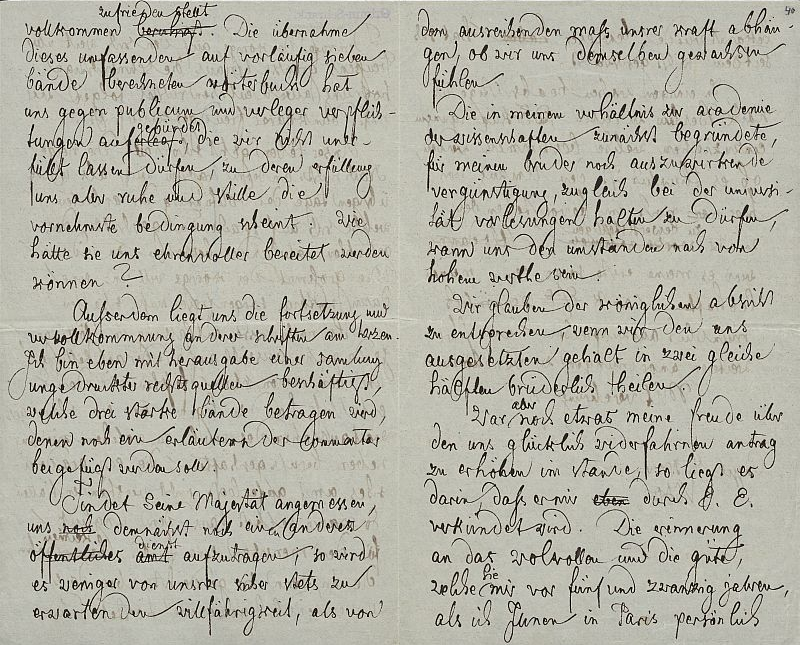

Jacob Grimm: Entwurf eines Briefes an Johann Albrecht Friedrich Eichhorn.

Kassel, 8.11.1840.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 657, Bl. 39r

Jacob Grimm erklärt in diesem Brief an Kultusminister Eichhorn (1779-1856), dass er und sein Bruder gern den Ruf nach Berlin annähmen und ihre großen Werke der Sprache und Geschichte hier fortsetzen wollen.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

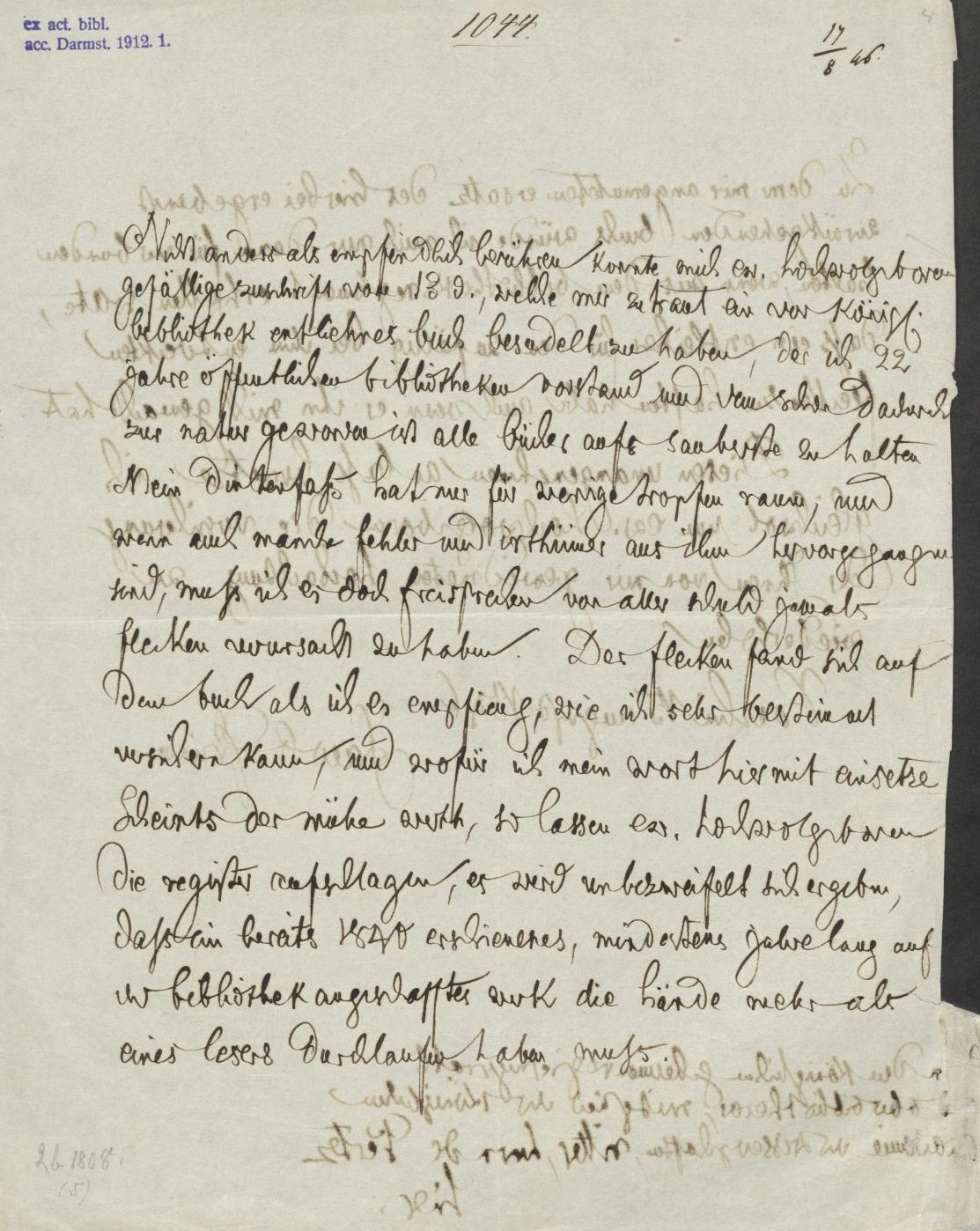

Jacob Grimm: Brief an Georg Heinrich Pertz.

Berlin, 15. August 1846.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Slg. Darmstädter 2 b* 1808 [Jacob Grimm], Bl. 4-6

Jacob Grimm weist in diesem Brief an den Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek Georg Heinrich Pertz (1795–1876) die Anschuldigung zurück, einen Tintenfleck in einem Buch der Bibliothek verursacht zu haben:

„Nicht anders als empfindlich berühren konnte mich ew. hochwolgeboren gefällige zuschrift vom 13 d., welche mir zutraut ein von der königl. bibliothek entliehnes buch besudelt zu haben, der ich 22 jahre öffentlichen bibliotheken vorstand und dem schon dadurch zur natur geworden ist alle bücher aufs sauberste zu halten. Mein dintenfaß hat nur für wenige tropfen raum, und wenn auch manche fehler und irrthümer aus ihm hervorgegangen sind, muß ich es doch freisprechen von aller schuld jemals flecken verursacht zu haben.“

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

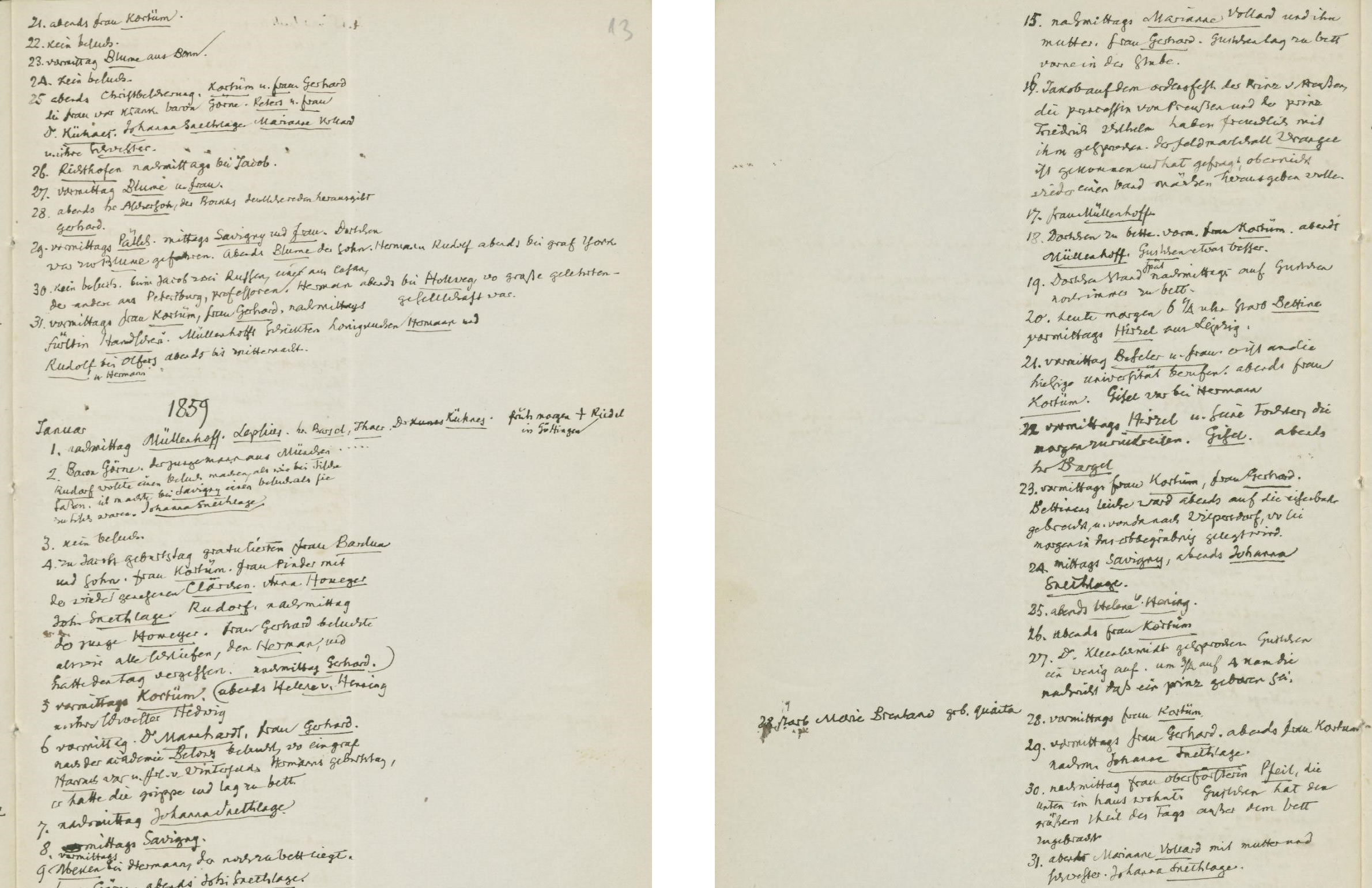

Wilhelm Grimm: Tagebuchnotiz vom 16.1.1859.

In: Tagebuch 14.9.1857-3.12.1859.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Grimm 151, Heft 4, Bl. 13v/14r

Transkription der handschriftlichen Notiz vom 16. Januar 1859:

„am 16. Januar 1859 ‚Jakob auf dem ordensfest, der Prinz v. Preußen, die princessin von Preußen und der prinz Friedrich Wilhelm haben freundlich mit ihm gesprochen. der feldmarschall Wrangel ist gekommen und hat gefragt, ob er nicht wieder einen band märchen herausgeben wolle'“

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

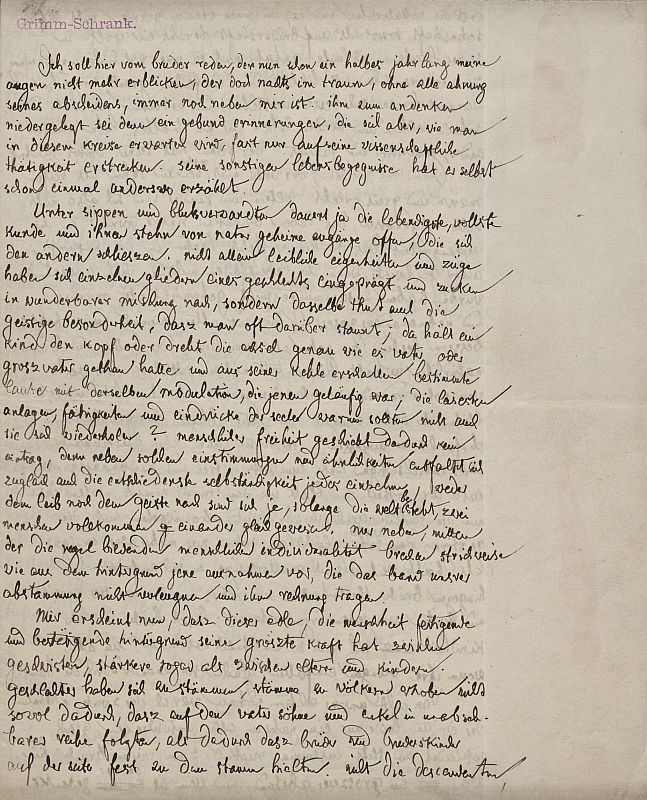

Jacob Grimm: Rede auf Wilhelm Grimm.

Manuskript, 1860.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 1784, S. 1

Am 16. Dezember 1859 starb Wilhelm Grimm. Am 5. Juli des folgenden Jahres hielt Jacob Grimm für den Bruder eine anrührende Gedenkrede in der Akademie der Wissenschaften. Er würdigte nicht nur wissenschaftliche Werk des Bruders, sondern zeigte Übereinstimmungen und Differenzen in der Persönlichkeit wie auch in der Forschung.

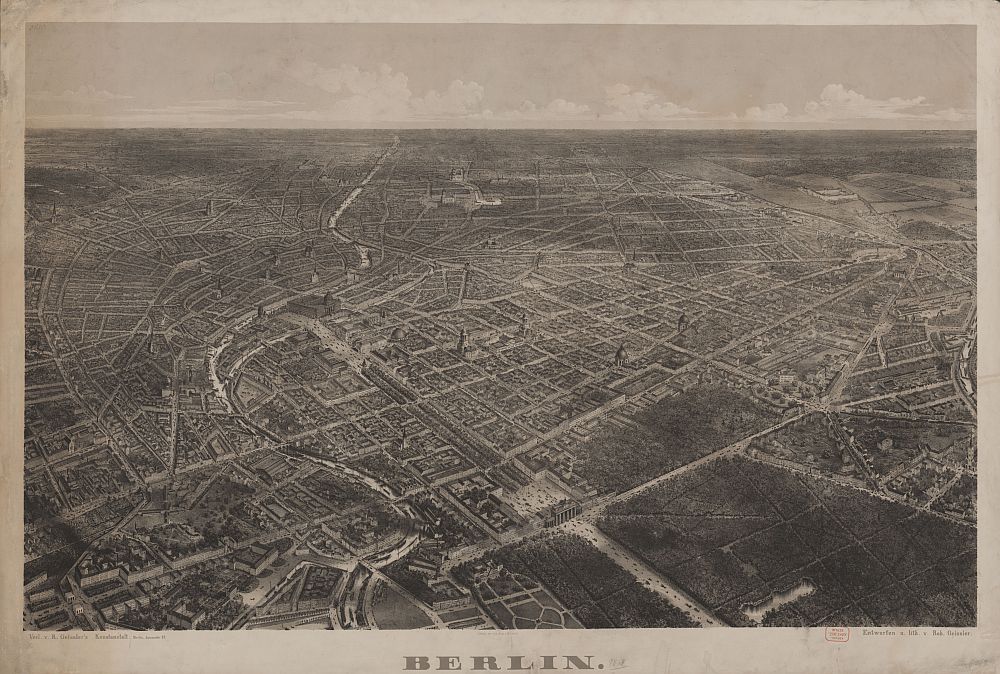

Karten und Stadtansichten

Grundriss von Berlin: mit nächster Umgegend 1850 / gezeichnet von Ferdinand Boehm. Gestochen von Carl Jättnig.

Berlin: Reimer, 1850.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung

Signatur: Kart. X 17764

Kolorierter Kupferstich, 56 x 44 cm, 1:12.500.

Auf Papier aufgeklebt. – Mit handschriftlichen Eintragungen. – Aus dem Königlichen Kartographischen Institut Berlin.

(Blattgröße 62,5 x 55 cm)

Die Königl. Academie der Künste an der Lindenpromenade.

Leihgabe aus Privatbesitz

Kolorierter Stahlstich.

Darstellung der Berliner Akademie um 1850.

Die Akademie der Wissenschaften und die Akademie der Künste waren in dieser Zeit im gleichen Gebäudekomplex Unter den Linden untergebracht.

Das Universitaets Gebaeude.

Leihgabe aus Privatbesitz

Kolorierter Stahlstich.

Darstellung der Berliner Universität um 1850.

Die Königliche Bibliothek.

Staatsbibliothek zu Berlin – PK, Handschriftenabteilung

Signatur: Portr. Slg / Bildnisschrank / m 580

Kolorierte Lithographie.

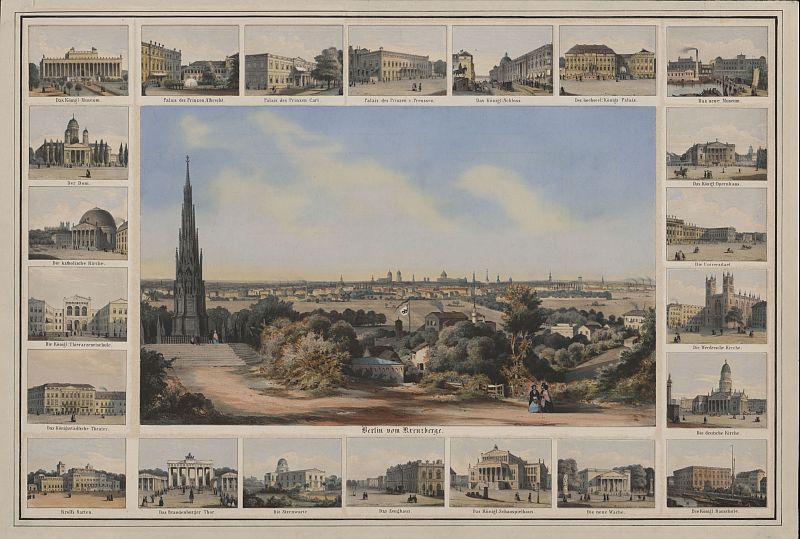

Berlin vom Kreuzberge: umgeben von 22 Teilansichten aus Berlin / kolorierte Lithographie von Ammon.

o.O., ca. 1845.

58,5 x 38,5 cm

Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung

Signatur: Kart. Y 44503

(Blattgröße 62,5 x 42 cm)

Museale Gegenstände aus dem persönlichen Besitz der Brüder Grimm

Tasse und Untertasse mit Blumendekor der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin.

19. Jahrhundert.

Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel

Tasse und Untertasse stammen aus dem Besitz der Familie Grimm.

Teesieb in Form eines Blütenkelchs mit langem Griff und Füßen zum Abstellen.

Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel

Das Sieb stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.

Pappkästchen mit gedrucktem Etikett.

Berlin: Juwelier C. Schwartz, Mohrenstraße.

Leihgabe aus Privatbesitz

Das Kästchen stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.

Leihschein von Wilhelm Grimm aus der Königlichen Bibliothek.

Leihgabe aus Privatbesitz

Wilhelm Grimm bestellte damit in der Königlichen Bibliothek das Buch Appenzellischer Sprachschatz von Titus Tobler mit der Signatur Yb 8630.

Druckstein mit dem Bildnis Jacob Grimms / Zeichnung von Herman Grimm.

Berlin, 1845.

Leihgabe des Museums Haldensleben

Petschaft mit Monogramm „G“ in sechseckigem Stein.

Leihgabe aus Privatbesitz

Das Exponat stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.

Siegelring der Hofdame Henriette Philippine Zimmer (Tante der Brüder).

Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel

Abgedruckt auf einem Brief von Wilhelm an Jacob Grimm vom 2. Juni 1815.

Gold mit bläulichem durchscheinendem Stein. Motiv: Sonne und Vogel in Schild, darüber Krone.

Geldkatze von Jacob Grimm.

Um 1830.

Leihgabe des Museums Haldensleben

Eine sogenannte „Geldkatze“ war eine spezielle Form des Geldbeutels, die am Gürtel befestigt wurde und in der Münzen und kleinere Wertgegenstände aufbewahrt werden konnten.

Brieftasche mit Notizbuch und Kalendarium (Juni 1830), Federmesser mit Beingriff und Bleistift.

Leihgabe aus Privatbesitz

Die Brieftasche stammt aus dem Besitz der Familie Grimm.

Lupe mit kurzem Griff.

Leihgabe aus Privatbesitz

Laut Familienüberlieferung speziell für Jacob Grimm angefertigt und an seine von der Gicht gekrümmten Finger angepasst.

Achatkästchen.

19. Jahrhundert.

Leihgabe der Brüder-Grimm-Platz e. V. Kassel

Laut Familienüberlieferung von Jacob Grimm aus Paris mitgebracht.

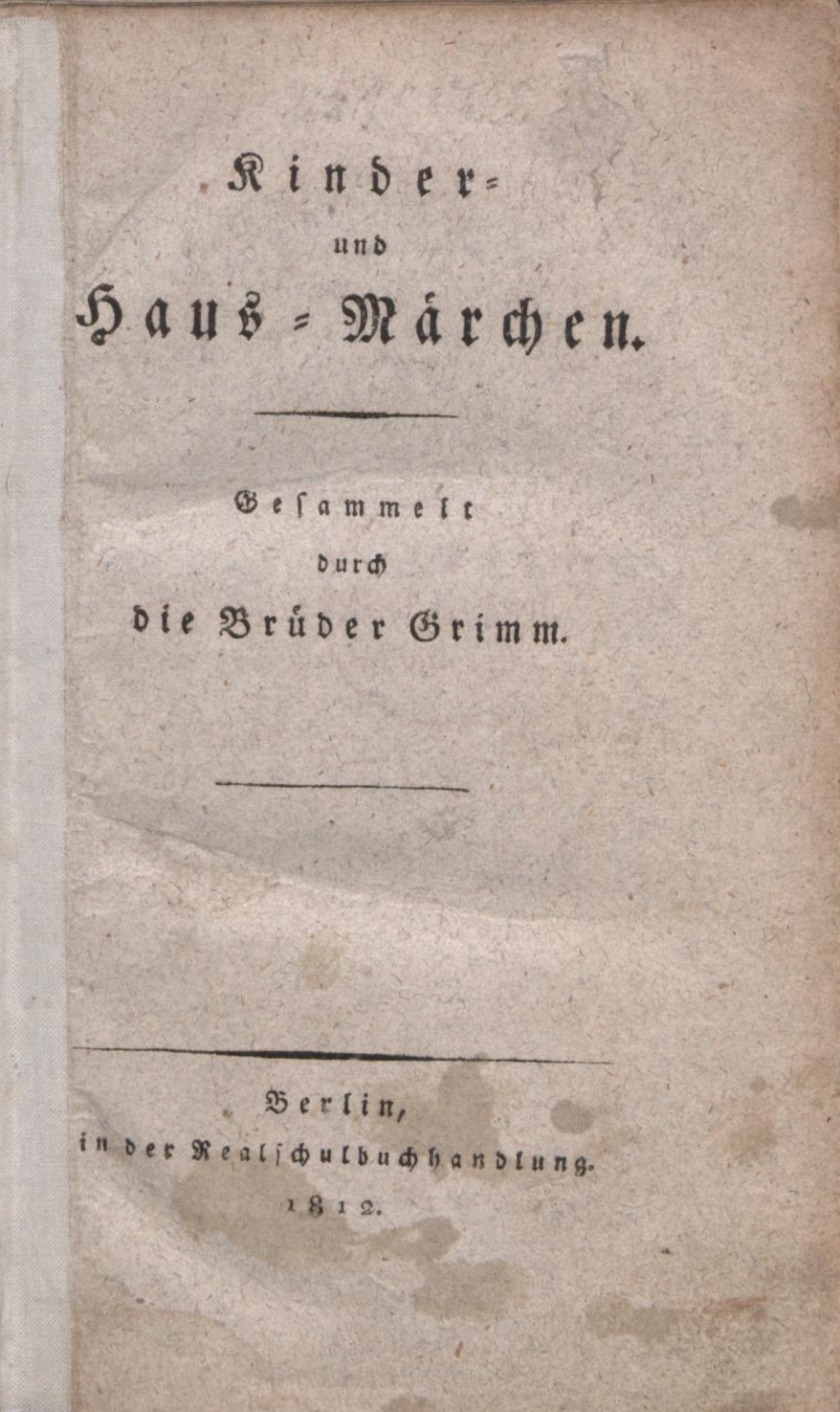

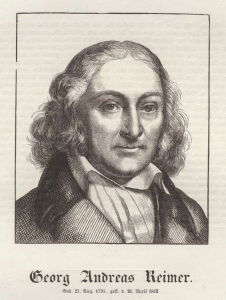

1806 hatten Jacob und Wilhelm Grimm mit dem Sammeln der Märchen begonnen. Während eines Besuchs in Kassel im Frühjahr 1812 regte Achim von Arnim die Publikation der Märchen an, und einige Wochen später bat ihn Jacob Grimm, einen geeigneten Verleger zu suchen: „Kannst Du einmal dort einen Verleger zu den von uns gesammelten Kindermärchen bereden, so tu es doch, am Ende tun wir auf Honorar Verzicht und halten es nur für eine mögliche zweite Auflage aus […] .“

Bereits im Juni 1812 kam von Arnim aus Berlin die Nachricht, dass Georg Andreas Reimer die Märchen in seiner Realschulbuchhandlung veröffentlichen lassen wolle. Wenige Monate später, am 20. Dezember 1812, erschien der erste Band der Kinder und Hausmärchen. Der zweite Band der Erstausgabe wurde 1815 veröffentlicht, eine zweite Ausgabe erschien 1819 im gleichen Verlag, der 1817 in „Reimersche Buchhandlung“ umbenannt worden war. Diese zweibändige Ausgabe wurde 1822 um einen weiteren Band ergänzt, der die Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen enthielt.

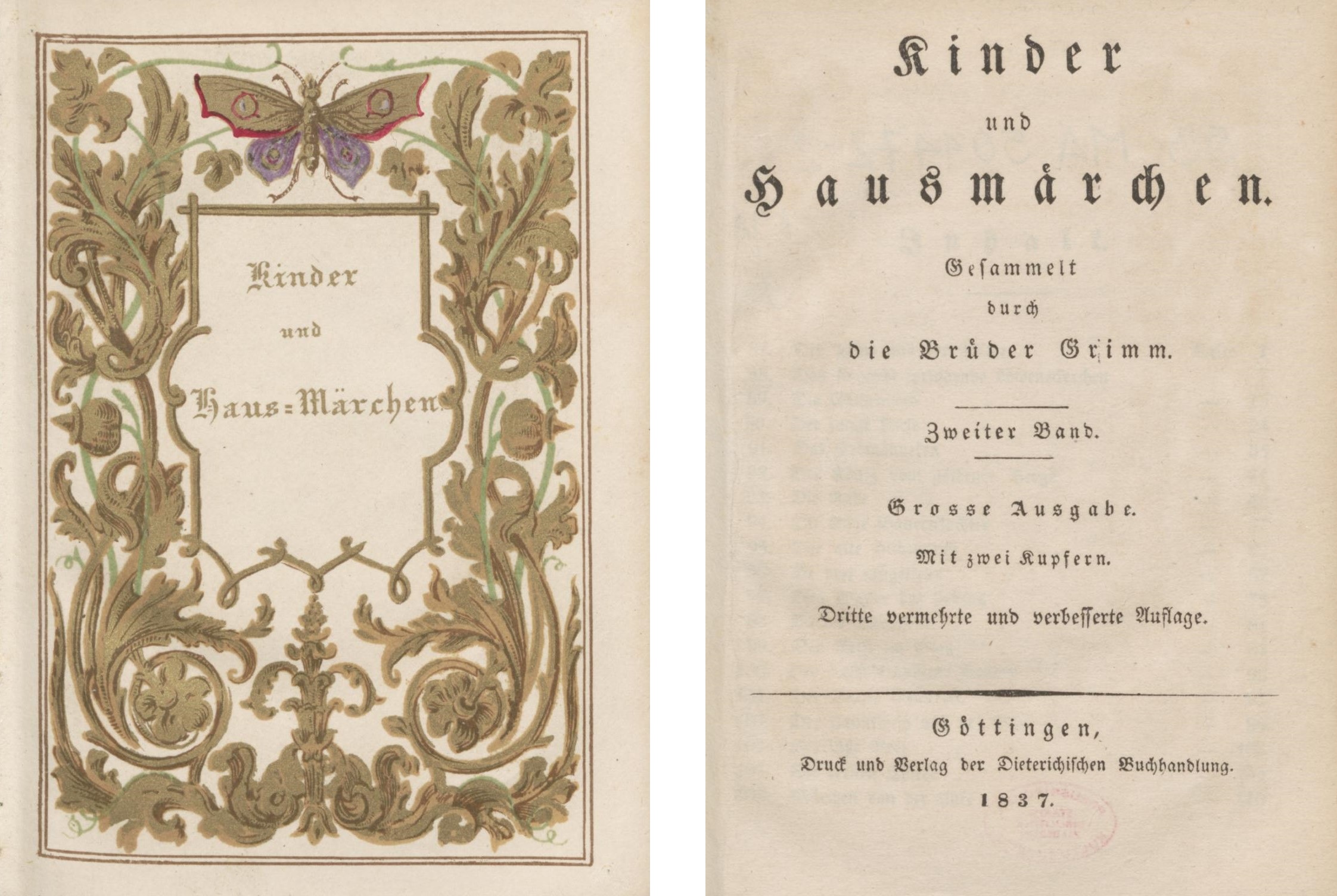

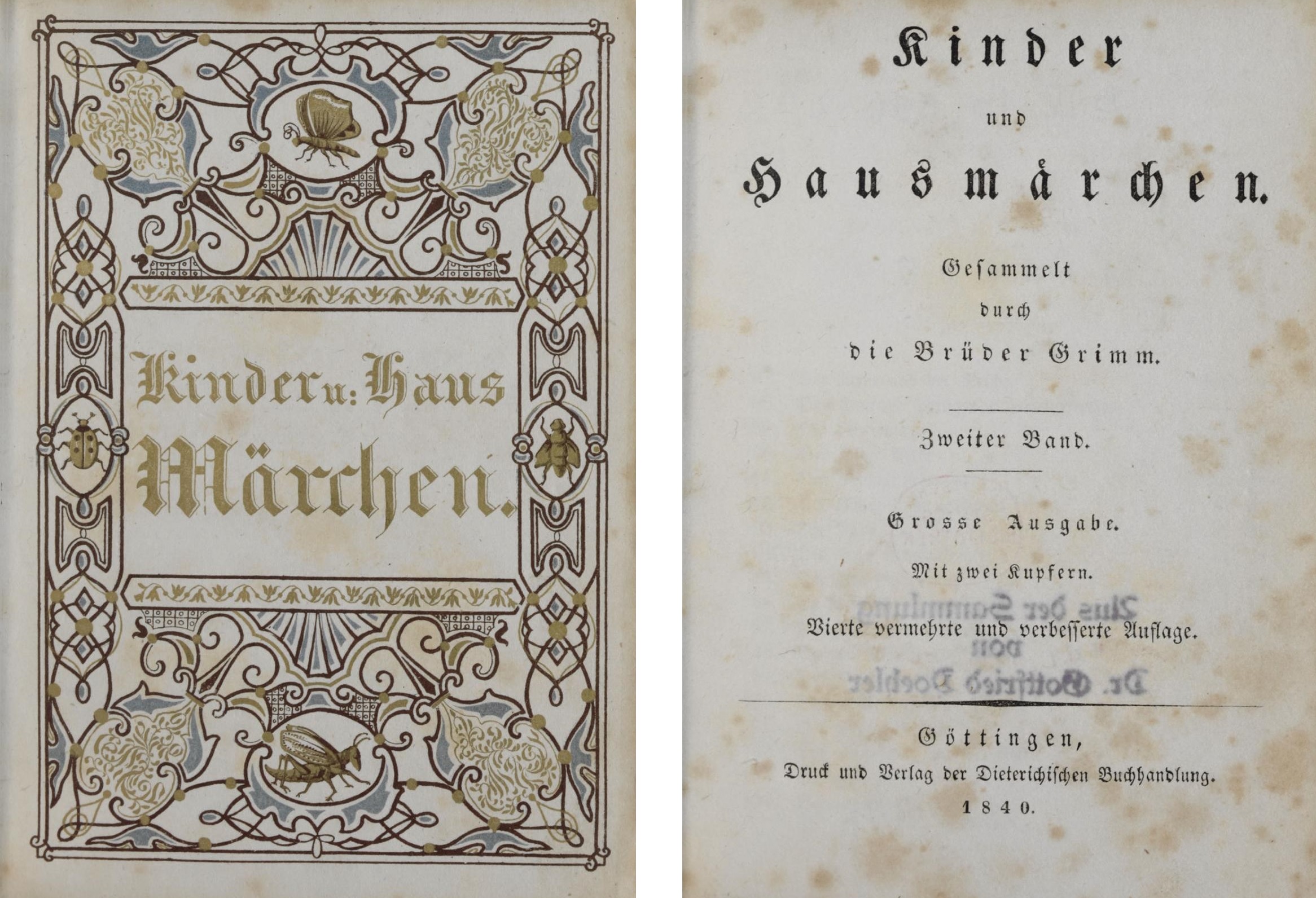

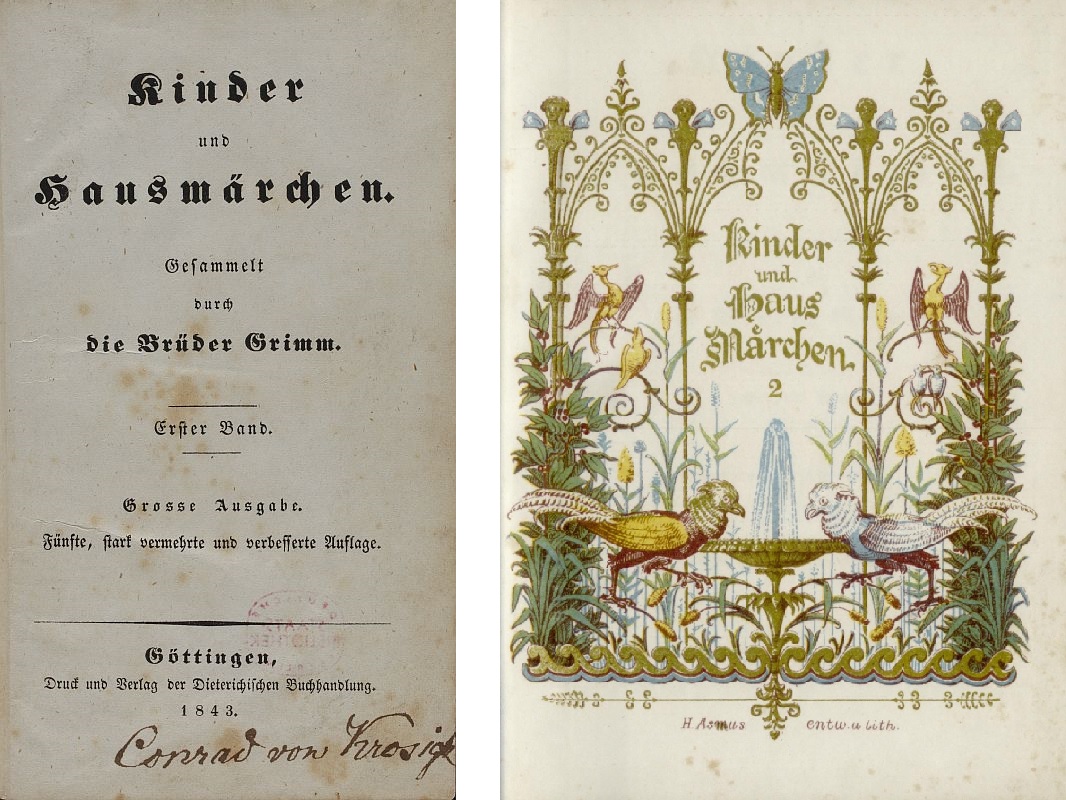

Zur Popularität der Märchensammlung trug maßgeblich die 1825 publizierte sogenannte Kleine Ausgabe mit sieben Kupfern von Ludwig Emil Grimm bei, für die 50 Märchen ausgewählt wurden, die noch heute zu den bekanntesten gehören. Wegen anhaltender Auseinandersetzungen um ausstehende Honorarzahlungen mit Georg Andreas Reimer wechselten Jacob und Wilhelm Grimm den Verlag. Die dritte Auflage der Großen Ausgabe erschien 1837 bei Dieterich in Göttingen. Zu Lebzeiten der Brüder Grimm wurden dort noch vier weitere Auflagen der Großen Ausgabe publiziert: Die vierte Auflage erschien 1840, die fünfte 1843, die sechste 1850 und die siebente, die „Ausgabe letzter Hand“, wurde 1857 veröffentlicht. Die Kleine Ausgabe erschien bis zur fünften Auflage weiterhin bei Reimer, die sechste und siebente Auflage wurden von dem Berliner Verleger Wilhelm Besser veröffentlicht, die achte bis elfte Auflage druckte dessen Geschäftsnachfolger Franz Duncker.

Exponate

Große Ausgabe

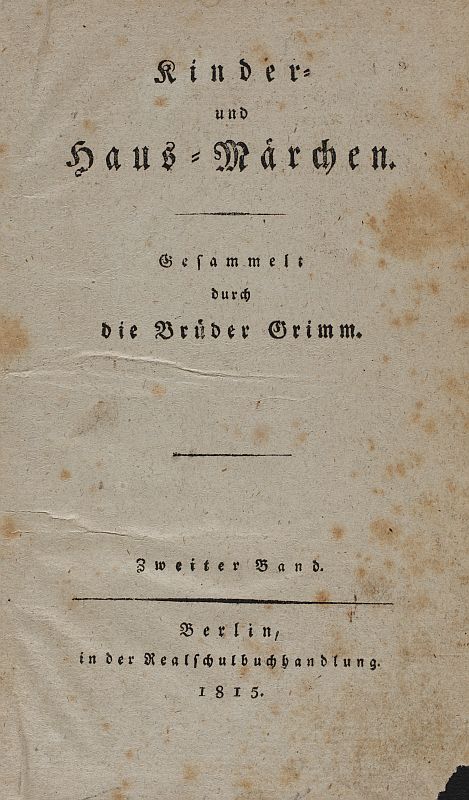

Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe.

Berlin: Realschulbuchhandlung.

Bd. 1. 1812. – XXVIII, 388, LXX S., 2 Bl.

Bd. 2. 1815. – XVI, 298, LI S.

In einem Band gebunden.

Staatsbibliothek zu Berlin – Abteilung Historische Drucke

Signatur: Yt 1067

Die Erstauflage des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen wurde am 20.12.1812 in Berlin veröffentlicht. Der Band enthält 86 Märchen. Im Vorwort heißt es: „Wir haben uns bemüht, diese Märchen so rein als möglich war aufzufassen, […] Kein Umstand ist hinzugedichtet oder verschönert und abgeändert worden, denn wir hätten uns gescheut, in sich selbst so reiche Sagen mit ihrer eigenen Analogie oder Reminiscenz zu vergrößern, sie sind unerfindlich.“

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe.

Berlin: Realschulbuchhandlung.

Bd. 2. 1815. – XVI, 298, LI S.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 790-2 R

Der zweite Band wurde erst drei Jahre später publiziert. Im Vorwort wird auch auf die sogenannte „Märchenfrau“ Dorothea Viehmann (1755–1850) hingewiesen, die eine der wichtigsten Beiträgerinnen der Märchensammlung war: „Sie bewahrt diese alten Sagen fest in dem Gedächtniß, welche Gabe, wie sie sagt, nicht jedem verliehen sey und mancher gar nichts behalten könne; dabei erzählt sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig mit eigenem Wohlgefallen daran, erst ganz frei, dann, wenn man will, noch einmal langsam, so daß man ihr mir einiger Uebung nachschreiben kann.“

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 2., vermehrte und verbesserte Aufl.

Berlin: Reimer.

Bd. 1. 1819. – LVI, 439 S. : Illustrationen.

Bd. 2. 1819. – LXXI, 304 S. : Illustrationen.

Leihgabe der Freien Universität Berlin

Signatur: 48/74/18887(3)-1 ; 48/74/18887(3)-2

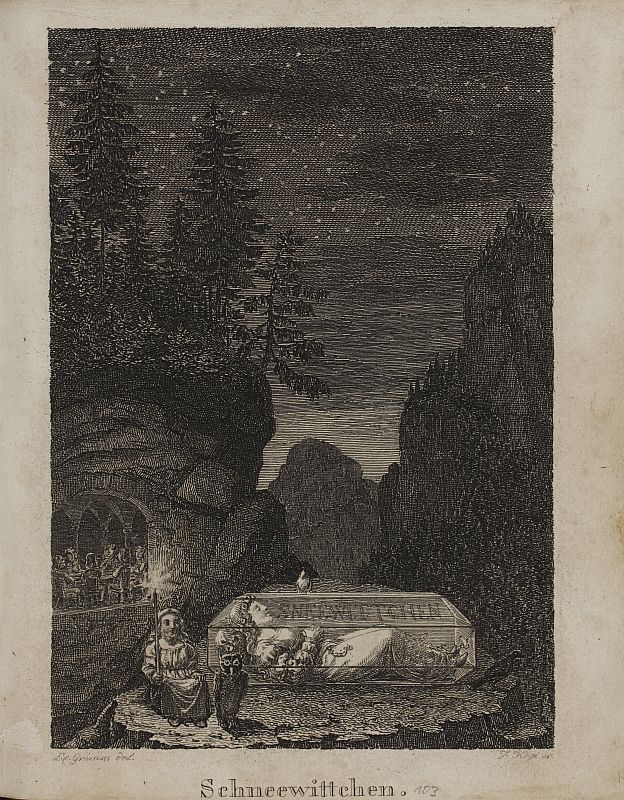

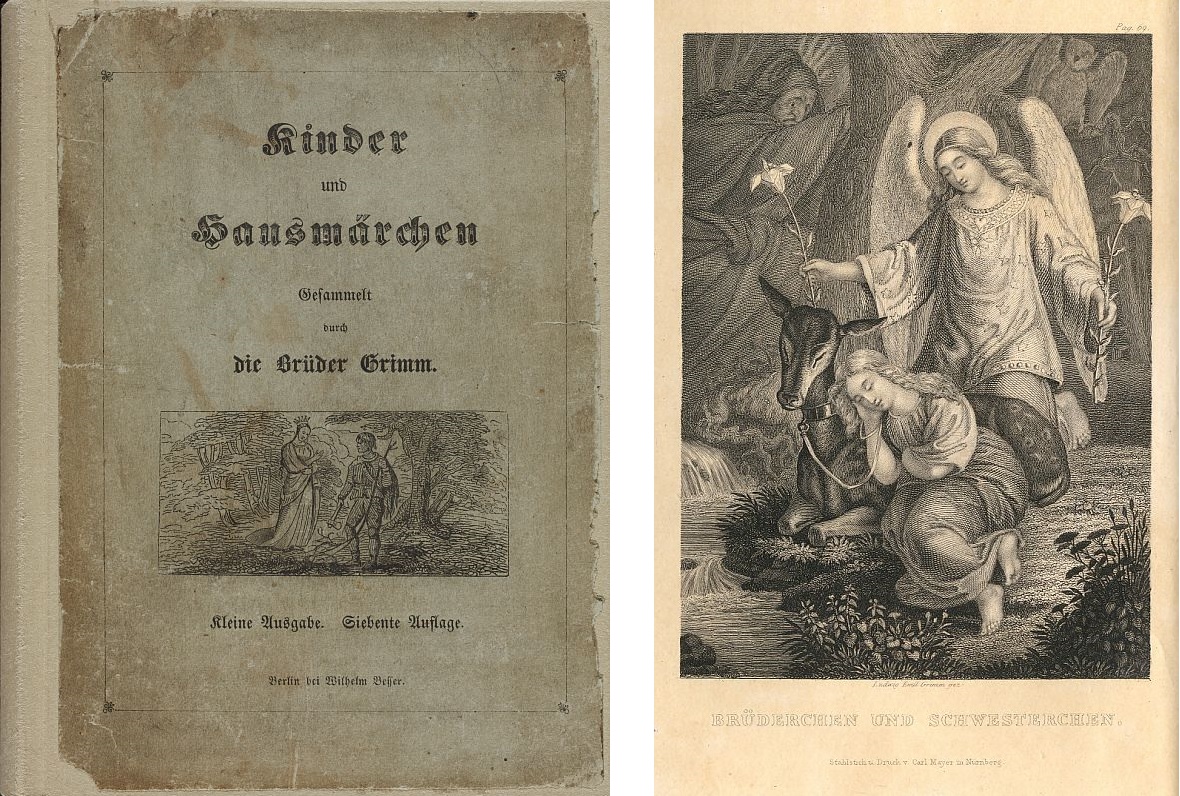

Die Titelillustrationen zum ersten und zweiten Band der zweiten Auflage schuf der Maler und Kupferstecher Ludwig Emil Grimm (1790–1763), der jüngere Bruder von Jacob und Wilhelm. Sie zeigen das Porträt von Dorothea Viehmann (allerdings noch ohne die Unterschrift „Märchenfrau“) und eine Abbildung zu Brüderchen und Schwesterchen.

(Link zu den digitalisierten Exemplaren der Bayerischen Staatsbibliothek: Digitalisierte Sammlungen der BSB)

Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 2., vermehrte und verbesserte Aufl.

Berlin: Reimer.Bd. 3. 1822. – VI, 441 S.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 679-3<2> R

Der dritte Band der Großen Ausgabe erschien erstmals 1822. Er enthält Anmerkungen zu den einzelnen Märchen und gibt Auskunft über die mündlichen und schriftlichen Quellen der Texte.

(Link zum digitalisierten Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek: Digitalisierte Sammlungen der BSB)

Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 3., vermehrte und verbesserte Aufl.

Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.

Göttingen: Dieterich.

Bd. 1. 1837. – XXVIII, 513 S. : Illustrationen.

Bd. 2. 1837. – VI, 385 S. : Illustrationen.

Bd. 3. 1856. – IV, 418 S.

Mit 1 Stahlstich als Frontispiz.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 53 MA 504472 R

Mit der dritten Auflage fand ein bedeutsamer Verlegerwechsel statt, die Große Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen wurde von nun an bei Dieterich in Göttingen publiziert. Die Auseinandersetzungen um fehlende Honorare und die schleppenden Verhandlungen um Neuauflagen hatten Jacob und Wilhelm Grimm zu diesem Schritt veranlasst. (Die Kleine Ausgabe erschien weiterhin bei Reimer.) 1856, fast zwanzig Jahre nach den beiden ersten Teilen, wurde auch der dritte Band mit den Kommentaren zu den Märchen in einer überarbeiteten Fassung erneut veröffentlicht.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 4., vermehrte und verbesserte Aufl.

Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.

Göttingen: Dieterich.

Bd. 1. 1840. – XXXII, 513 S. : Illustrationen.

Bd. 2. 1840. – VI, 417 S. : Illustrationen.

Mit zwei Kupfern, 1 koloriertem Vortitel, 1 Stahlstich als Frontispiz, eine Vignette im Text.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 596<4> R

Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts erreichte die Popularität der Kinder- und Hausmärchen ihren ersten Höhepunkt. Die Auflagen der Großen Ausgabe wurden nun in kürzeren zeitlichen Abständen geduckt. Die vierte Auflage war drei Jahre später vergriffen und wurde durch eine fünfte stark vermehrte Auflage ersetzt.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 5., stark vermehrte und verbesserte Aufl.

Göttingen: Dieterich.

Bd. 1. 1843. – XXXIV, 504 S.

Bd. 2. 1843. – VI, 523 S.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 665 R

Die fünfte Auflage erschien bereits während der Berliner Lebensjahre der Brüder Grimm. Die Widmung an Bettina von Arnim – nach den Widmungen in der ersten und der dritten Auflage bereits die dritte Würdigung der engen Vertrauten von Jacob und Wilhelm Grimm – nimmt auf den neuen Wohnort Bezug: „Diesmal kann ich Ihnen, liebe Bettine, das Buch, das sonst aus der Ferne kam, selbst in die Hand geben. Sie haben uns ein Haus außerhalb der Mauern ausgesucht, wo am Rande des Waldes eine neue Stadt heranwächst, von den Bäumen geschützt, von grünendem Rasen, Rosenhügeln und Blumengewinden umgeben, von dem rasselnden Lärm noch nicht erreicht.“

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 6., vermehrte und verbesserte Aufl.

Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.

Göttingen: Dieterich.

Bd. 1. 1850. – LXXVI, 501 S.

Bd. 2. 1850. – VI, 562 S. : Illustrationen.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 973 R

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. – Große Ausgabe, 7. Aufl.

Illustrationen: Ludwig Emil Grimm.

Göttingen: Dieterich.

Bd. 1. 1857. – XXIV, 431 S. : Illustrationen.

Bd. 2. 1857. – : VI, 483 S. : Illustrationen.

Mit 1 Stahlstich als Frontispiz von Ludwig Emil Grimm.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 596<7> R

Die siebente Auflage, die „Ausgabe letzter Hand“, ist die letzte zu Lebzeiten der Brüder Grimm erschienene Edition. Die Sammlung enthält 200 Märchen, beginnend mit Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, und sieben Kinderlegenden.

(Link zu den von Google digitalisierten Exemplaren der Universitäten Oxford (Bd. 1) und Harvard (Bd. 2): Deutsches Textarchiv)

Kleine Ausgabe

Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. Mit 7 Kupfern. – Kleine Ausgabe.

Illustrationen: Ludwig Emil Grimm,.

Berlin : Reimer, 1825. – IV, 316 S. : Illustrationen.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 752 R

In Deutschland wurden die Kinder- und Hausmärchen vor allem mit der „Kleinen Ausgabe“ berühmt, einer Auswahl von 50 Märchen, zu denen so bekannte Texte wie Dornröschen, Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen gehören. Die 1825 veröffentlichte Ausgabe enthält sieben Kupfertafeln von Ludwig Emil Grimm im Stil der Romantik. (Das vorliegende Exemplar hat nur sechs Kupfer.)

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin

Kinder- und Hausmärchen / Jacob und Wilhelm Grimm. – Kleine Ausgabe. 2., verbesserte Aufl.

Berlin: Reimer 1833. – IV, 316 S.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 146

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

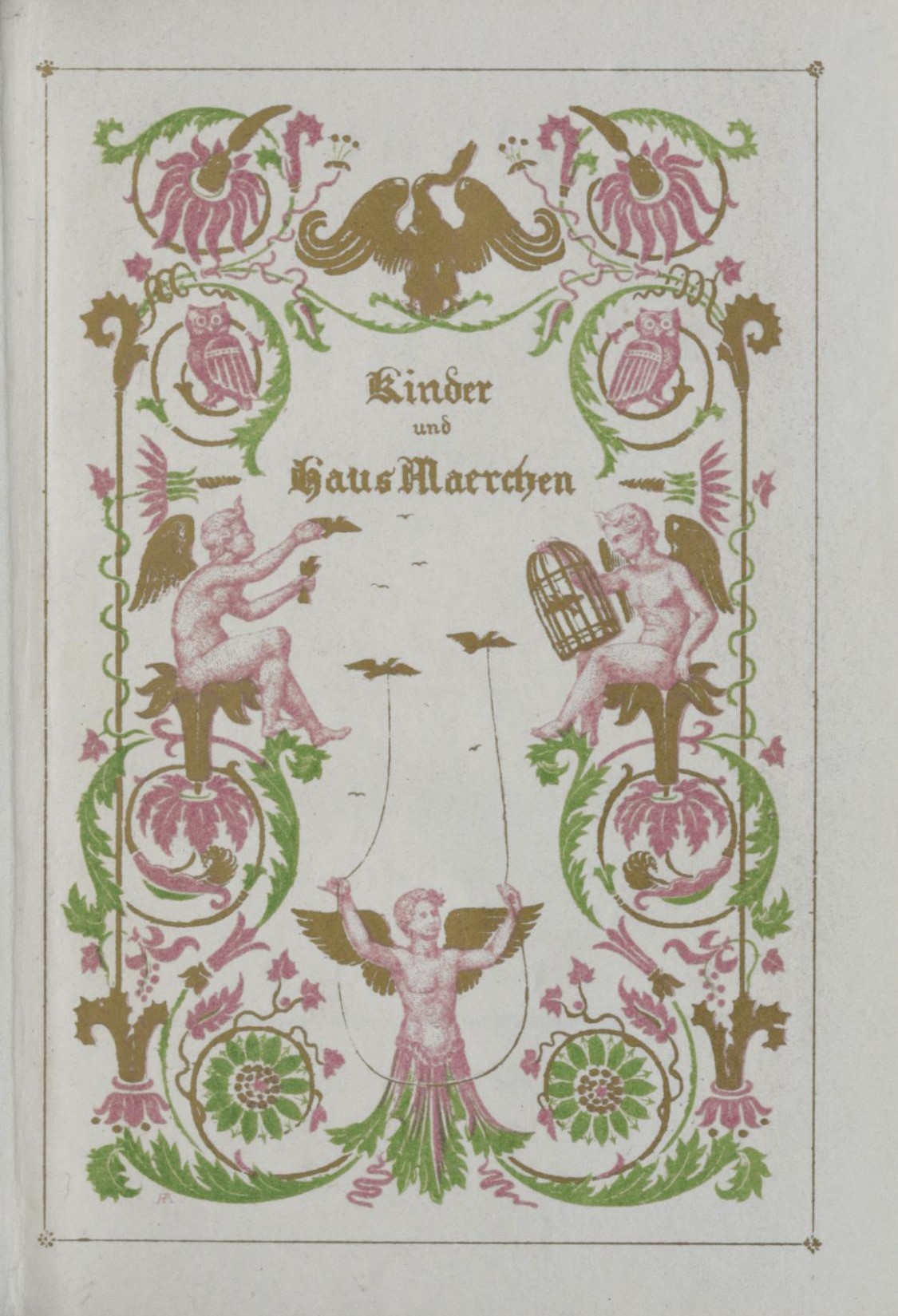

Kinder- und Hausmärchen / gesammelt durch die Brüder Grimm.

Illustrationen von H. Leedel nach Ludwig Emil Grimm.

– Kleine Ausgabe, 7. Aufl.

Berlin [u.a.]: Besser, 1847. – IV, 315 S. : Illustrationen.

Mit 1 Stahlstich als Frontispiz.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: B IV 1b, 956 R

Bis zur fünften Auflage erschien die Kleine Ausgabe weiterhin bei Reimer, die sechste und siebente Auflage wurden von dem Berliner Verleger Wilhelm Besser (1809–1848) veröffentlicht.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Kleine Auswahl früher Übersetzungen der Kinder- und Hausmärchen

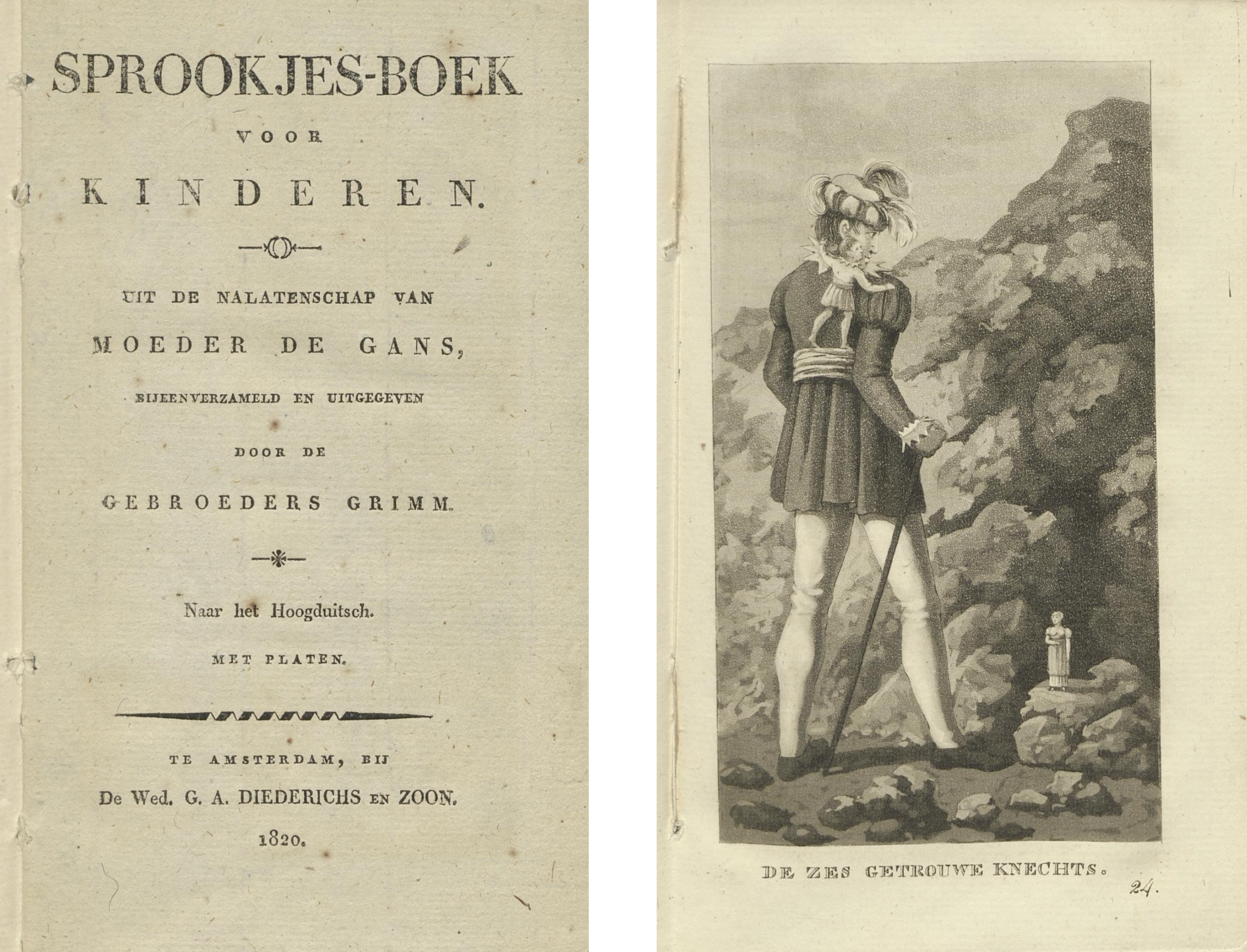

Sprookjes-Boek voor Kinderen / Jacob und Wilhelm Grimm.

Amsterdam, 1820.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 149

Diese niederländische Ausgabe ist die erste selbstständig erschienene Übersetzung von Grimmschen Märchen.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

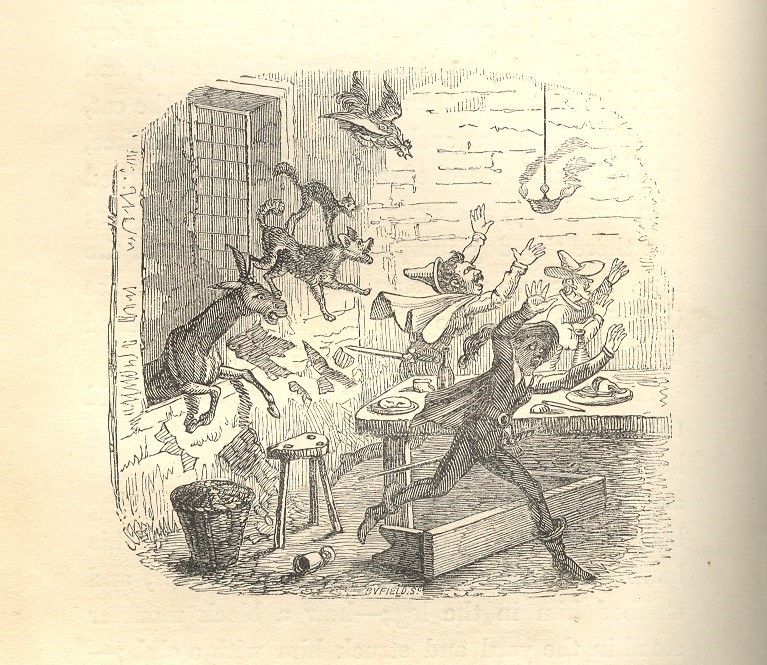

German popular stories / Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.

Illustrationen: George Cruikshank

London: C. Baldwyn.Teil 1. 1823. – XII, 240 S. : Illustrationen.

Mit 1 gestaltetem Titelblatt und 11 Tafeln im Text.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 53 MA 503206-1 R

1823 erschien in London mit der ersten englischen Übersetzung zugleich auch die früheste illustrierte Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen. Der erste Band enthält 12 Radierungen des bekannten englischen Karikaturisten und Illustrators George Cruikshank (1792–1878). Die Brüder Grimm wurden durch diese Edition darin bestärkt, ebenfalls eine illustrierte Auswahl zu publizieren.

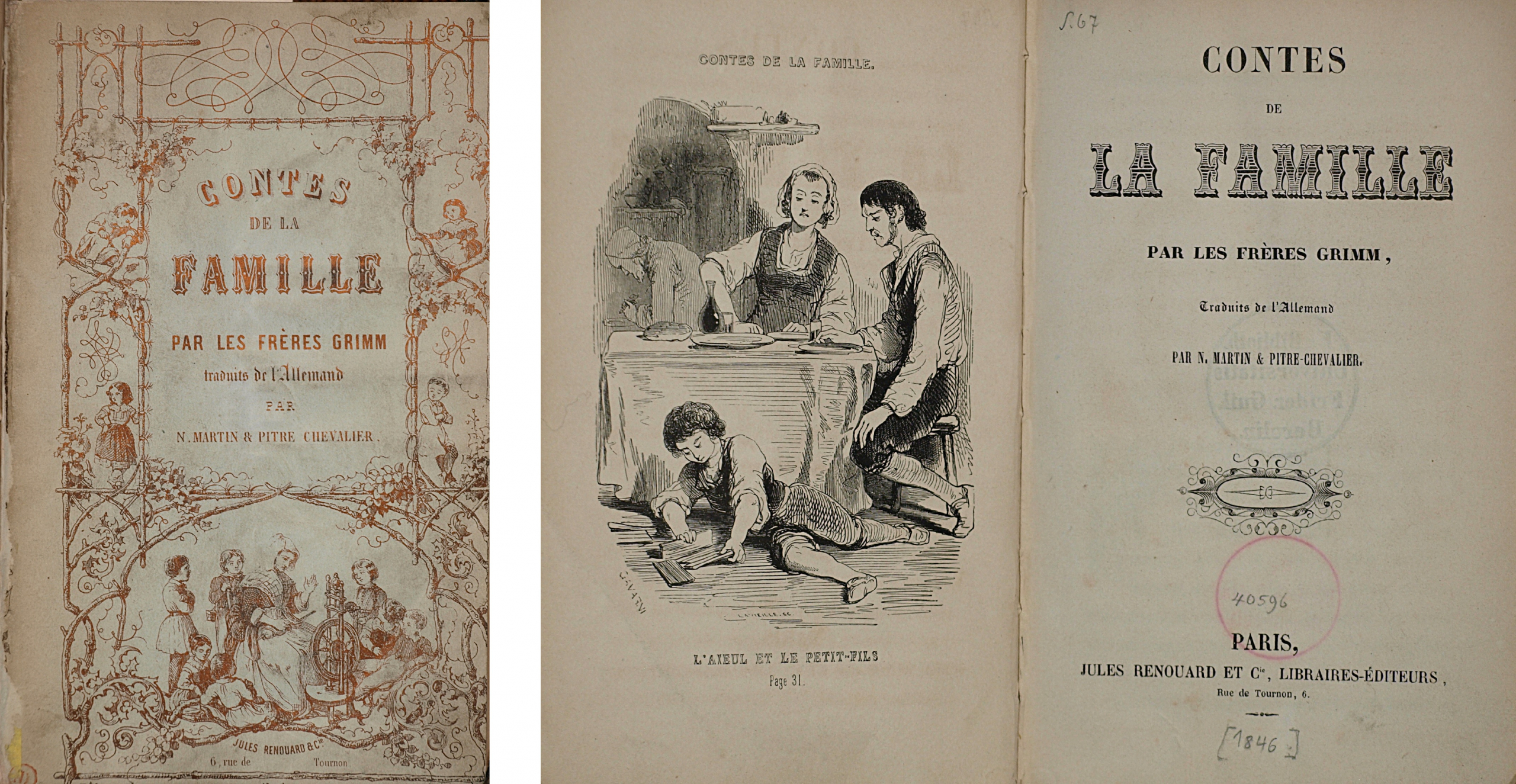

Contes de la famille / par les frères Grimm, traduits de l’Allemand par N. Martin & Pitre-Chevalier.

Paris: Renouard, 1846. – 3 Bl., XV, 307 S. : Frontispiz.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 53 MA 506454 R

Porträts

Jacob und Wilhelm Grimm / Lazarus Gottlieb Sichling.

Berlin, vor 1854.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 693,2

Stahlstich nach einer Daguerreotypie von Hermann Biow

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Georg Andreas Reimer : geb. 27. Aug. 1776, gest. d. 26. Apr. 1842

[s. l.], nach 1842

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Portr. Slg / Buchhdl. m / Reimer, Georg Andreas, Nr. 2

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Jacob Grimm.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 692,4

Stich von Lazarus Gottlieb Sichling nach einem Gemälde von Carl Joseph Begas.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

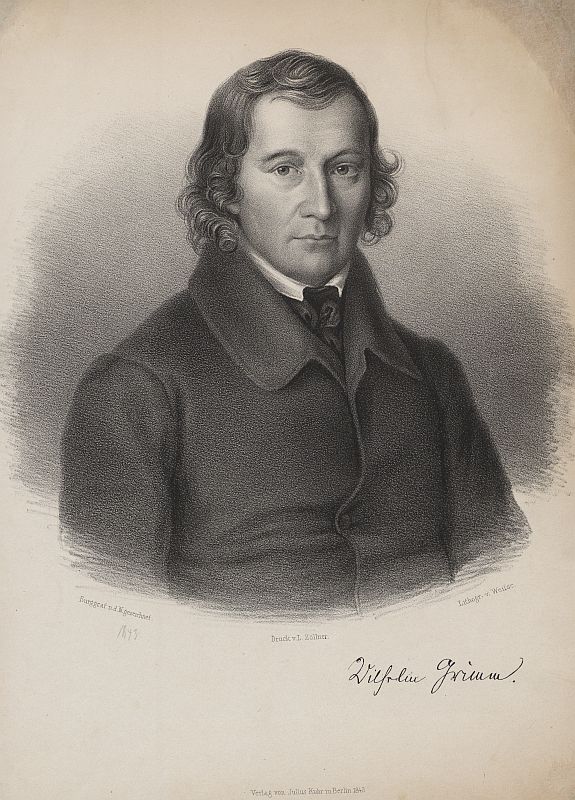

Wilhelm Grimm.

Berlin: Kuhr, 1843.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 141, 59

Lithographie nach Karl Burggraf.

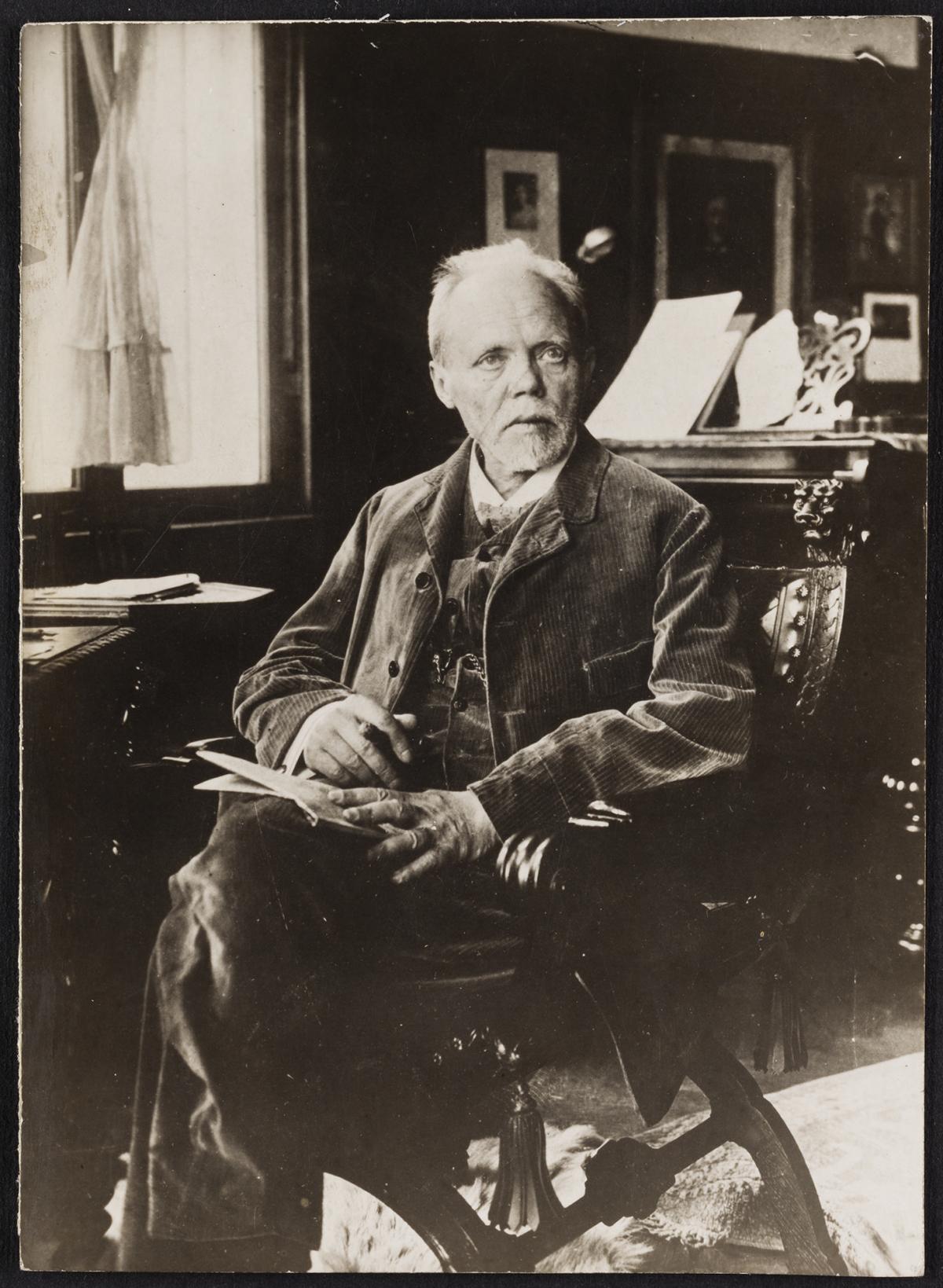

Jacob Grimm / Photo von Philipp Graff Berlin.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Portr. Slg / Philol. Grz./ Grimm, Jacob, Nr. 19

Handschriftliche Dokumente

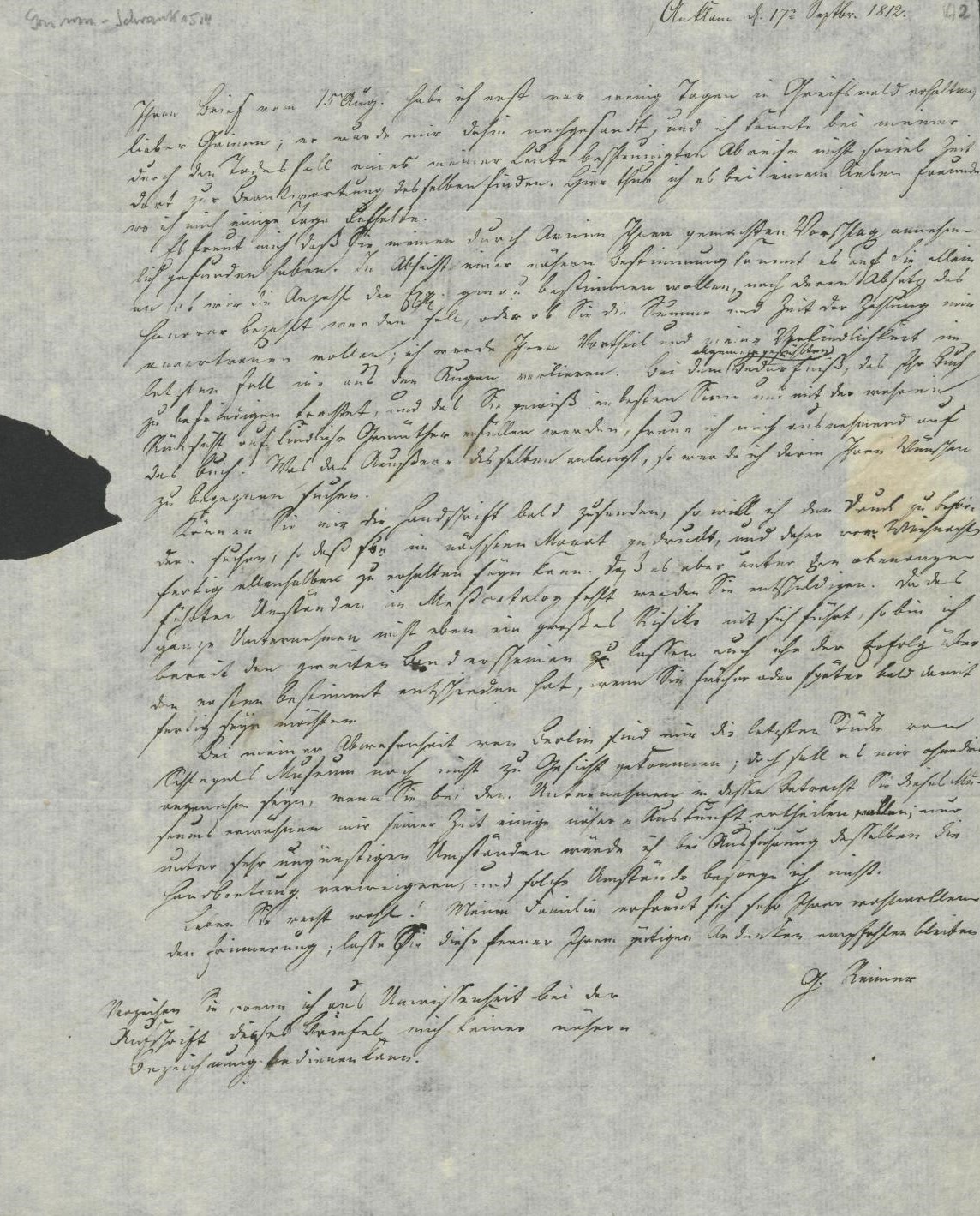

Georg Andreas Reimer: Brief an Wilhelm Grimm.

Anklam, 17.9.1812.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 1514, Bl. 2r

Transkription (Auszüge):

Georg Andreas Reimer, Verleger der Märchen, an Wilhelm Grimm

Anklam den 17n Septbr. 1812.

[…]

Es freut mich daß Sie meinen durch Arnim Ihnen gemachten Vorschlag annehmlich gefunden haben. In Absicht einer nähern Bestimmung kommt es auf Sie allein an, ob wir die Anzahl der Expl. genau bestimmen wollen, nach deren Absatz das Honorar bezahlt werden soll, oder ob Sie die Summe und Zeit der Zahlung mir anvertrauen wollen; ich werde Ihren Vortheil und meine Verbindlichkeit im letzten Fall nie aus den Augen verlieren. Bei dem allgemein gefühlten Bedürfniß, das Ihr Buch zu befriedigen trachtet, und das Sie gewiß im besten Sinn und mit der wahren Rücksicht auf kindliche Gemüther erfüllen werden, freue ich mich ausnehmend auf das Buch. Was das Aeußere desselben anlangt, so werde ich darin Ihren Wünschen zu begegnen suchen.

Können Sie mir die Handschrift bald zusenden, so will ich den Druck zu befördern suchen, so daß sie im nächsten Monat gedruckt, und daher vor Weihnachten fertig allenhalben zu erhalten seyn kann. Daß es aber unter den obenangeführten Umständen im Meßkatalog fehlt werden Sie entschuldigen. Da das ganze Unternehmen nicht eben ein großes Risiko mit sich führt, so bin ich bereit den zweiten Band erscheinen zu lassen auch ehe der Erfolg über den ersten bestimmt entschieden hat, wenn Sie früher oder später bald damit fertig seyn möchten.

[…]

Leben Sie recht wohl! Meine Familie erfreut sich sehr Ihrer wohlwollenden Erinnerung; lasse Sie diese ferner Ihrem gütigen Andenken empfohlen bleiben

G. Reimer

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

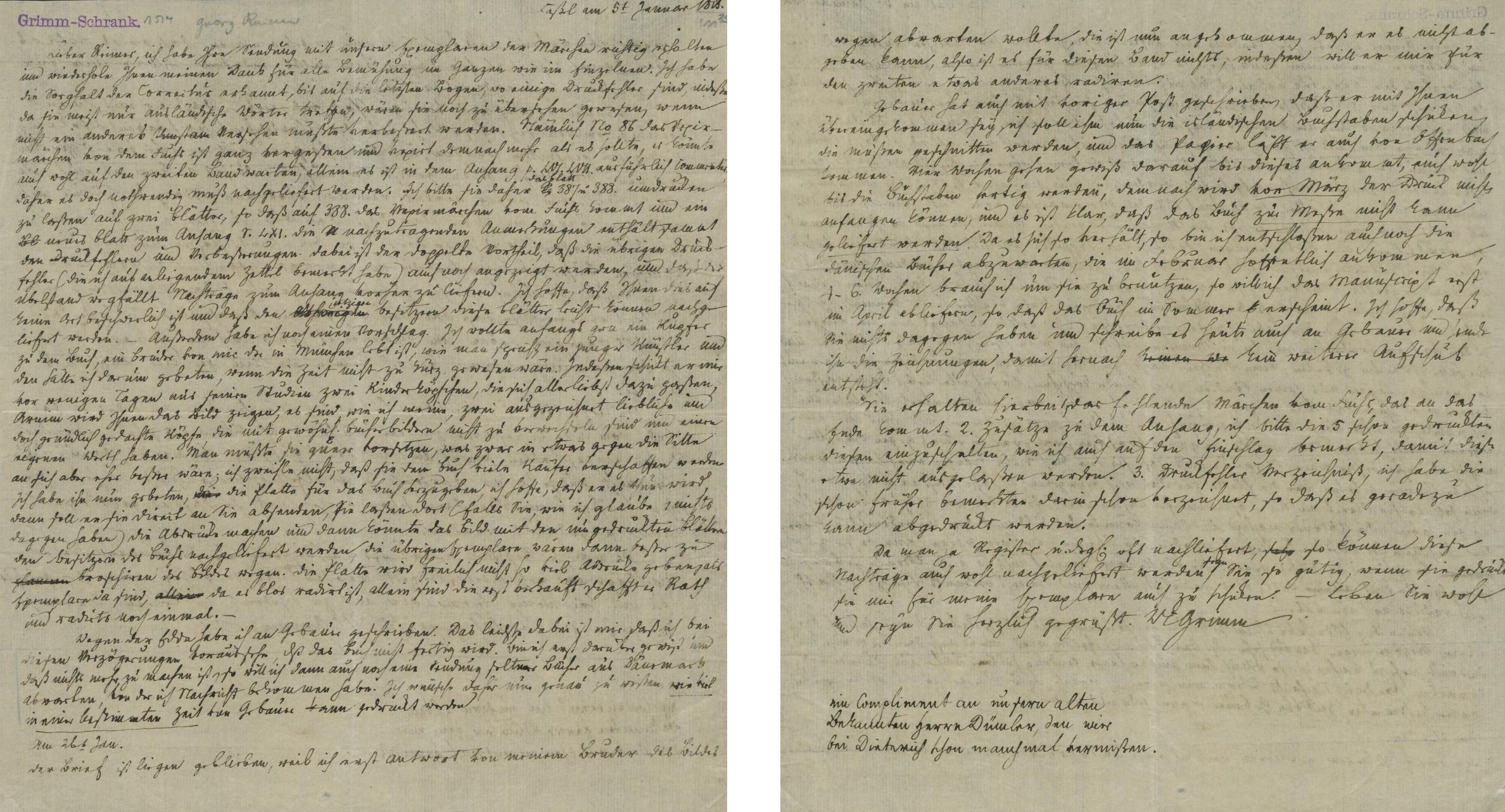

Wilhelm Grimm: Brief an Georg Andreas Reimer.

Kassel, 5.1.1813.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 1514, Bl. 35r

Fehlstelle im Blatt durch Siegelausriss.

Transkription (Auszüge):

Wilhelm Grimm an Georg Andreas Reimer, Verleger der MärchenCaßel am 5t Januar 1813.

Lieber Reimer, ich habe Ihre Sendung mit unsern Exemplaren der Märchen richtig erhalten und wiederhole Ihnen meinen Dank für alle Bemühung im Ganzen wie im Einzelnen. Ich habe die Sorgfalt der Correctur erkannt, bis auf die letzten Bogen, wo einige Druckfehler sind, indeßen da sie meist nur ausländische Wörter treffen, wären sie noch zu übersehen gewesen, wenn nicht ein anderes Versehen müßte verbeßert werden. Nämlich No 86 das Vexirmärchen von dem Fuchs ist ganz vergeßen und vexirt demnach mehr als es sollte, es könnte auch wohl auf den zweiten Band warten, allein es ist in dem Anhang p. LVI. LVII. ausführlich commentirt, daher es doch nothwendig muß nachgeliefert werden. Ich bitte sie daher das Blatt 387 u 388. umdrucken zu laßen auf zwei Blätter, so daß auf 388. das Vexirmärchen vom Fuchs kommt und ein neues Blatt zum Anhang S. LXI. die nachzutragenden Anmerkungen enthält sammt den Druckfehlern und Verbeßerungen. […] Ich hoffe, daß Ihnen dies auf keine Art beschwerlich ist und daß den ietzigen Besitzern diese Blätter leicht können nachgeliefert werden. — Außerdem habe ich noch einen Vorschlag. Ich wollte anfangs gern ein Kupfer zu dem Buch, ein Bruder von mir der in München lebt ist, wie man spricht, ein junger Künstler und den hätte ich darum gebeten, wenn die Zeit nicht zu kurz gewesen wäre. Indeßen schickt er mir vor wenigen Tagen aus seinen Studien zwei Kinderköpfchen, die sich allerliebst dazu paßen, Arnim wird Ihnen das Bild zeigen, es sind, wie ich meine, zwei ausgezeichnet liebliche und doch gründlich gedachte Köpfe, die mit gewöhnl. Bücherbildern nicht zu verwechseln sind und einen eigenen Werth haben. Man müßte sie queer vorsetzen, was zwar in etwas gegen die Sitte an sich aber eher beßer wäre; ich zweifle nicht, daß sie dem Buch viele Kaüfer verschaffen werden. Ich habe ihn nun gebeten, die Platte für das Buch herzugeben, ich hoffe, daß er es thun wird, dann soll er sie direct an Sie absenden, Sie laßen dort (falls Sie, wie ich glaube, nichts dagegen haben) die Abdrücke machen und dann könnte das Bild mit den neu gedruckten Blättern den Besitzern des Buchs nachgeliefert werden, die übrigen Exemplare wären dann besser zu broschiren des Bildes wegen. Die Platte wird freilich nicht so viel Abdrücke geben, als Exemplare da sind, da es blos radirt ist, allein sind die erst verkauft schafft er Rath und radirts noch einmal. —

[…]

am 26t Jan.

Der Brief ist liegen geblieben, weil ich erst Antwort von meinem Bruder des Bildes wegen abwarten wollte, die ist nun angekommen, daß er es nicht abgeben kann, also ist es für diesen Band nichts, indeßen will er mir für den zweiten Band etwas anderes radiren.

[…]

Leben Sie wohl und seyn Sie herzlich gegrüßt. W C Grimm.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

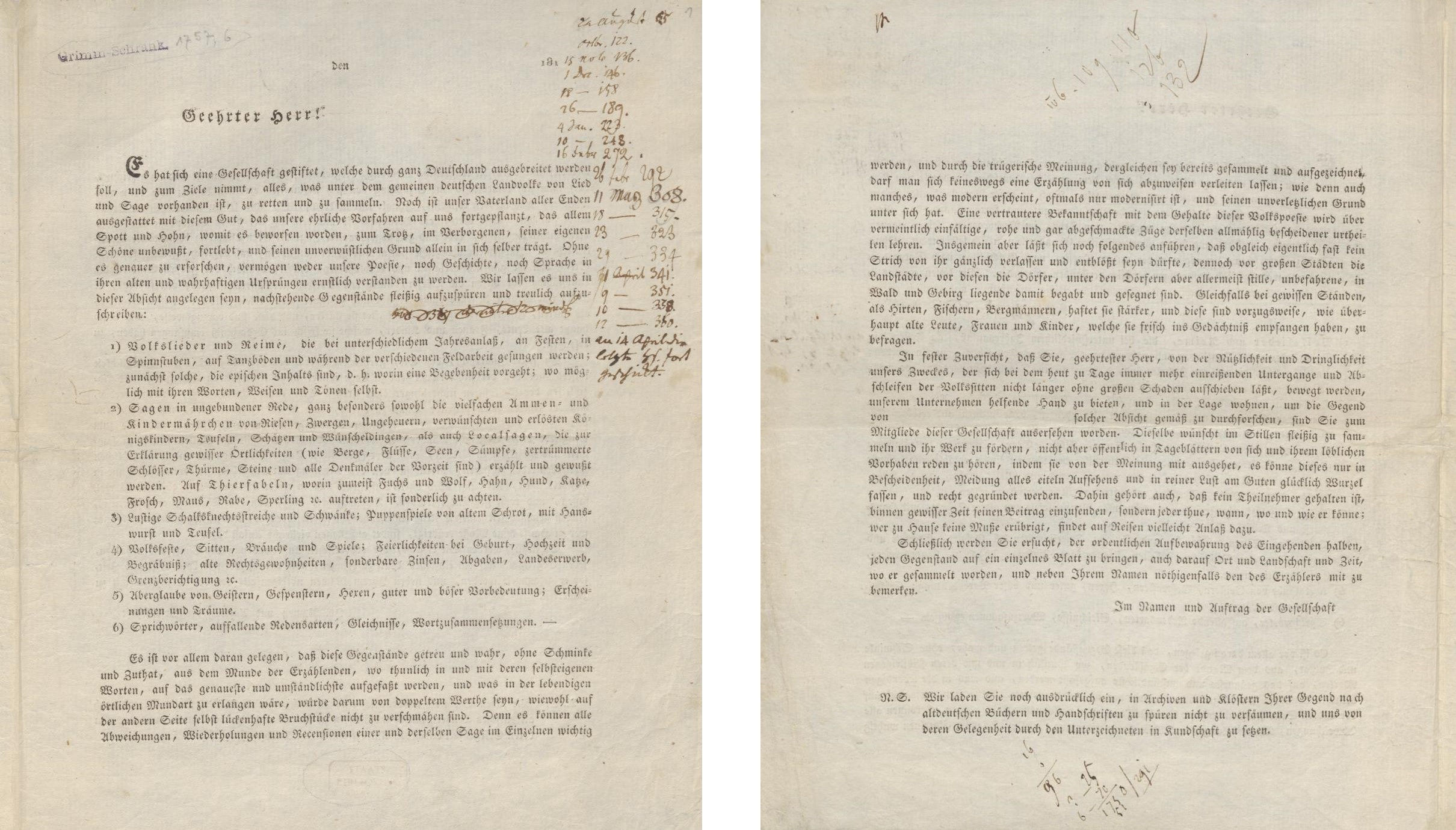

Jacob Grimm: Circularbrief wegen Aufsammlung der Volkspoesie.

Wien, 1815.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm 1757,6, Bl. 1r

Mit handschriftlichen Notizen von Jacob Grimm.

Diesen Aufruf veröffentlichte Jacob Grimm während seiner diplomatischen Mission auf dem Wiener Kongreß. Der programmatische Text lässt sich als Gründungsdokument der modernen wissenschaftlichen Erforschung der Volkskunde verstehen. Erstmals wird in diesem Forschungsgebiet ein Massenaufruf an eine breite Öffentlichkeit durch zielgerichtete Briefsendungen verwendet.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

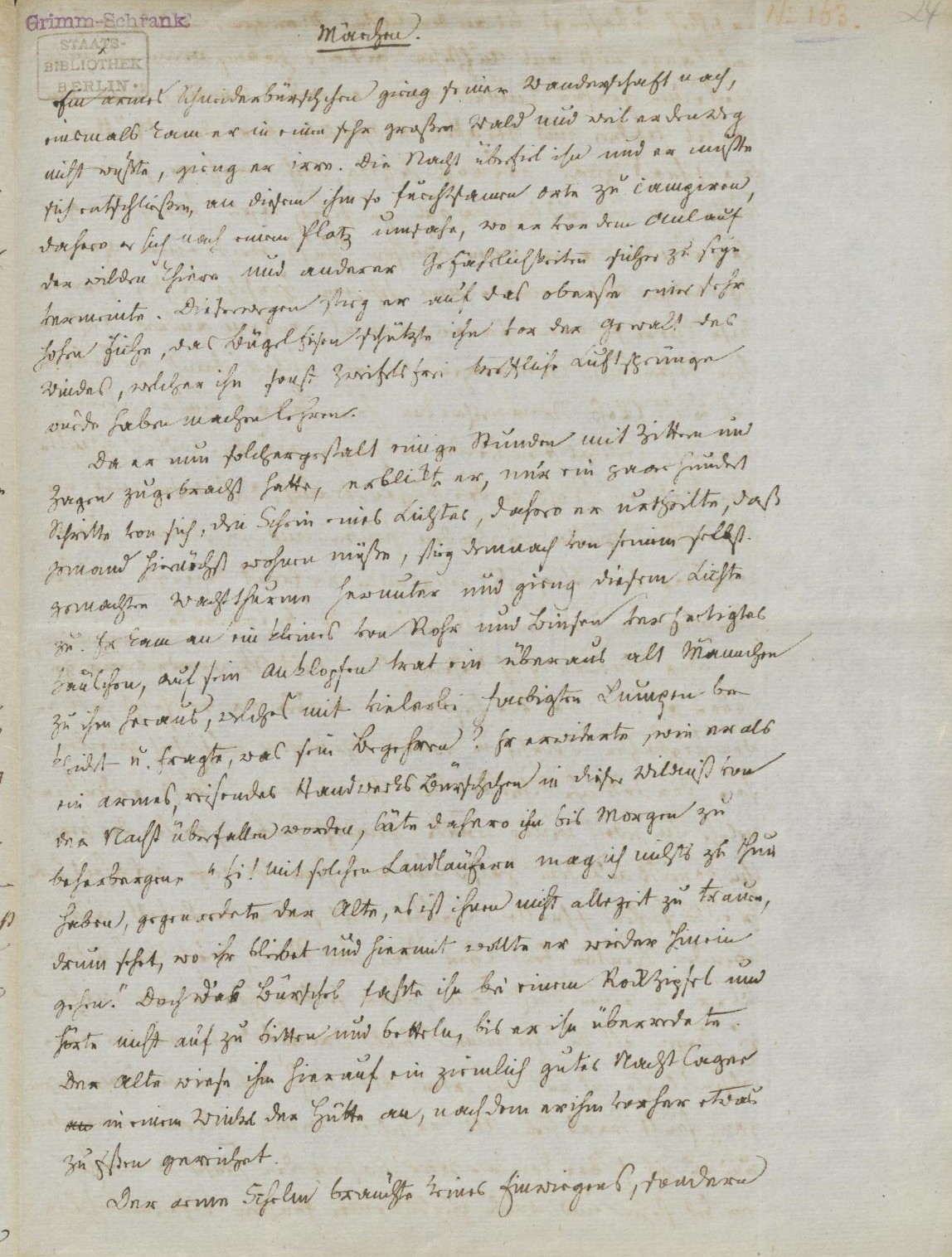

Wilhelm Grimm: Der Gläserne Sarg.

Manuskript, o. D.

Staatsbibliothek zu Berlin – Handschriftenabteilung

Signatur: Nachl. Grimm o. Nr. C 1,4, Bl. 24r

Das Märchen ist eine Abschrift aus dem 1728 in Freiberg erschienenen Roman Das verwöhnte Mutter-Söhngen, dessen Autor nur unter dem Pseudonym „Sylvano“ bekannt ist. Die bearbeitete Fassung Wilhelm Grimms wurde erst in die dritte Auflage der Kinder- und Hausmärchen von 1837 aufgenommen.

(Link zum Digitalisat: Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin)

Ausstellung ‚Rotkäppchen kommt aus Berlin!‘ – Die Berliner Ausgaben der ‚Kinder- und Hausmärchen‘ in den Vitrinen sind umgeben von gerahmten Originalillustrationen an den Wänden. / Foto: S. Putjenter SBB-PK

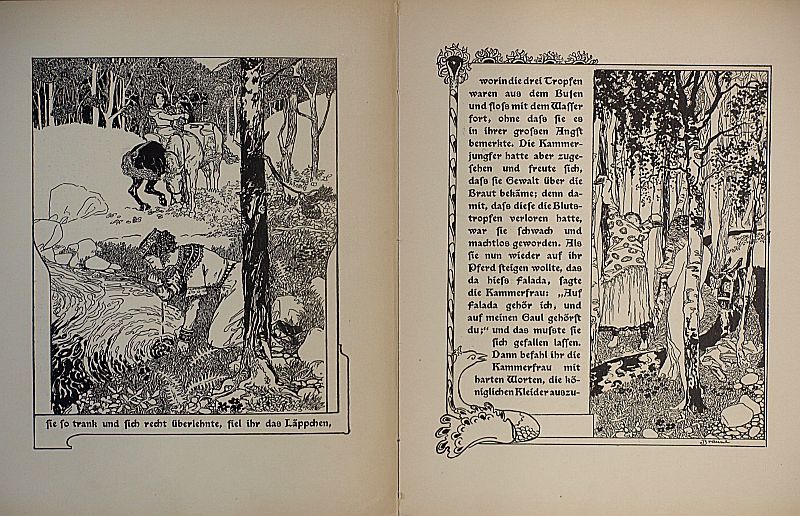

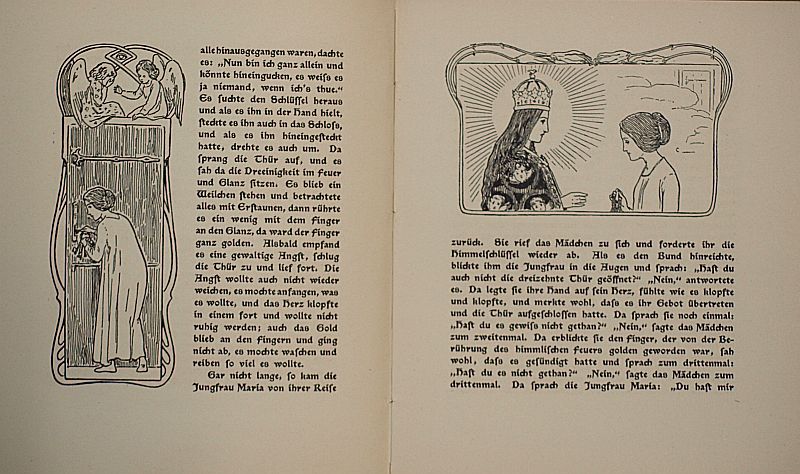

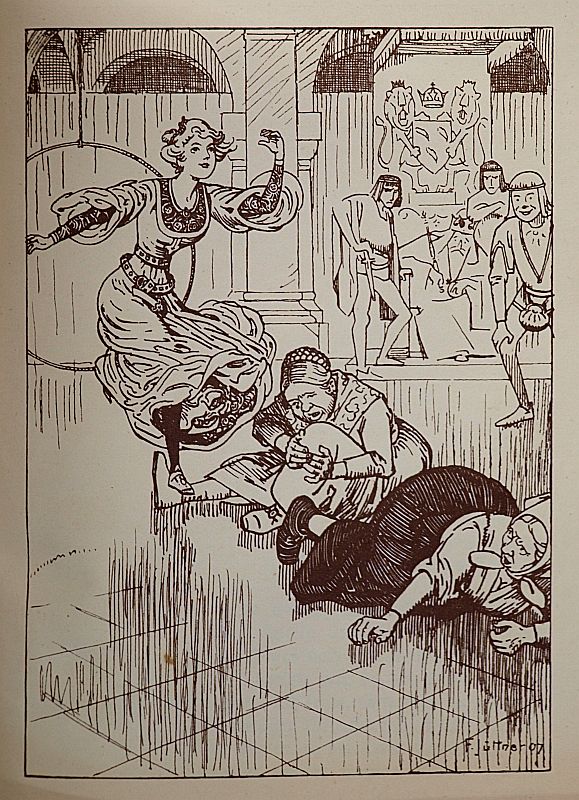

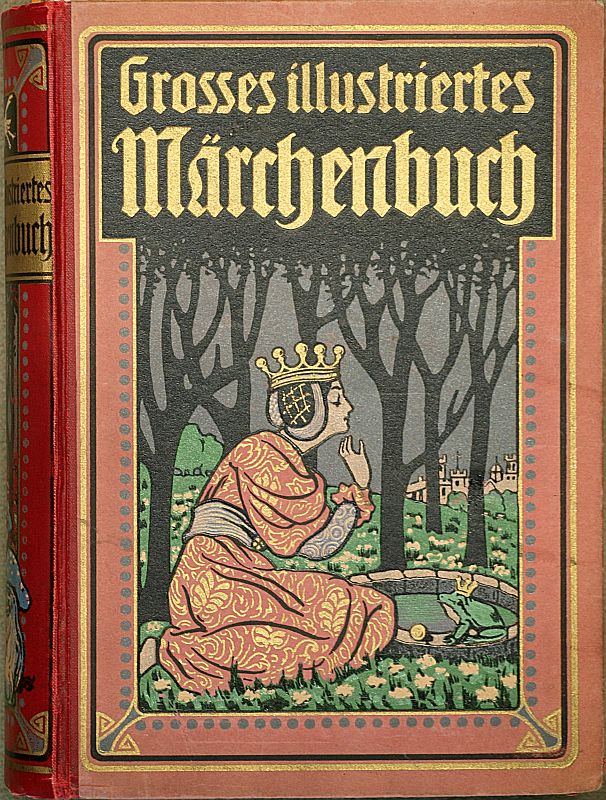

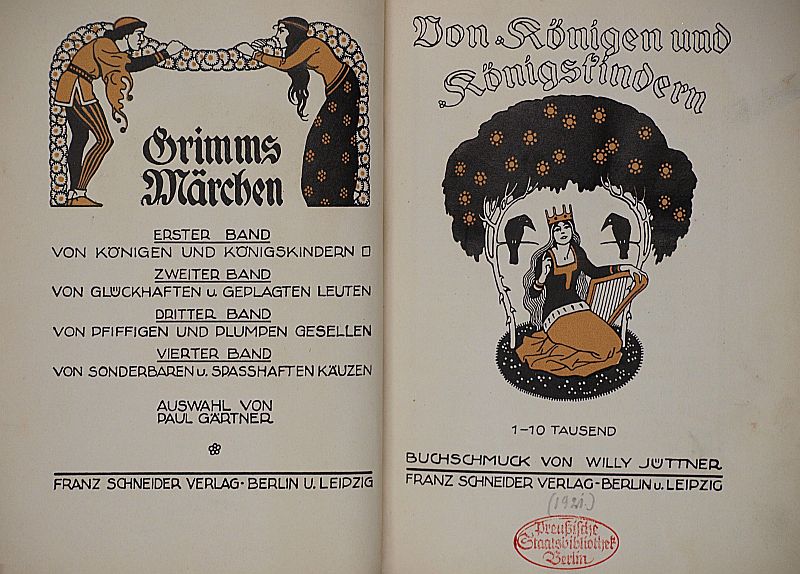

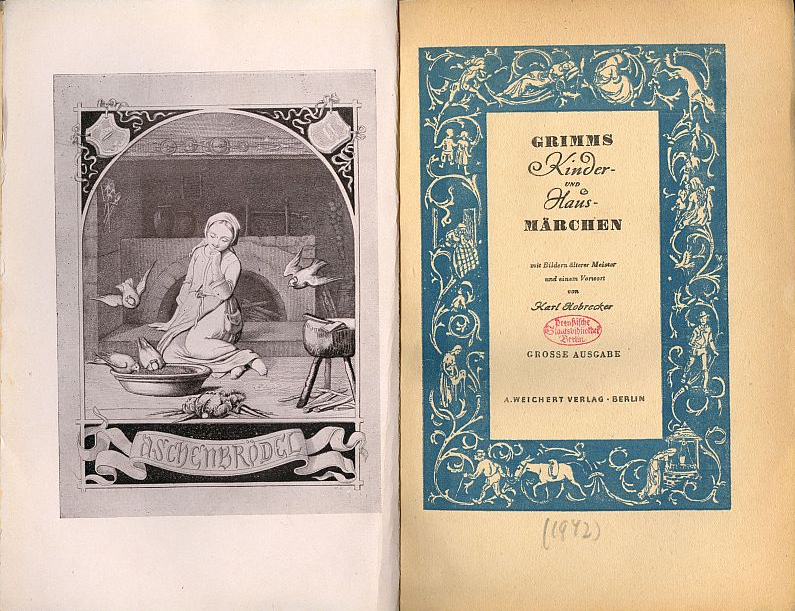

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an wurden die Kinder- und Hausmärchen zunehmend populärer, sie wurden gewissermaßen als „nationales Kulturerbe“ betrachtet. Das hatte zur Folge, dass einzelne Texte – oft unautorisiert – in Märchenausgaben anderer Herausgeber aufgenommen wurden. Nach dem Erlöschen der Urheberschutzfrist im Jahr 1893 setzte eine wahre Flut von Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen ein. Die Berliner Drucke spiegeln die gesamte Bandbreite dieser Veröffentlichungen, von ambitionierten verlegerischen Projekten bis zu preiswert hergestellter Massenware. In der um 1900 bei Fischer & Franke in Berlin publizierten Reihe Jungbrunnen, deren Ziel es war, ein „Schatzbehalter deutscher Kunst und Dichtung“ zu sein, erschienen sieben im Jugendstil ausgestattete Märchenbände. Im Verlag Paul Cassirer wurde von 1918 bis 1926 die Reihe Das Märchenbuch herausgegeben, für die so bedeutende Künstler wie Max Slevogt und Leopold Graf von Kalckreuth Grimm’sche Märchen illustrierten. In den dreißiger Jahren erschienen in Berlin Ausgaben mit Illustrationen von Ruth Koser-Michaëls (Knaur, 1937) und Alfred Zacharias (Wiking, 1939).

Der erste Auswahlband mit Grimm’schen Märchen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Berlin im Dezember 1945 im Altberliner Verlag Lucie Groszer veröffentlicht. Bereits 1946 begannen (zunächst in den westlichen Besatzungszonen, später auch im Ostteil Deutschlands) heftige Debatten um die angeblich verrohende Wirkung der Kinder- und Hausmärchen, in deren Lektüre sogar eine der Ursachen für die Gräueltaten im Nationalsozialismus gesucht wurde. Diese Diskussion ging unter dem Terminus „Märchenstreit“ in die Literaturgeschichte ein.

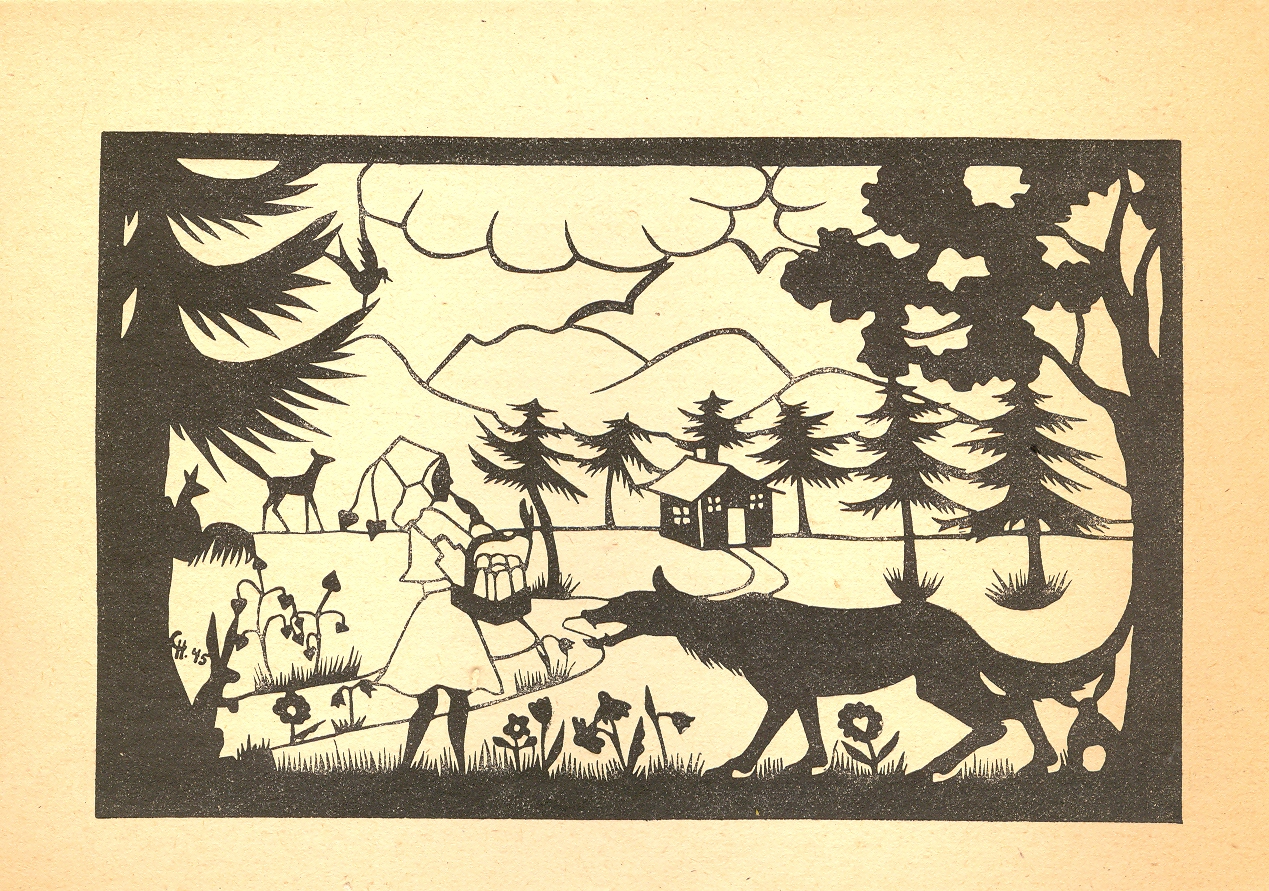

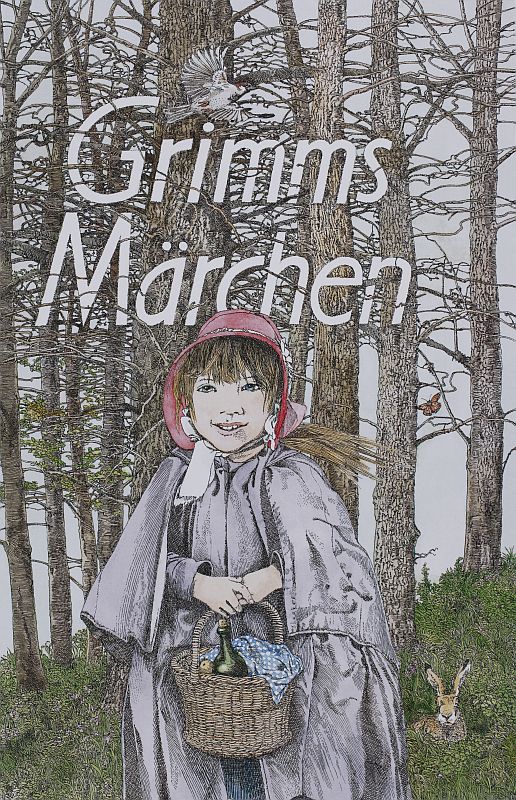

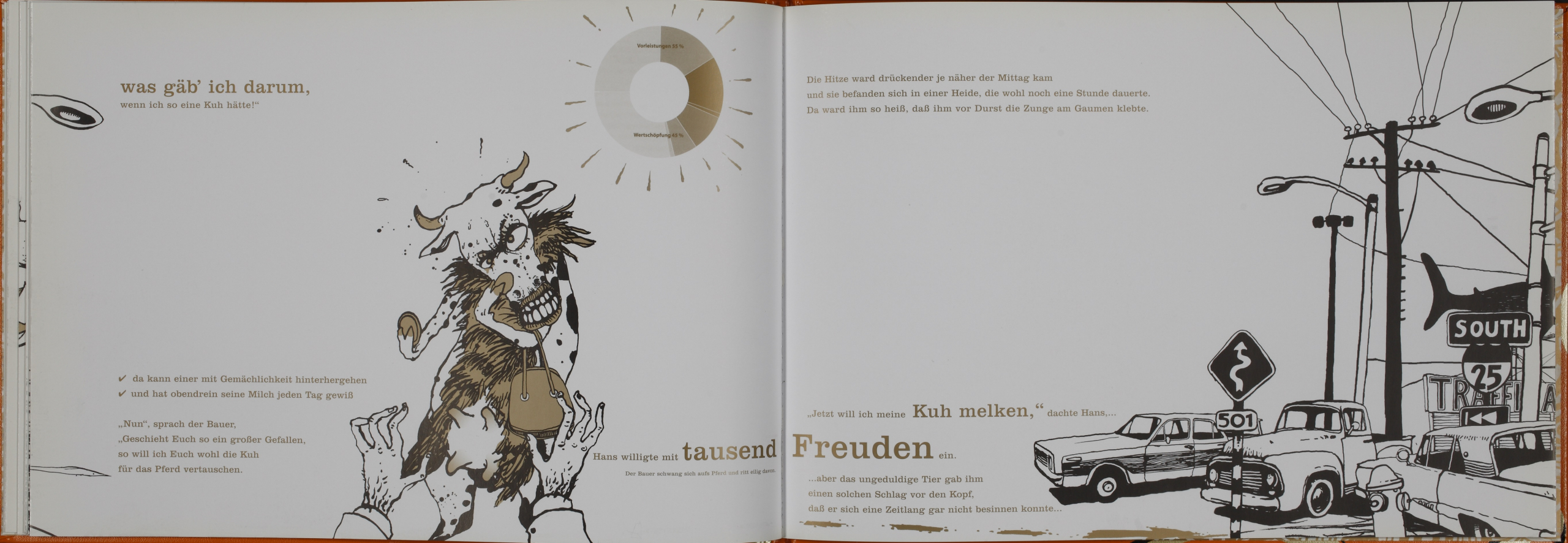

Die Folgen der Teilung Berlins und die unterschiedliche Entwicklung in den getrennten politischen Einflusssphären werden auch am Beispiel der Grimm-Ausgaben deutlich. Während sich Ostberlin als „Hauptstadt der DDR“ im Bereich des Kinderbuchs zum wichtigsten Verlagsstandort des Landes entwickelte, wanderten die meisten Westberliner Kinderbuchverlage Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre in andere Regionen der Bundesrepublik ab. Deshalb erschienen zwischen 1950 und 1990 Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen fast ausschließlich im Ostteil der Stadt. Zu diesen Berliner Publikationen zählen so bekannte und verbreitete Drucke wie die von Lea Grundig illustrierte dreibändige Märchen-Edition (EA ab 1952) und die berühmte, bis heute nachgedruckte Ausgabe mit Illustrationen von Werner Klemke (EA 1962). Nach einem deutlichen Rückgang der Berliner Kinderbuchproduktion in der Nachwendezeit hat sich in den letzten Jahren die Zahl der in Berlin ansässigen Kinder- und Jugendbuchverlage wieder erhöht. Einige dieser Verlage, darunter Jacoby & Stuart, Aufbau und der Gestalten-Verlag, haben auch Einzel- und Teilausgaben Grimm’scher Märchen in ihre Programme aufgenommen. Mit dem von Klaus Ensikat illustrierten Band Grimms Märchen (Tulipan) wurde 2010 eine umfangreichere, anspruchsvoll ausgestattete Märchenausgabe in Berlin verlegt.

Exponate

Illustration im Hintergrund: Gisela Röder

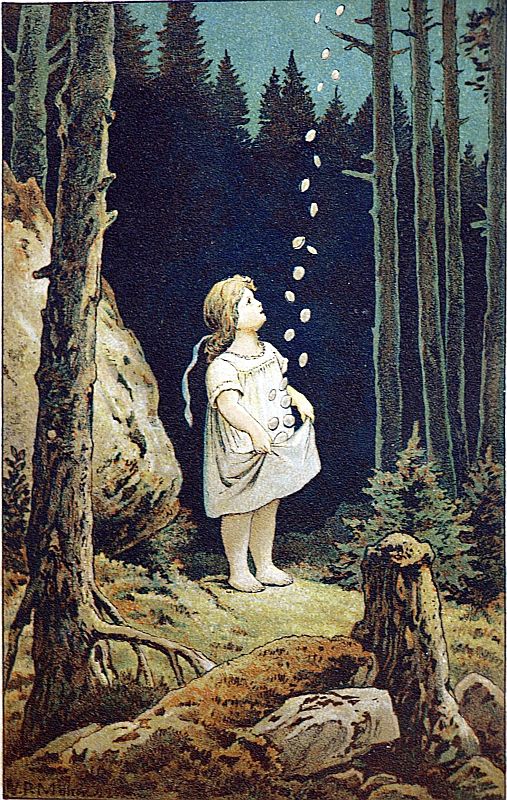

Seit rund 190 Jahren, beginnend mit der ersten englischen Übersetzung German popular stories (London, 1823) mit den skurrilen Illustrationen von George Cruikshank, werden die Märchen von Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Länder und Stilepochen interpretiert. Der großen Bedeutung von Illustrationen für die Rezeption der Kinder- und Hausmärchen trägt die Ausstellung mit einem eigenen Abschnitt zur Illustrationsgeschichte der Berliner Ausgaben Rechnung. Gezeigt werden Originalvorlagen aus sieben Jahrzehnten – von 1945 bis zur Gegenwart.

Zu den bedeutendsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts, von denen die Kinder- und Hausmärchen illustriert wurden, gehört zweifellos der Dresdner Graphiker und Maler Josef Hegenbarth, der hier mit einer unveröffentlichten Arbeit zu Rapunzel vertreten ist. Illustrationen aus den fünfziger Jahren werden am Beispiel der Blätter von Lea Grundig, Erich Gürtzig und Karl Fischer gezeigt. Die wichtigste Berliner Ausgabe der sechziger Jahre war die 1962 erschienene Märchen-Auswahl in der Ausstattung von Werner Klemke. Die Beliebtheit dieses Bandes misst sich auch daran, dass er seit fünf Jahrzehnten in Nachauflagen ständig auf dem Markt ist: 2012 wurde bei Beltz eine Sonderedition zum 200. Jahrestag der Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht. So unterschiedliche künstlerische Handschriften wie die von Harald Metzkes und Bernhard Nast repräsentieren die Illustrationskunst der siebziger Jahre. Nach einem Rückgang der Grimm-Ausgaben in diesem Jahrzehnt gab es in den achtziger Jahren einen Boom an Grimm-Interpretationen, den die Ausstellung durch eine angemessen breite Auswahl dokumentiert, zu der u.a. Arbeiten von Peter Becker, Gerhard Bläser, Albrecht von Bodecker, Karl-Georg Hirsch, Gerhard Lahr, Ruth Mossner, Dieter Müller, Gisela Röder und Rainer Sacher gehören. Eine amüsante, ironisch gebrochene Lesart des Märchens Die Bremer Stadtmusikanten legte Klaus Ensikat mit seiner Interpretation aus dem Jahr 1994 vor. Die Vielfalt der Stile und Formen in der Gegenwart spiegeln Illustrationen von Hans Baltzer, Sibylle Leifer, Sabine Wilharm und Judith Zaugg.

Exponate

Originalillustrationen

Originalillustrationen von Karl-Heinz Appelmann aus: Das Dietmarsische Lügenmärchen.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.

Aquarellierte Federzeichnung

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Karl-Heinz Appelmann

Graphiker und Illustrator

Geboren am 12.08.1939 in Swinemünde,

Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Berlin.

Originalillustration und Druck von Hans Baltzer aus: Hans im Glück.

Berlin: Eulenspiegel Verlag, 2002.

Feder, Tusche

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Hans Baltzer

Graphiker und Illustrator

Geboren am 14.01.1972 in Berlin,

Ausbildung zum Schriftsetzer. Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der NC State University in Raleigh, USA.

Lebt in Berlin.

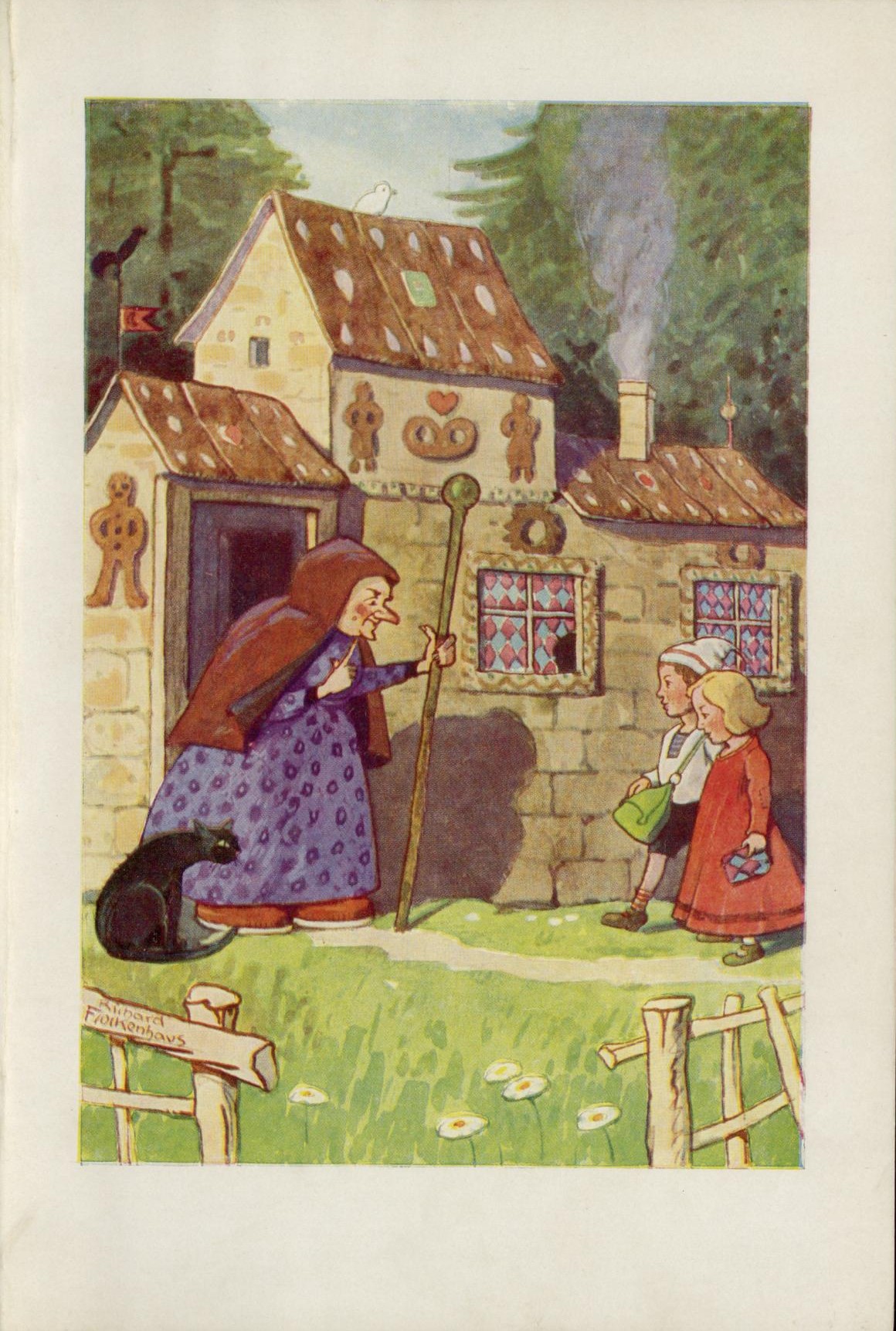

Originalillustration von Peter Becker aus: Hänsel und Gretel.

Berlin: Altberliner Verlag, 1988.

Öl

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Peter Becker

Maler, Graphiker und Illustrator

Geboren am 30. 06.1937 in Berlin, gestorben am 26.09.2017 in Berlin.

Studium der Gebrauchsgraphik an der Hochschule der Künste Berlin (heute Universität der Künste Berlin).

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Gerhard Bläser aus: Der süße Brei.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Pinsel, Tusche, Bleistift

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Gerhard Bläser

Graphiker und Illustrator

Geboren am 25.04.1933 in Haldensleben, gestorben am 01.10.2009.

Studium der Gebrauchsgraphik und Illustration an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Originalillustrationen von Albrecht von Bodecker aus: Herr Korbes.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Andrucke, beigegeben eine handgeschriebene Karte mit Federzeichnung

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Albrecht von Bodecker

Graphiker und Illustrator

Geboren am 27.04.1932 in Dresden,

Ausbildung an der Fachschule für Angewandte Kunst in Wismar (heute Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design)

Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin (heute Universität der Künste Berlin).

Lebt in Berlin.

Originalillustration von Felix Bork zu Frau Holle.

Unveröffentlicht.

Bachelorarbeit 2012 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Kohle, Graphitstift, Latexfarbe

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Felix Bork

Graphiker

Geboren am 06.03.1988 in Berlin,

Studium zum Kommunikationsdesigner an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Klaus Ensikat aus: Die Bremer Stadtmusikanten.

Originalillustrationen von Klaus Ensikat aus: Die Bremer Stadtmusikanten.

Berlin: Altberliner Verlag, 1994.

Aquarellierte Federzeichnung

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 16.29

Klaus Ensikat

Graphiker und Illustrator

Geboren am 16.01.1937 in Berlin,

Ausbildung als Gebrauchswerber. Studium an der Fachschule für Angewandte Kunst in Berlin-Schöneweide.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Karl Fischer zu Rumpelstilzchen und Die kluge Else aus: Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1956.

Aquarellierte Federzeichnung.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 18.10.1 ; 18.11.1

Karl Fischer

Graphiker und Illustrator

Geboren am 21.10.1921 in Bismarckhütte (Schlesien), gestorben am 22.09.2018.

Lehre als Gestalter und Dekorateur im Berliner Kaufhaus Union. Besuch der Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe in Berlin.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Konrad Golz aus: Die goldene Gans.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1991.

Aquarellierte Federzeichnung

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Konrad Golz

Graphiker und Illustrator

Geboren am 27.02.1936 in Wilkau-Haßlau,

Lehre als Dekorationsmaler. Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Zühlsdorf bei Berlin.

Originalillustrationen von Lea Grundig zu Der Meisterdieb. Aus: Die Kinder- und Hausmärchen. Band 3.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1952.

Feder, Tusche

Leihgabe des Archivs der Akademie der Künste

Lea Grundig

Malerin, Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 23.03.1906 in Dresden, gestorben am 10.10.1977 während einer Mittelmeerreise.

Studium an der Akademie der Bildenden Künste Dresden (heute Hochschule für Bildende Künste Dresden).

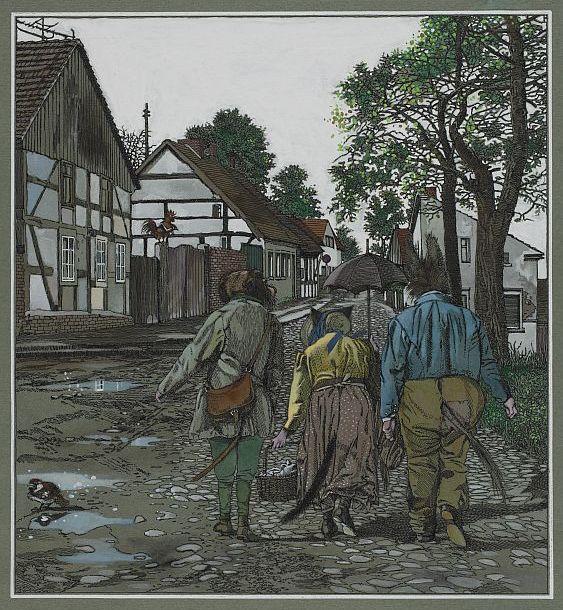

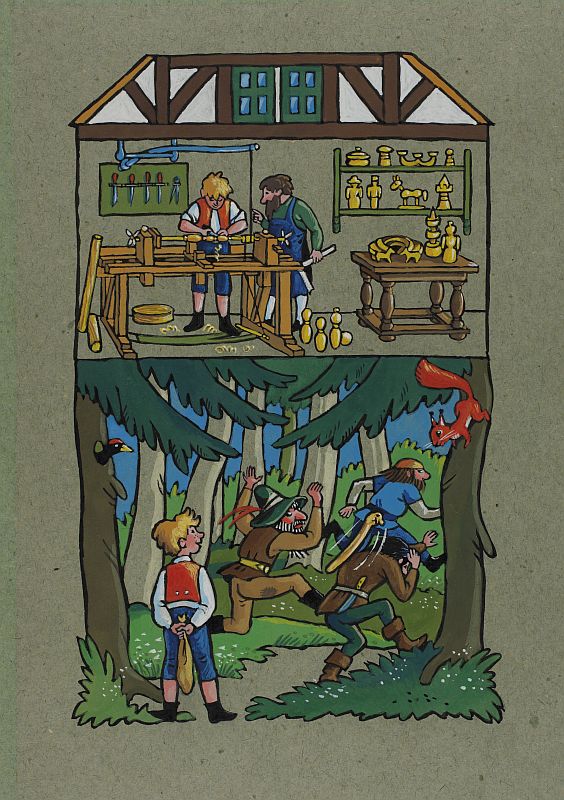

Originalillustrationen von Inge Gürtzig aus: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack.

Originalillustrationen von Inge Gürtzig aus: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1983.

Feder, Aquarell, Deckfarben auf farbigem Papier

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Inge Gürtzig

Illustratorin

Geboren am 07.09.1935 in Rostock, verstarb 2020 in Berlin.

Ausbildung an der Fachschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm (heute Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design und Studium an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee.

Lebt in Berlin.

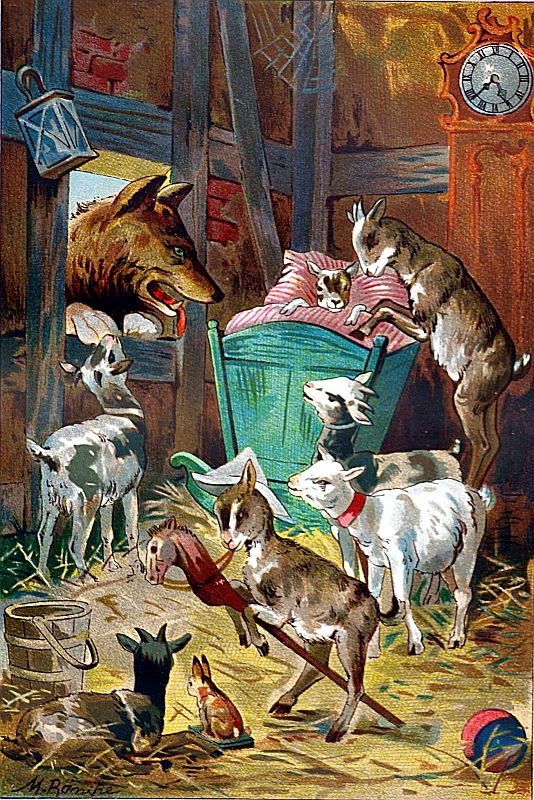

Originalillustrationen von Erich Gürtzig aus: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1955.

Aquarellierte Federzeichnung

Leihgabe von Inge Gürtzig

Erich Gürtzig

Graphiker und Illustrator

Geboren am 26.09.1913 in Hamburg, gestorben am 26.06.1993 in Berlin.

Studium der Graphik an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg (heute Universität der Künste Berlin).

Originalillustrationen von Josef Hegenbarth zu Rapunzel.

Unveröffentlicht.

Aquarell

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 33.4 ; 33.6

Josef Hegenbarth

Graphiker, Maler und Illustrator

Geboren am 15.06.1884 in Böhmisch Kamnitz, (Österreich-Ungarn), gestorben am 27.07.1962 in Dresden.

Studium an der Kunstakademie Dresden (heute Hochschule für Bildende Künste Dresden).

Originalillustrationen von Regine Heinecke aus: Das tapfere Schneiderlein.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Bleistift, Buntstift, Aquarell

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Regine Heinecke

Graphikerin, Malerin und Illustratorin

Geboren am 20.08.1936 in Zwickau, gestorben am 07.11.2019 in Bobenneukirchen.

Ausbildung als Lithographin und Offsetretuscheurin. Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig.

Lebt in Bobenneukirchen (Sachsen).

Originalillustration von Karl-Georg Hirsch aus: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1982.

Tempera.

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Karl-Georg Hirsch

Graphiker und Holzstecher

Geboren am 13.05.1938 in Breslau,

Ausbildung zum Stuckateur. Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.

Lebt in Leipzig.

Originalillustrationen von Günter Hofmann aus: Fundevogel.

Berlin: Buchverlag Der Morgen, 1990.

Ölminiaturen auf Spanschachteln

Leihgabe von Erika Hofmann

Günter Hofmann

Maler, Graphiker und Illustrator

Geboren am 06.02.1944 in Hainichen, gestorben am 26.08.2008 in Hainichen.

Nach Studium an der TU Karl-Marx-Stadt, Lehre zum Chemigraf.

Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Entwürfe von Erika Klein zu Schneeweißchen und Rosenrot.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1967.

Gouache

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Erika Klein

Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 04.02.1935 in Berlin, gestorben im Dezember 2003 in Rießen bei Eisenhüttenstadt,

Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Originalillustrationen von Werner Klemke aus: Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1962.

Schabkarton

Leihgabe des Klingspor-Museums Offenbach

Werner Klemke

Graphiker und Illustrator

Geboren am 12.03.1917 in Weißensee bei Berlin, gestorben am 26.08.1994 in Berlin-Weißensee.

Nach Ausbildung zum Zeichenlehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Frankfurt (Oder) Arbeit als Trickfilmzeichner, Professor an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Originalillustrationen von Gerhard Lahr aus: Aschenputtel.

Niederwiesa: Nitzsche, 1987.

Aquarell, Gouache, Graphitstift, Deckweiß

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Gerhard Lahr

Maler, Graphiker und Illustrator

Geboren am 11.01.1938 in Reichenberg / Vogtland, gestorben am 23.11.2012 in Berlin.

Lehre als Gebrauchswerber. Studium der Gebrauchsgraphik an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg (heute Kunst- und Handwerkerschule Magdeburg).

Lebt in Berlin.

Holzschnitte von Sibylle Leifer aus: Die Bremer Stadtmusikanten.

Berlin: Wolbern-Verlagsgesellschaft, 2005.

Handabzüge der Künstlerin

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Sibylle Leifer

Malerin, Graphikerin und Fotografin

Geboren am 19.06.1943 in Krakau,

Fotografenlehre. Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Lebt in Dresden und Sanz bei Groß Kiesow (Vorpommern).

Originalillustration von Harald Metzkes aus: Rumpelstilzchen.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1970.

Gouache, Deckweiß

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 45.1.6

Harald Metzkes

Bildhauer, Maler, Graphiker und Illustrator

Geboren am 23.02.1929 in Bautzen,

Lehre zum Steinmetz. Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Meisterschüler an der Akademie der Künste in Berlin.

Lebt in Altlandsberg bei Berlin.

Originalillustrationen von Ingeborg Meyer-Rey aus: Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Aquarellierte Federzeichnung

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 22.26.1 ; 22.26.2

Ingeborg Meyer-Rey

Illustratorin

Geboren am 14.12.1920 in Berlin, gestorben am 04.04.2001 in Berlin.

Studium der Illustration und Wandmalerei an der Hochschule für Bildende Künste Berlin (heute Universität der Künste Berlin).

Originalillustrationen von Jutta Mirtschin zu Von dem Tode des Hühnchens.

Unveröffentlicht.

Feder, Aquarell, Deckfarben auf getöntem und strukturiertem Papier

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Jutta Mirtschin

Malerin, Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 08.07.1949 in Chemnitz,

Ausbildung zur Akzidenzsetzerin im Druckhaus Leipzig, daneben Besuch der Abendakademie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Ruth Mossner aus: Irische Elfenmärchen.

Berlin: Rütten & Loening, 1985.

Öl

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Ruth Mossner

Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 28.02.1947 in Berlin-Charlottenburg,

Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Dieter Müller aus: Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!

Berlin: Kinderbuchverlag, 1984.

Kreidestift, Pastellkreide, Feder

Leihgabe von Brigitte Müller

Dieter Müller

Maler und Graphiker

Geboren am 03.06.1938 in Berlin, gestorben am 18.05.2010 in Berlin.

Ausbildung zum Modezeichner. Studium an der Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe Berlin-Friedenau und an der Fachschule für Werbung und Gestaltung, Berlin.

Originalillustrationen von Bernhard Nast zu Brüderchen und Schwesterchen. Aus: Märchen.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1973.

Gouache, Tusche, Deckweiß

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Bernhard Nast

Graphiker und Illustrator

Geboren am 10.04.1924 in Berlin, gestorben am 03.06.2001 in Berlin.

Besuch der Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe in Berlin-Friedenau.

Originalillustrationen von Johannes Niedlich aus: Der goldene Schlüssel.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Aquarellierte Tuschezeichnung mit Rapidograph

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Johannes Niedlich

Graphiker und Illustrator

Geboren am 04.03.1949 in Lunow an der Oder, gestorben am 24.04.2014 in Altlandsberg.

Ausbildung zum Bindemittelfacharbeiter. Studium der Chemie und der Theologie.

Lebt in Altlandsberg bei Berlin.

Originalillustrationen von Gerhard Rappus aus: Der Froschkönig.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Federaquarell

Leihgabe von Elke Rappus-Weidemann

Gerhard Rappus

Maler, Graphiker und Illustrator

Geboren am 22.06.1934 in Berlin, gestorben am 29.01.2009 in Berlin.

Ausbildung zum Gebrauchswerber und Gebrauchsgraphiker.

Originalillustration von Gisela Röder aus: Frau Holle.

Originalillustration von Gisela Röder aus: Frau Holle.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1988.

Kaseinfarbe.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 90.8.8

Gisela Röder

Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 05.03.1936 in Schwerin, gestorben am 24.08.2016 in Berlin.

Studium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Regine Röder aus: Strohhalm, Kohle und Bohne.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.

Öl auf Karton

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Regine Röder-Ensikat

Autorin, Malerin und Illustratorin

Geboren am 19.04.1942 in Aschersleben, gestorben am 02.01.2019 in Berlin.

Studium der Werbeökonomie an der Fachhochschule für Angewandte Kunst in Berlin mit dem Abschluss Werbedesignerin.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Eva Johanna Rubin zu Hänsel und Gretel und Der gestiefelte Kater. Aus: Der gestiefelte Kater und andere Märchen der Brüder Grimm.

Oberursel: Neuer Finken-Verlag, 1990.

Aquarellierte Federzeichnung

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Eva Johanna Rubin

Illustratorin

Geboren am 22.04.1925 in Berlin, gestorben am 26.11.2001 in Berlin.

Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg (heute Universität der Künste Berlin).

Originalillustrationen von Rainer Sacher aus: Der süße Brei.

Berlin: Altberliner Verlag, 1984.

Aquarellierte Federzeichnung

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Rainer Sacher

Graphiker und Illustrator

Geboren am 27.08.1939 in Berlin, gestorben am 02.08.2019 in Leipzig.

Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Leipzig.

Originalillustrationen von Brigitte Schleusing aus: Dornröschen.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Aquarell

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signaturen: 135.1.11 ; 135.1.22

Brigitte Schleusing

Autorin und Illustratorin

Geboren am 04.05.1937 in Waren (Müritz),

Studium der Graphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Berlin.

Originalillustrationen von Hannelore Teutsch zu Märchenlegespiel: Erkennen, Vergleichen, Zuordnen. Legespiel für Kinder ab 3 Jahre.

Leipzig: Famos, 1985.

Feder, Aquarell

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Hannelore Teutsch

Malerin, Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 04.06.1942 in Berlin,

Ausbildung zur Gebrauchswerberin. Studium der Gebrauchsgrafik an der Fachschule für Angewandte Kunst in Berlin-Schöneweide.

Lebt in Zepernick bei Berlin.

Originalillustration von Sabine Wilharm aus: Vom Fischer und seiner Frau.

Berlin: Aufbau-Verlag, 2010.

Buntstift, Acryl

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Sabine Wilharm

Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 04.12.1954 in Hamburg,

Studium an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg.

Lebt in Quickborn.

Originalillustrationen von Wolfgang Würfel aus: Der alte Sultan.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.

Aquarell.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 6.32.1 ; 6.32.2 ; 6.32.3 ; 6.32.4

Wolfgang Würfel

Maler, Graphiker und Illustrator

Geboren am 31.03.1932 in Leipzig, gestorben am 26.01.2025 in Berlin.

Lehrausbildung im Malerhandwerk. Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Glienicke/Nordbahn bei Berlin.

Druck von Judith Zaugg zu Hänsel und Gretel. Aus: Die illustrierten Märchen der Brüder Grimm.

Berlin: dgv – Die Gestalten Verlag, 2003.

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung

Signatur: 140.1.1

Judith Zaugg

Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 30.11.1970 in Bern,

Vorkurs & Fachklasse Grafik an der Schule für Gestaltung Bern.

Lebt in Bern.

Originalillustrationen von Franz Zauleck aus: Die Hochzeit der Frau Füchsin.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1990.

Aquarellierte Federzeichnung

Leihgabe aus dem Besitz des Künstlers

Franz Zauleck

Bühnenbildner, Autor, Graphiker und Illustrator

Geboren am 03.06.1950 in Berlin,

Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Berlin und Mecklenburg.

Originalillustrationen von Gertrud Zucker aus: Der alte Großvater und der Enkel.

Berlin: Kinderbuchverlag, 1987.

Schabkarton

Leihgabe aus dem Besitz der Künstlerin

Gertrud Zucker

Graphikerin und Illustratorin

Geboren am 03.01.1936 in Berlin-Weißensee,

Studium der Grafik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Lebt in Bad Saarow.

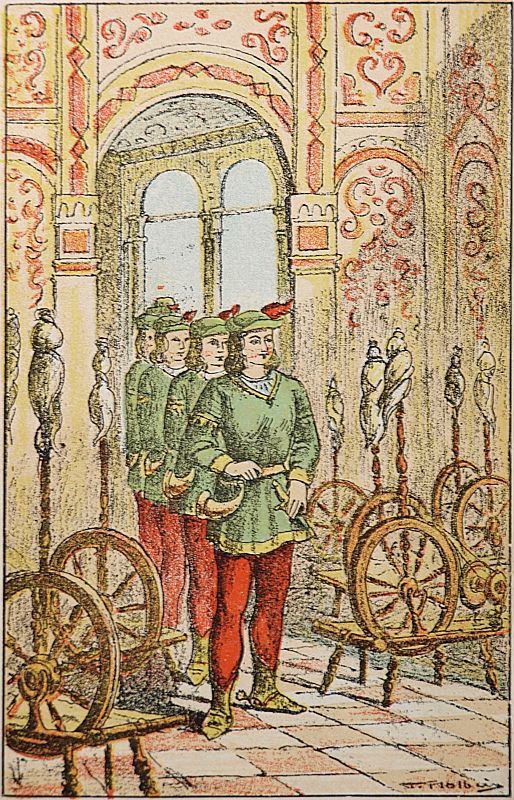

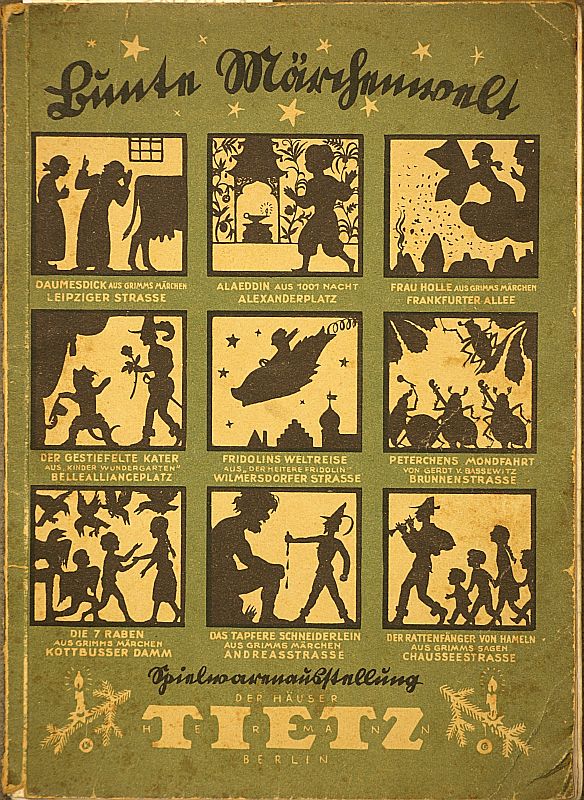

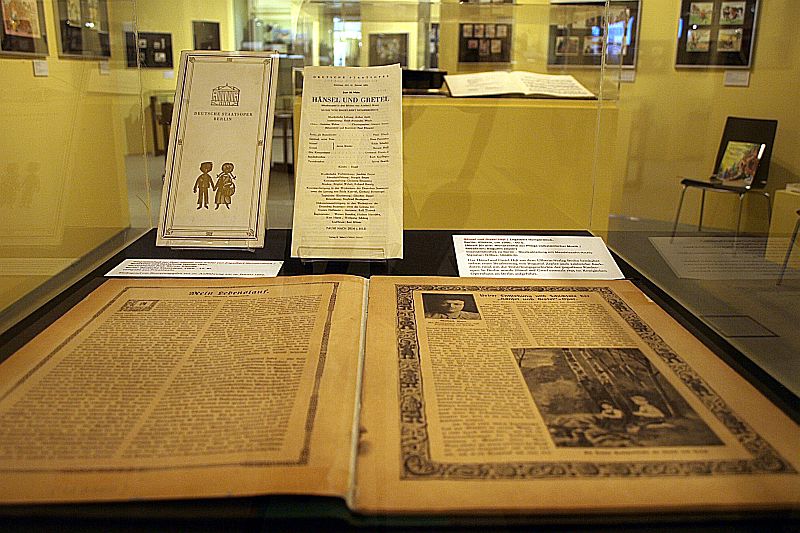

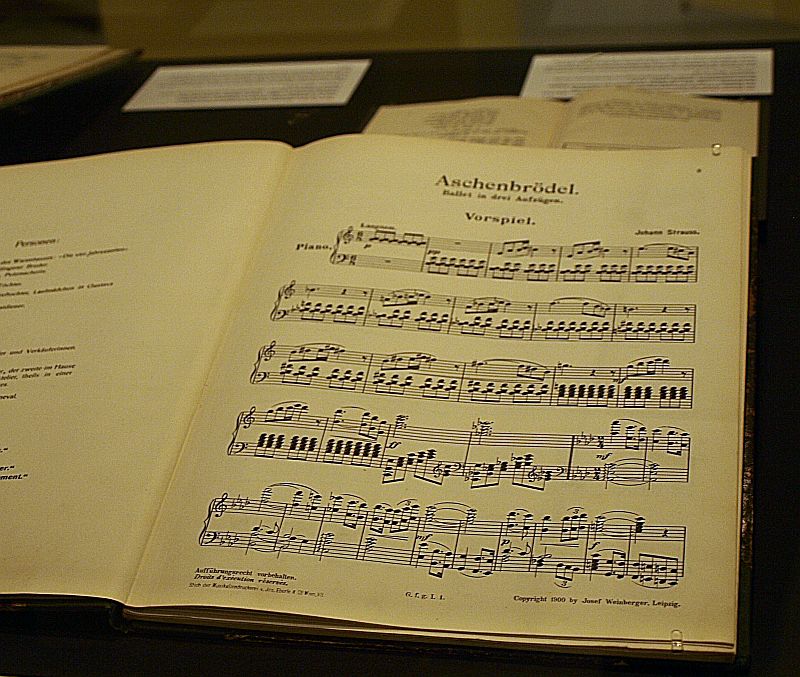

Die Popularität der Märchen spiegelt sich auch in zahlreichen Bühnenbearbeitungen und Vertonungen nach Vorlagen der Kinder- und Hausmärchen. In Berlin erschienen Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten dramatisierten Fassungen. Der Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor Carl August Görner verfasste (neben zahlreichen anderen Theaterstücken) 30 Märchenadaptionen, von denen sieben auf Märchentexten der Brüder Grimm basieren. 1854 fand mit Görners Stück Die drei Haulemännerchen, einer Bearbeitung von Die drei Männlein im Walde, im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater eine der ersten Aufführungen eines dramatisierten Grimm’schen Märchens in Berlin statt. Besonders nachgefragt waren solche Märcheninszenierungen in der Weihnachtszeit, deshalb legten viele Theater die Premierentermine ihrer Märchenstücke in den Monat Dezember. Damit wurde die Tradition der „Weihnachtsmärchen“ begründet, die vorrangig der Unterhaltung dienten und mehr durch opulente Ausstattung und Bühnentechnik überzeugten als durch literarische Qualität. Die Wegbereiter eines proletarischen Kindertheaters in der Weimarer Republik, zu denen u.a. Edwin Hoernle und Walter Benjamin gehörten, hatten dagegen kaum Interesse an Märchenstoffen. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert gehörte die Rotkäppchen-Bearbeitung des russischen Schriftstellers Jewgenij Schwarz zu den Erfolgsstücken der Berliner Bühnen. Diese Version wurde sowohl im Berliner Kindertheater in Westberlin als auch im Ostberliner Theater der Freundschaft und an der Volksbühne gespielt. Eine Puppenspielfassung des Stücks wurde an mehreren Puppentheatern aufgeführt.