Einige Pantomimen lesen sich wie lange Regieanweisungen oder Prosastücke (z. B. Max Mell, Die Tänzerin und die Marionette 1907).

Literarische Pantomime

Wie kann das, was sich traditionell dadurch auszeichnet, dass es wortlos und in Bewegung ist, schriftlich dargestellt und fixiert werden?

Das ist die Ausgangsfrage bei der Auseinandersetzung mit der literarischen Pantomime.

Und die Komplexität zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die Verschriftlichung von Pantomimen äußerst vielfältige Formen und Gattungen annimmt:

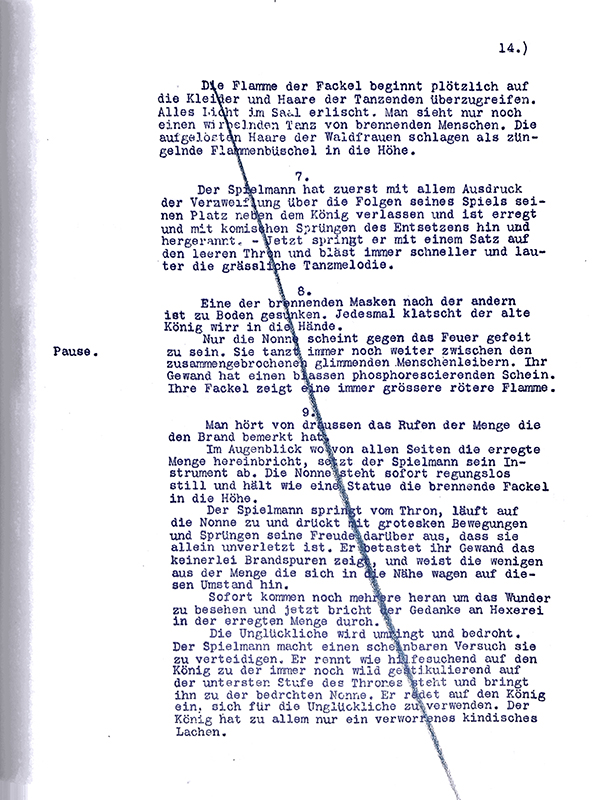

Andere sind wie kurze Dramen, deren Dialoge stumm bzw. gestisch geführt werden (z. B. Arthur Schnitzler, Der Schleier der Pierrette 1910).

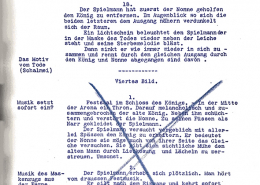

Manchmal handelt es sich bei den Texten um Libretti und Partituren (z. B. Franz Salmhofer und Béla Balázs, Die Schatten 1924), die wiederum bisweilen mit stichwortartigen Anmerkungen und Skizzen für die Darstellung auf der Bühne versehen sind (z. B. Cyrill Kistler, Im Honigmond 1900).

Wieder andere Pantomimen sind Konglomerate an Anweisungen, Notationen und Zeichnungen (z. B. Grete Wiesenthal und Clemens von Franckenstein, Die Biene 1917) oder sind mit Aquarellen bebildert (z. B. Louisemarie Schönborn, Jussun der Holzkopf 1921).

In dieser Hinsicht sind die Texte der Pantomime äußerst hybride [1] und die formale Bestimmung einer literarischen Pantomime nicht unmittelbar gegeben.

Bibliografische Angaben

Mell, Max. „Die Tänzerin Und Die Marionette: Pantomime.“ Literarische Pantomimen, 2012, p. 162. StabiKat

Dohnányi, Ernst von, und Arthur Schnitzler. Der Schleier Der Pierrette: Pantomime in Drei Bildern. [Textbuch], [Regiebuch], den Bühnen gegenüber als Ms. gedr. Doblinger, 1910. StabiKat

Kistler, Cyrill, und Bruno Ellwanger. Honigmond: Ein Parodistisch Pantomimisches Bühnenidyll Mit Gesang in Einem Aufzug ; Op. 112. Textbuch mit Einführung in die Musik. Theaterverl, 1905. StabiKat

Franckenstein, Clemens von, et al. Die Biene: Eine Pantomime in Zehn Bildern : Op. 37. Vollständiger Klavierauszug. Drei-Masken-Verlag, 1916. StabiKat

Schönborn, Louisemarie, et al. Jussun Der Holzkopf: Pantomimen Und Fabeln. Privatdruck. Mandruck A.G, 1921. StabiKat

Pantomime als literarische Gattung

Die Geschichte der westlichen Pantomime ist mindestens ebenso alt wie die des Theaters, die der literarischen Pantomime ist hingegen vergleichsweise jung.

Diese Differenz ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Texte von Pantomimen oft nicht überliefert sind, was wiederum damit zusammenhängt, dass sie nicht als literarische oder poetische Texte gelesen wurden und ihnen folglich jenseits der aufführenden Kunst kein Wert zugeschrieben wurde. [2]

Die erste Studie zur Pantomime als literarischer Gattung hat Hartmut Vollmer 2011 vorgelegt, indem er zeigt, dass die Anweisungstexte über ihre Funktion hinaus auch poetische Texte sind, die die Imagination der Lesenden anregen sollen. [3] Eine literarische Pantomime zeichnet sich also vor allem durch die durch den Text hervorgerufene Visualisierung des Stoffes aus.

Bibliografische Angaben

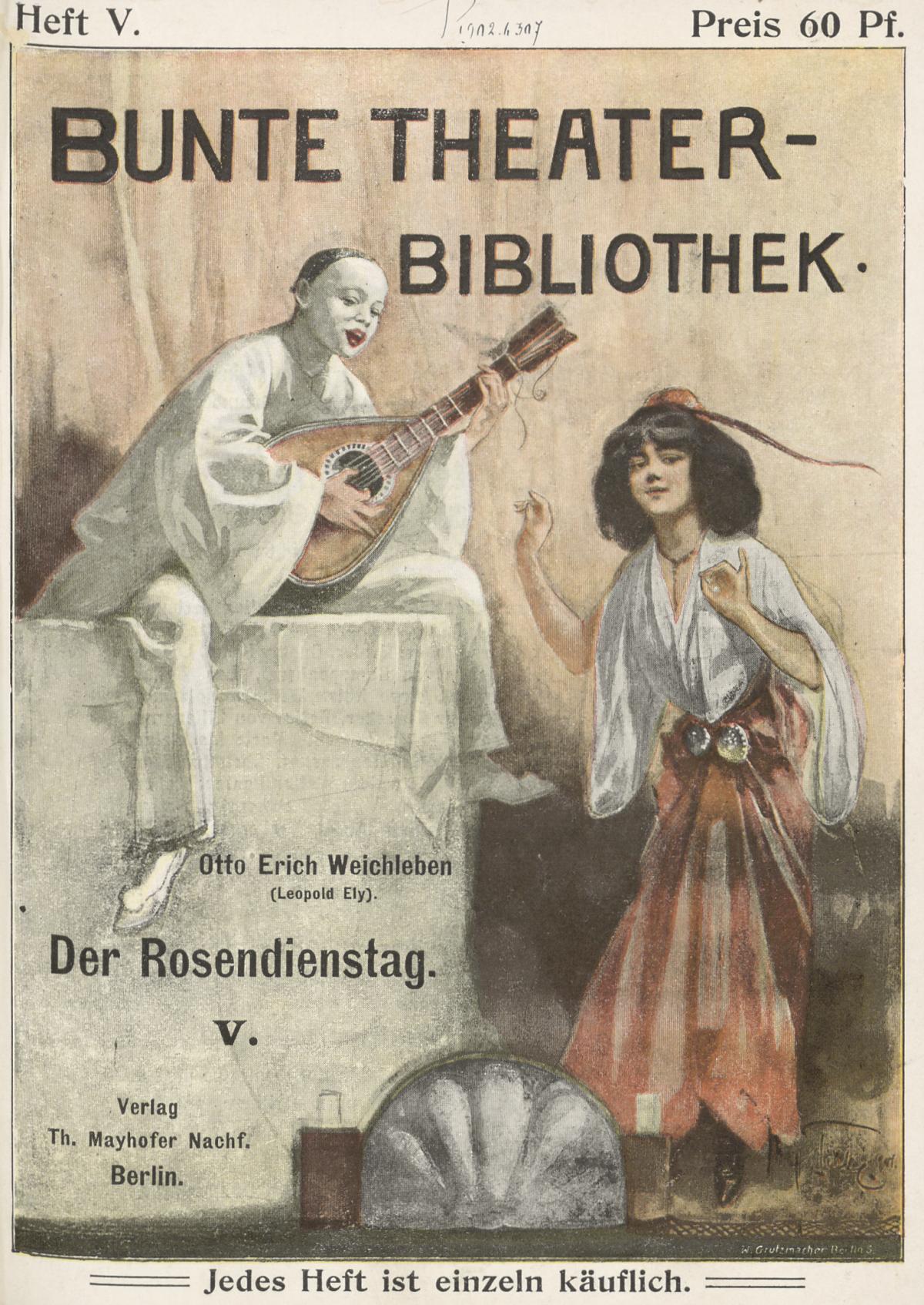

Bild oberer Rand: Ely, Leopold, und Leo Fall. Rosendienstag: Eine Feldwebel-Tragödie in Einem Akt. Berlin: Verlag von Th. Mayhofer Nachf, 1902. Bunte Theater-Bibliothek V. Public Domain Mark 1.0

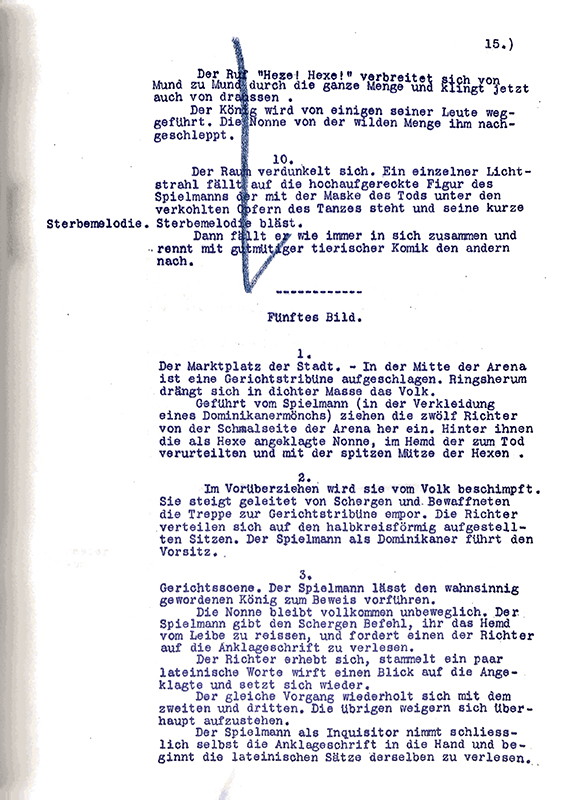

Bild Mitte: Hoffmann, E. T. A., und Josef Max. Prinzessin Brambilla: Ein Capriccio Nach Jakob Callot ; Mit 8 Kupfern Nach Callotschen Originalbättern. [Erste Ausgabe]. Max, 1821. Public Domain Mark 1.0

Gattungsbestimmung

Der Dynamik der wissenschaftlichen Gattungsbestimmung zufolge ist damit das Feld der literarischen Pantomime begrenzt. Stattdessen wird hier der Begriff „Texte der Pantomime“ verwendet, um die Vielfältigkeit der hybriden Gattung zu adressieren. Mit ihm lässt sich unter anderem besonders gut die Schriftbildlichkeit der Texte der Pantomime fassen und es lässt sich zeigen, inwiefern auch Texte selbst, nicht nur deren Aufführung, pantomimisch sein können.

Die Autor:innen

Geschrieben wurden Pantomimen sowohl von kanonischen Autor:innen als auch heute eher unbekannten, von Zirkusmacher:innen, Feulletonist:innen und Künstler:innen. Das Format der Publikation dieser Pantomimen war ebenso vielfältig wie ihre literarische Form und umfasste kurze und längere Darstellungen in Programmheften und ganze Libretti, die neben dem Programm erworben werden konnten. Auch eigenständige Buchpublikationen oder Sammelbände waren üblich, ebenso wie Beiträge in Magazinen und Zeitschriften.

Bunte Theater-Bibliothek

–

Das Überbrettl

Bibliografische Angaben

Kapitelbild: Brennert, Hans. Die Indische Amme: Comödie in Einem Aufzug. Harmonie, 1902. Bunte Theater-Bibliothek IV. Public Domain Mark 1.0

(zum vollständigen Bild)

Bild links: Ely, Leopold, und Leo Fall. Rosendienstag: Eine Feldwebel-Tragödie in Einem Akt. Berlin: Verlag von Th. Mayhofer Nachf, 1902. Bunte Theater-Bibliothek V. Public Domain Mark 1.0

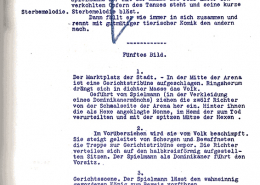

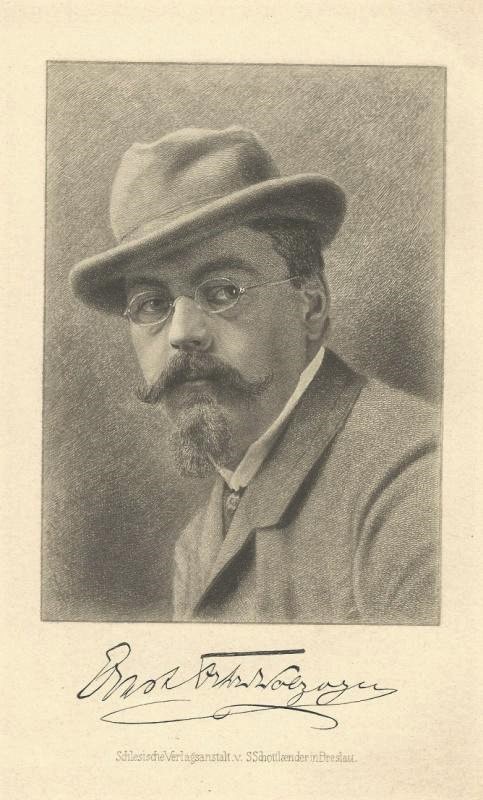

Bild rechts: Ernst Freiherr von Wolzogen. Wikipedia, Public Domain Mark 1.0

Als Ernst von Wohlzogen 1901 das Überbrettl, Berlins erstes literarisches Kabarett gründete, sollten die Darbietungen Werte und Normen auf den Kopf stellen. Da die Pantomime bereits in der Antike den Ruf hatte, wortlos gesellschaftliche Missstände zu kommentieren, durfte sie auf dieser Bühne nicht fehlen. Das Überbrettl veröffentlichte in seiner Bunten Theater-Bibliothek erfolgreiche Texte und das vierte Heft versammelt drei der erfolgreichsten Pantomimen.

Link zum StabiKat

Ernst Freiherr von Wolzogen (1868–1939) war ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Theaterleiter, der vor allem als Herausgeber und Mitbegründer des Satiremagazins Die Fliegenden Blätter bekannt wurde. Wolzogen war außerdem als Theaterleiter und Verfasser von Theaterstücken tätig und prägte die satirische Literatur jener Epoche. Mit dem Roman Der Erzketzer (1910) zeichnete sich allerdings Wolzogens Hinwendung zu völkischen und antisemitischen Auffassungen ab.

Kartoffelkomödie

–

Robertus

Bibliografische Angaben

Kapitelbild und Bild links: Robertus. Das Buch Der Pantomimen, Schattenbilder, Kartoffelkomödien Und Lebenden Rebusse. Verlag von G. Danner, 1907. Public Domain Mark 1.0

Bild rechts: Kartoffelkomödie. Fotos Tamai Jebsen © Krokodiltheater Tecklenburg

Dass die Pantomime nicht nur literarische und kritische Ambitionen hat, zeigt sich unter anderem daran, dass sie gerne auch zum reinen Vergnügen unter anderen belustigenden performativen Künsten zu finden ist. Das zeigt sich zum Beispiel in Robertus‘ Buch der Pantomimen, Schattenbilder, Kartoffelkomödien und lebenden Rebusse, in dem sich neben über 40 kurzen Pantomimen für Amateur:innen auch Ideen für sogenannte Kartoffelkomödien, für die statt Kasperle-Puppen Kartoffeln verwendet werden, in die, wie die Anleitung sagt, ein fingerdickes Loch gebohrt wird, damit man sie, mit Gesichtern verziert und auf die Finger gesteckt, wie Fingerpuppen zum Sprechen bringen kann.

Link zum Digitalisat

Louisemarie Schönborn

–

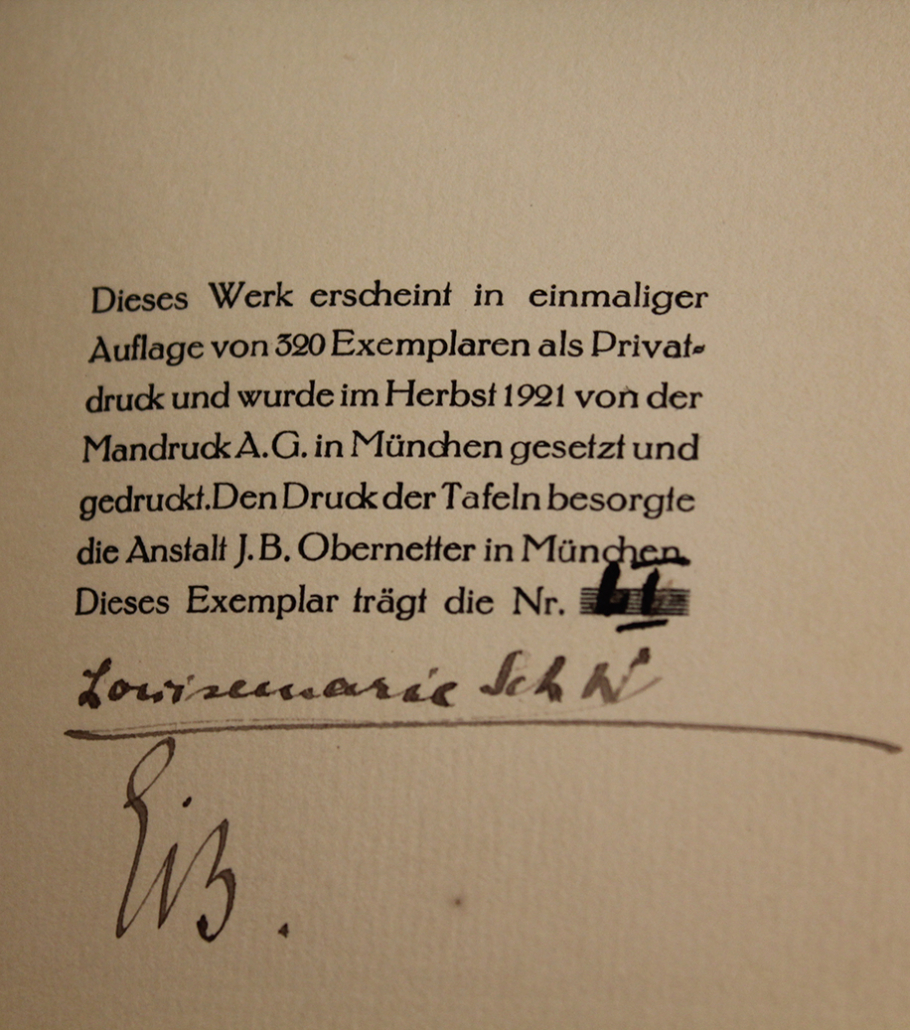

Lo und Der weiße Papagei

In dem Privatdruck Jussun, der Holzkopf aus dem Jahr 1921 veröffentlichte Louisemarie Schönborn u.a. eine Pantomime Der weiße Papagei und ein Minenspiel Lo. Letztere thematisiert das Leben einer Dichterin, die von ihrem Mann gezwungen wird, ihre andere Liebe, die Dichtung, aufzugeben. Das Spiel ist zum einen äußert emanzipatorisch, wenn sich die Protagonistin aus dieser Gewalt befreit, zum anderen sind die Texte von handgemalten Aquarellen von Eleonore aus Bayern kommentiert und machen so das Lesen des pantomimischer Textes zu einem visuellen Erlebnis.

Link zum StabiKat

Bibliografische Angaben

Kapitelbild: Schönborn, Louisemarie, et al. Jussun Der Holzkopf: Pantomimen Und Fabeln. Privatdruck. Mandruck A.G, 1921. (zum vollständigen Bild)

Bild links: Louisemarie Gräfin von Schönborn-Wiesentheid. Wikipedia. CC-BY License 2.5.

Bild rechts: Exemplarangabe aus: Schönborn, Louisemarie, et al. Jussun Der Holzkopf: Pantomimen Und Fabeln. Privatdruck. Mandruck A.G, 1921.

Louisemarie Gräfin von Schönborn-Wiesentheid (1893–1932). Sie war eine deutsche Journalistin, Korrespondentin für den anglo-amerikanischen Press-Service und Schriftstellerin.

Grete Wiesenthal

–

Die Biene

Bibliografische Angaben

Kapitelbild: © (zum vollständigen Bild)

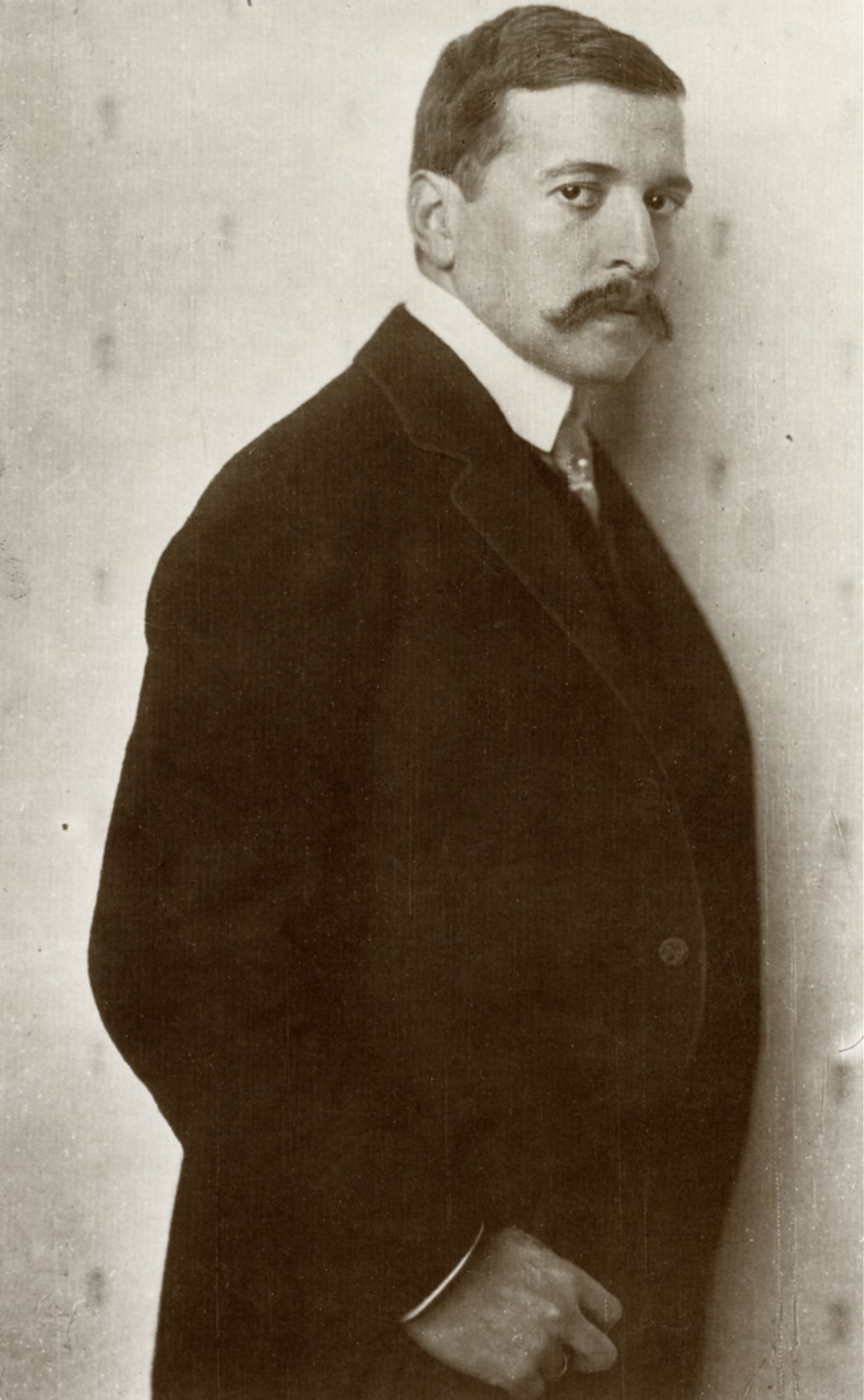

Bild links: Franckenstein, Clemens von, und Grete Wiesenthal. Die Biene: Eine Pantomime in Zehn Bildern Von Grete Wiesenthal ; Op. 37. [Textbuch mit Noten]. Drei Masken-Verl, 1917. Public Domain Mark 1.0

Bild rechts: Grete Wiesenthal, Foto: Moritz Nähr, zwischen 1906 und 1908. Wikipedia. Public Domain Mark 1.0

Visuell ist auch die Ausgabe der Biene von Grete Wiesenthal von 1917. Die Pantomime handelt von einem Gelehrten, der sich in eine Bienenkönigin verliebt und seine Familie verlässt, um ihr in ihre sinnliche Welt zu folgen. Als seine Frau stirbt und ihm das erstarrte Winterleben der Bienen langweilig wird, kehrt er zu seinen Kindern zurück. Eine Reihe von fantastischen Ereignissen lässt die Familie am Ende vereint und die Bienenkönigin tot zurück. Nicht nur die Erzählung und vor allem die Aufführung ist vom Tanz geprägt, sondern die Seiten des Buches sind mit Text, Zeichnungen, Noten und Ornamenten auf eine Weise gestaltet, dass hier unterschiedlichen grafischen Systeme miteinander tanzen.

Link zum StabiKat

Grete Wiesenthal (1894–1971) war eine österreichische Tänzerin, Choreografin und eine der bedeutendsten Vertreterinnen des modernen Tanzes in Europa. Sie war bekannt für ihre innovativen und ausdrucksstarken Choreografien, die klassische und zeitgenössische Elemente verbanden, und prägte die Entwicklung des modernen Tanzes in Österreich maßgeblich. Neben ihrer Bühnenkarriere setzte sie sich auch für die Ausbildung junger Tänzerinnen und Tänzer ein.

Erich Wolfgang Korngold

–

Der Schneemann. Pantomime in 2 Bildern

Bibliografische Angaben

Kapitelbild: Ausschnitt aus: Korngold, Erich Wolfgang. Der Schneemann: Pantomime in Zwei Bildern. Textbuch (Beschreibung der Handlung). Universal-Ed, 1910.

Bild links: Bildnis des Korngold, Erich Wolfgang 1897-1957 in jüngeren Jahren. Aus: ÖNB-digital /Österreichische Nationalbibliothek

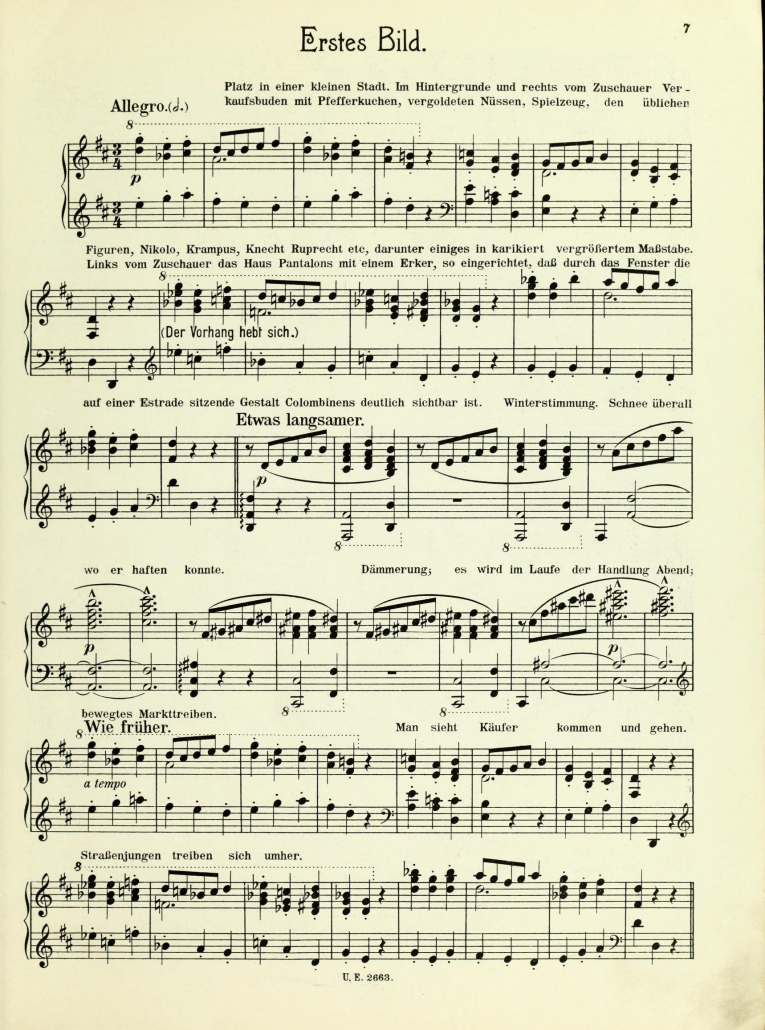

Bild rechts: Korngold, Erich Wolfgang. Der Schneemann: Pantomime in Zwei Bildern. Vollständiger Klavierauszug. Universal-Ed, 1910. S. 7. Aus: Internet Archive

Bei dieser Ausgabe Der Schneemann von Erich Wolfgang Korngold handelt es sich um einen Klavierauszug, deswegen stehen die Noten deutlich im Vordergrund. Da aber die unterschiedlichen sprachlichen Ebenen – die Erzählung, die Anweisungen für die Bühne und die schriftsprachlichen Anmerkungen für die Musik, wie etwa „Moderato“, „Andantino grazioso“, „Gemessen“ – hin und wieder gar nicht so leicht voneinander zu unterscheden sind, tanzt der Blick auf der Seite hin und her, um die richtige Textebene für das weiterlesen zu finden. Ebenso turbulent wie das Lesen der Notation ist die Handlung. Pierrot verkleidet sich als Schneemann, um Colombine, in die er verliebt ist, die aber von ihrem Onkel Pantalon, bewacht wird, ungestört beobachten zu können. Als Pierrot sie dennoch in ihrer Wohnung aufsucht und alle anderen Figuren angesichts eines lebendig gewordenen Schneemanns entweder ohnmächtig werden oder ihn vernichten wollen, durchschaut Colombine die Verkleidung und flieht gemeinsam mit Pierrot.

Link zum StabiKat

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) war ein österreichischer Komponist, Dirigent und Pianist, der als Wunderkind begann und sowohl in der klassischen Musik als auch in der Filmmusik große Erfolge feierte. In den 1930er Jahren emigrierte er in die USA, wo er vor allem für Hollywood-Filme wie Die Abenteuer des Robin Hood berühmt wurde und einen Oscar für seine Filmmusik erhielt.

Karl Vollmoeller

–

Das Mirakel.

Grosse Pantomime in zwei Akten und einem Zwischenspiel

Bibliografische Angaben

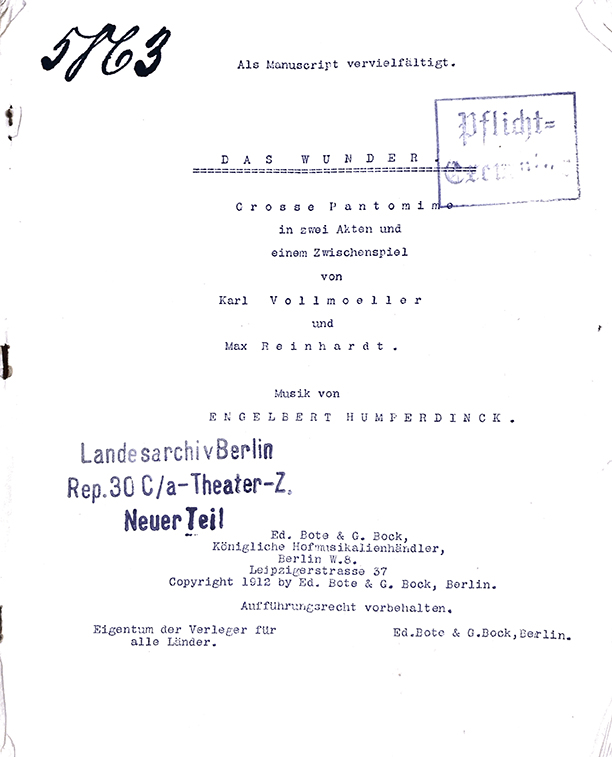

Kapitelbild: Humperdinck, Engelbert, et al. Das Wunder: (The Miracle) : Große Pantomime in Zwei Akten Und Einem Zwischenspiel Von Karl Vollmoeller. Bote & Bock, 1912. Pflichtexemplar. © Landesarchiv Berlin, A Pr. Br. Rep. 030-05-02, Nr. 5863 (zum vollständigen Bild)

Bild links oben: Playwright Dr. Karl Vollmoeller during a visit to the Hollywood Bowl, Los Angeles, 1927. University of California, Los Angeles. Library. Department of Special Collections. CC BY 4.0

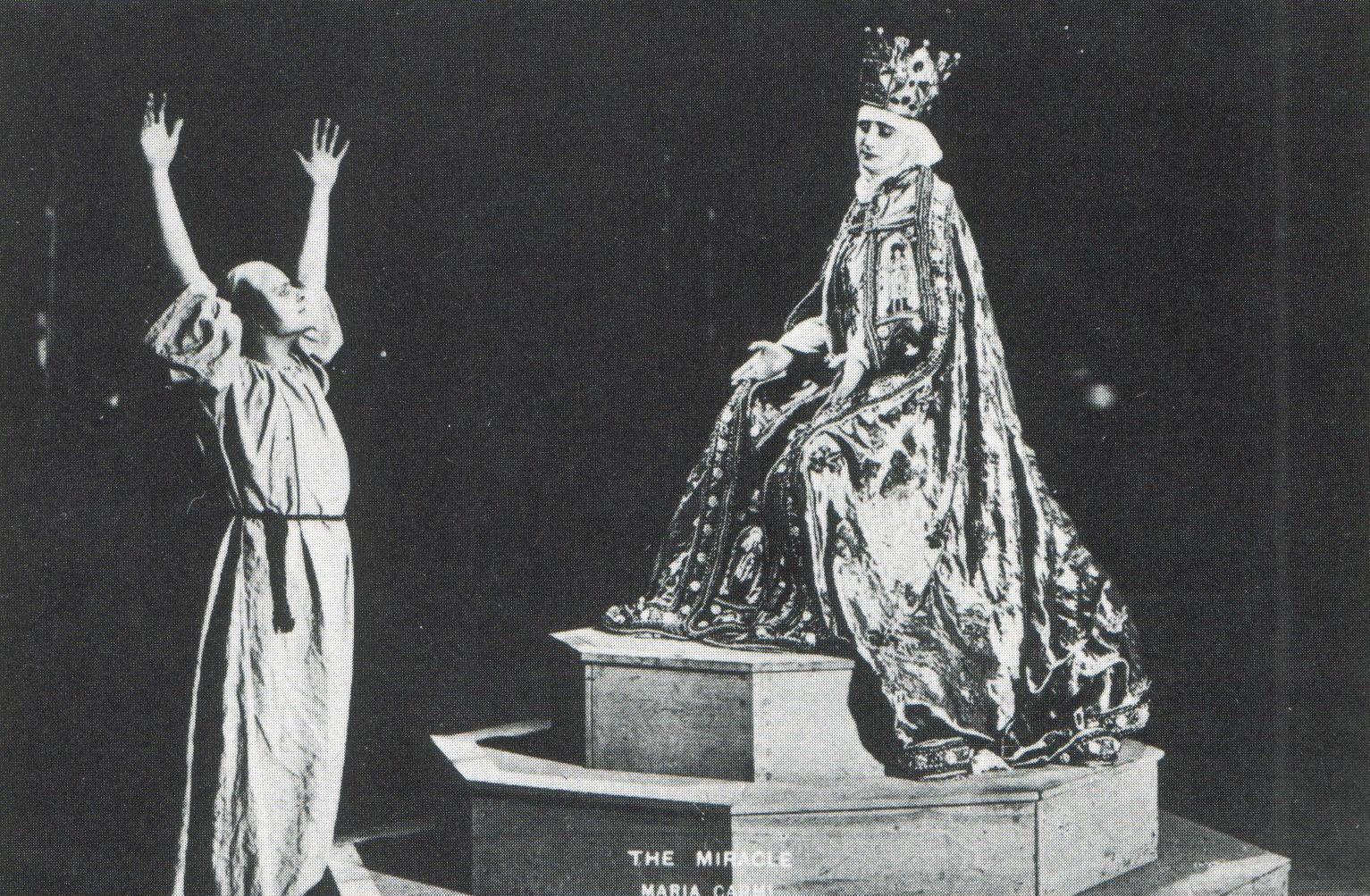

Bild links unten: Das Mirakel, London, Olympia Hall, 1911; Marcel Brom (der Lahme) und Maria Carmi (Madonna). Wikipedia. CC BY-SA 4.0

Bilder rechts: Zensur des Theaterstücks: Das Wunder (The Miracle), grosse Pantomime in 2 Akten und 1 Zwischenspiel von Karl Vollmöller. Musik von Engelbert Humperdink. Regie Max Reinhardt (…), darin: Titelblatt sowie weitere Seiten mit Textstrichen. © Landesarchiv Berlin, A Pr. Br. Rep. 030-05-02, Nr. 5863

Eine der erfolgreichsten Pantomimen um 1900 war zweifelsohne Karl Vollmoellers Das Mirakel, das mit der Musik von Engelbert Humperdinck in der Regie von Max Reinhardt in 17 europäischen und fast ebenso vielen US-amerikanischen Städten zwischen 1911 und 1926 aufgeführt wurde. Sie war ein riesiges Spektakel, obwohl die Handlung ein Marienwunder darstellt, das vor allem ein katholisches Publikum anspricht. Eine Nonne wird dazu verführt, ihr Kloster zu verlassen und wird mit Gewalt, Tod und sexualisierter Gewalt konfrontiert. Als sie beschließt, ins Kloster zurückzukehren, befürchtet sie, abgelehnt zu werden. Doch wie sich herausstellt, hat sie niemand vermisst, da die Marienstatue des Klosters lebendig geworden ist und ihren Platz eingenommen hat. Ein interessanter Fund ist hier ein “Pflichtexemplar”, das bei der damaligen Berliner Theaterpolizei hinterlegt werden musste und Streichungen aufzeigt, von denen nicht sicher ist, von wem sie stammen und warum sie vorgenommen wurden.

Link zum StabiKat

Karl Vollmöller (1878–1948) war ein vielseitiger deutscher Archäologe, Philologe, Lyriker, Dramatiker und Drehbuchautor. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller und Übersetzer engagierte er sich als Unternehmer und war ein Pionier des Stumm- und Tonfilms. Vollmöller war außerdem als Rennfahrer, Flugzeugkonstrukteur und Theaterreformer tätig und hatte einen prägenden Einfluss auf das europäische und amerikanische Theater.

Hugo von Hofmannsthal

–

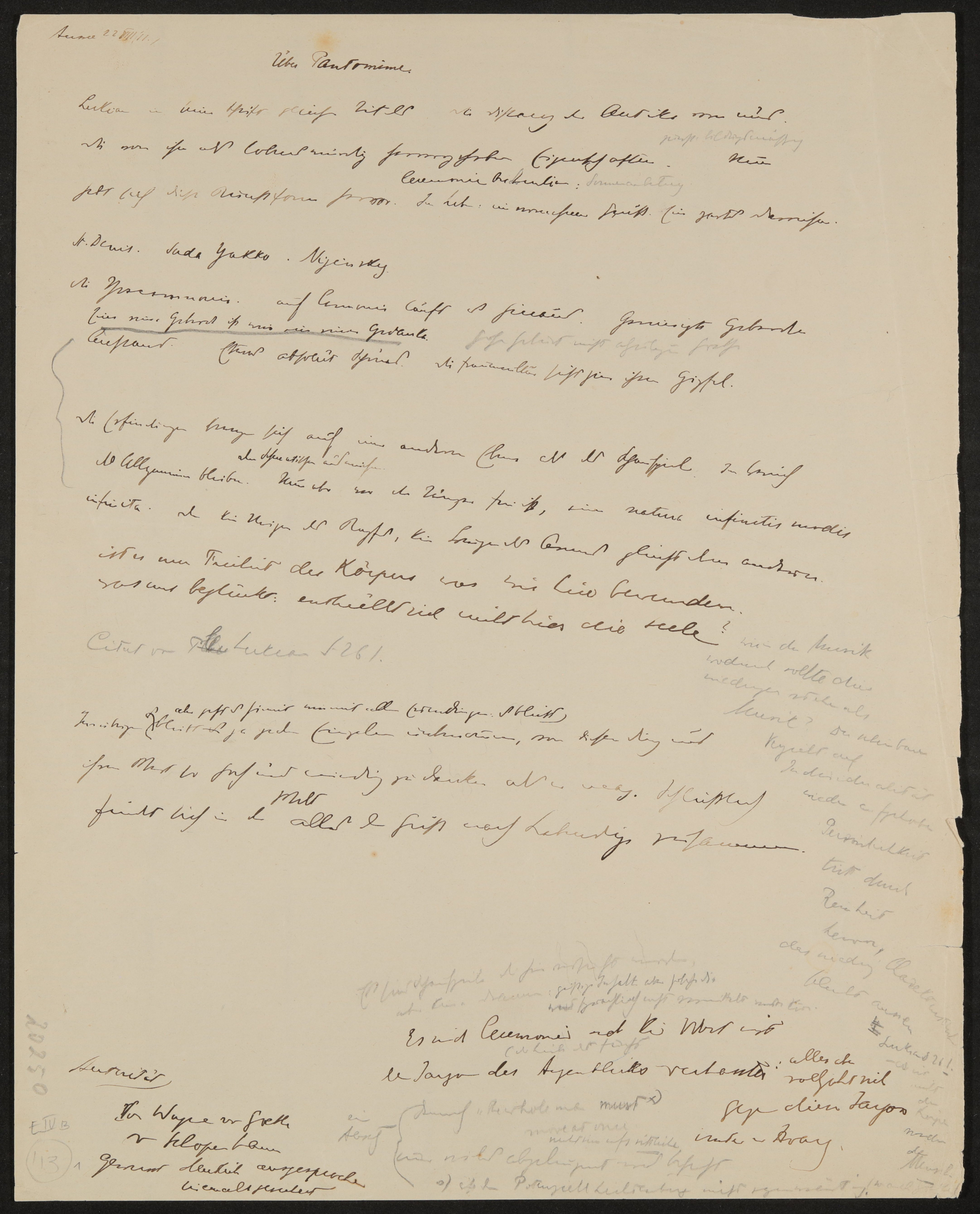

Über die Pantomime

Neben den Texten der Pantomime erschien in der Zeit auch eine beachtliche Anzahl an theoretischen Überlegungen zur Pantomime, wobei diese sich meist mit der Pantomime als Aufführungskunst auseinandersetzen und seltener mit den Texten selbst. Zu diesen Texten gehört etwa Hugo von Hofmannsthals Über die Pantomime, in dem er das Verhältnis von Sprache und pantomimischem Tanz diskutiert und letzterem eine Authentizität und Wahrheit zuspricht, die der Sprache immer verwehrt bleiben muss. Der deutsche Dramaturg, Regisseur und Theaterkritiker Herbert Jhering (1888-1977) war einer der wenigen, der auch die literarische Darstellung der Texte in den Blick nahm. So hat er etwa über Hofmannsthal gesagt, er müsse auf die „metaphysischen Stammeleien“ [4] verzichten und klare Anweisungen schreiben. Unter anderem diese „Stammeleien“ sind es aber, die die Texte auch für Literaturwissenschaftler:innen interessant machen, weil sie etwas über das Verhältnis von Sprache, Wortlosigkeit und den bewegten Körper sagen. Darüber hinaus wandten sich viele frühe filmtheoretische Untersuchungen der Pantomime zu, da sie in ihr eine Kunst gefunden hatten, mit der sich die Spezifik des neuen Mediums Film vergleichen und von der er sich abgrenzen ließ (z.B. Herbert Tannenbaum und Béla Balász).

Link zum Digitalisat

Bibliografische Angaben

Kapitelbild und Bild rechts: Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum. „Hs-20250 / E IVB 113: Reden und Aufsätze: Über die Pantomime“ zuletzt bearbeitet 2023-12-15. https://hessen.museum-digital.de/object/98805

Bild links: Porträt Hugo von Hofmannsthal. 1910 (Nicola Perscheid). Wkipedia Public Domain Mark 1.0

Kapitelbild „Literatur“: Szenenfoto der Pantomime Der Schleier der Pierrette von Arthur Schnitzler, Moskau 1913; Alice Koonen als Pierrette, A. Krecetov als Pierrot. Wikipedia. cc-by SA 4.0 (zum vollständigen Bild)

Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) war ein österreichischer Dichter und Dramatiker, der zu den Hauptvertretern der Wiener Moderne zählte. Besonders bekannt wurde er durch seine Zusammenarbeit mit Richard Strauss, für den er das Libretto zu Der Rosenkavalier schrieb. Hofmannsthal gilt als einer der bedeutendsten Literaten des fin de siècle in Österreich.

Sammlung und Digitalisate

Die Staatsbibliothek besitzt eine Sammlung von ca. 60 Bänden mit Texten der literarischen Pantomime.

Die Pantomimen, die urheberrechtsfrei sind, wurden 2023 digitalisiert.

Weiterführende Literatur zur literarischen Pantomime

Vollmer, Hartmut: Literarische Pantomime. Eine Anthologie stummer Dichtungen. Aisthesis Verlag, 2012.

Meert, Mathias: Intertextualität im dramatischen Werk Richard Beer-Hofmanns. Berlin: Frank & Timme, 2020.

Schroedter, Stephanie: Vom „Affect“ zur „Action“. Quellenstudien zur Poetik der Tanzkunst vom späten Ballet de Cour bis zum frühen Ballet en Action. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004.

Claas Junge: Text in Bewegung. Zu Pantomime, Tanz und Film bei Hugo von Hofmannsthal. Diss. Frankfurt/M., 2006.

Tolksdorf, Nina: Rhetorik und Schriftbildlichkeit literarischer Pantomimen, in: Orbis Litterarum, August 2023. https://doi.org/10.1111/oli.12407

Zur Person

Inhaltliche Erarbeitung:

Nina Tolksdorf (nina.tolksdorf@fu-berlin.de) ist mit dem Projekt „Schreiben des Wortlosen. Die Texte der Pantomime um 1900“ Associate Researcher am Exzellenzcluster EXC 2020: Temporal Communities. Doing Literature in a Global Perspective an der Freien Universität Berlin. Von 2018 bis 2020 war sie hier Postdoktorandin an der Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien, nachdem sie an der Johns Hopkins University in Baltimore ihre Dissertation über das Konzept der Redlichkeit geschrieben hat.

Das Projekt „Schreiben des Wortlosen. Die Texte der Pantomime um 1900“ wird seit 2022 gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung.

Konzeption und Umsetzung:

Ursula Jäcker, Christin Murawski

Fußnoten

[1] Vgl. Meert, Mathias. „Die Pantomime als (Inter)Text. Richard Beer-Hofmanns ‚Das goldene Pferd‘ als metatheatrale Traumwelt“. Germanistische Mitteilungen, Bd. 44, Nr. 2, 2019, S. 131–47. S. 134

[2] Jory, John. „The Pantomime Dancer and His Libretto“. New Directions in Ancient Pantomime, herausgegeben von Edith Hall und Rosie Wyles, Oxford University Press, 2008. www.oxfordscholarship.com, http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199232536.001.0001/acprof-9780199232536.

[3] Vollmoeller, Hartmut. Die literarische Pantomime. Studien zu einer Literaturgattung der Moderne. Bielefeld: Aisthesis, 2011. S. 337

[4] Jhering, Herbert, Grete Wiesenthal. In: Die Schaubühne, Jg. 7, Nr 39, 1911, S. 274–276. S. 274

![Hoffmann, E. T. A., und Josef Max. Prinzessin Brambilla: Ein Capriccio Nach Jakob Callot ; Mit 8 Kupfern Nach Callotschen Originalbättern. [Erste Ausgabe]. Max, 1821. Public Domain Mark 1.0](https://blog.sbb.berlin/wp-content/uploads/Bamberg_Brambilla_csm_Sel_235a_Tafel_IV_03a7a3139f.jpg)

![Franckenstein, Clemens von, und Grete Wiesenthal. Die Biene: Eine Pantomime in Zehn Bildern Von Grete Wiesenthal ; Op. 37. [Textbuch mit Noten]. Drei Masken-Verl, 1917. Public Domain Mark 1.0](https://blog.sbb.berlin/wp-content/uploads/Die_Biene_1917_by_Clemens_von_Franckenstein-1-823x1030.jpg)