VD-Daten als Momentaufnahme

Ein neues Datenpaket für die Forschung

Ein Beitrag von Remigiusz Stachowiak

Wie entwickelte sich die Druckproduktion in der Frühen Neuzeit in Frankfurt an der Oder? Welche Drucker waren dort in bestimmten Zeiträumen aktiv? Wo wurden bereits im 16. Jahrhundert Leichenpredigten gedruckt? Wie viele Ausgaben der Werke des Nürnberger Meistersingers Hans Sachs sind von 1517 bis 1800 bekannt und wie entwickelte sich die Rezeption seiner Werke nach seinem Tod bis 1800?

Um diese und ähnliche Fragen zu beantworten sind umfassende Recherchen in den drei Verzeichnissen der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16., 17. und 18. Jahrhunderts (VD 16, VD 17, VD 18) notwendig. Die drei Datenbanken bilden zusammengenommen eine retrospektive deutsche Nationalbibliografie von 1501 bis 1800 einschließlich der im deutschsprachigen Raum gedruckten Werke in anderen Sprachen.

Umfassende Recherchen werden durch die unterschiedlichen Rechercheumgebungen der drei VD und den fehlenden übergreifenden Zugriff auf die bibliografischen Daten über die Jahrhundertgrenzen hinweg, erschwert. So können die drei VD aktuell nur über den Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) gemeinsam durchsucht werden. Die Recherchemöglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Der Zugriff über eine gemeinsame Schnittstelle für alle VD, der innovative Methoden der Datenanalyse und Datenvisualisierung ermöglichen würde, fehlt bislang. Die Datenpublikation Metadata of the „Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienen Drucke“, die im April 2025 auf Zenodo veröffentlicht wurde, stellt einen ersten Versuch dar, ein alle VD umfassendes Datenset mit detaillierten bibliografischen Informationen zur Verfügung zu stellen und somit eine Lücke zu schließen, zumal umfassende (Meta-)Datenpublikationen aus dem Bereich historischer Kulturdaten nach wie vor selten sind. Die Publikation entstand in Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen im BKM-geförderten Projekt „Mensch.Maschine.Kultur“.

Drei VD – Zwei Datensets

Die Publikation besteht aus zwei Datensets. Das erste Datenset (VD-Bib-Metadata.parquet) enthält die bibliografischen Metadaten zu 750.342 VD-Drucken. Hier werden die bibliografischen Daten der drei VD-Datenbanken zusammengeführt. Im Gegensatz zu anderen Datenpools, die ebenfalls Metadaten von VD-Drucken beinhalten, wie zum Beispiel der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) oder dem Gemeinsamen-Verbünde-Index (GVI) beinhalten die beiden Datensets ausschließlich bibliografische Daten VD-relevanter Drucke. So entstand mit dem ersten Datenset eine Datenpublikation, die die bibliografischen Daten der Drucke aus allen VD-Projekten von 1501 bis 1800 umfasst. Die zweite Datei (VD-Digi-Metadata.parquet) enthält die Daten der VD-Drucke, die bereits digitalisiert wurden. Hier wurden aus den Datenpools des VD 16, VD 17 und VD 18 nur die Titel berücksichtigt, die Links auf Digitalisate beinhalten. Die Datei enthält insgesamt 590.528 Titelaufnahmen mit Verweisen auf die Digitalisate der VD-Drucke. Die Daten wurden aus dem K10plus, der gemeinsamen Datenbank des Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) und der Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG), exportiert und in das Parquet-Format umgewandelt, ein spaltenbasiertes Open-Source-Format, das sich besonders zum effizienten Speichern und Analysieren großer Datenbestände eignet. Eine umfassende Beschreibung der beiden Datensets findet sich im Datasheet zu den beiden publizierten Datensets.

Momentaufnahme der VD

Die VD werden kontinuierlich weitergeführt und um neue Titel, Exemplarnachweise, Digitalisate und weitere Informationen ergänzt. Somit handelt es sich bei der Datenpublikation um eine Momentaufnahme der VD, die nicht aktualisert wird (Stand: Februar 2025).

Welchen konkreten Mehrwert liefert die Datenpublikation gegenüber der Auswertung der einzelnen VD? Die publizierten Datensets erlauben eine umfassende Analyse der VD-Daten im gesamten Zeitraum von 1501 bis 1800, unter anderem die Untersuchung der Druckproduktion in der Referenzregion der VD nach Druckorten, Druckern und im 17. und 18. Jahrhundert auch nach Gattungsbegriffen. Die Daten in Set2 geben gleichzeitig auch den aktuellen Stand der Digitalisierung VD-relevanter Drucke wider.

Einige Beispiele

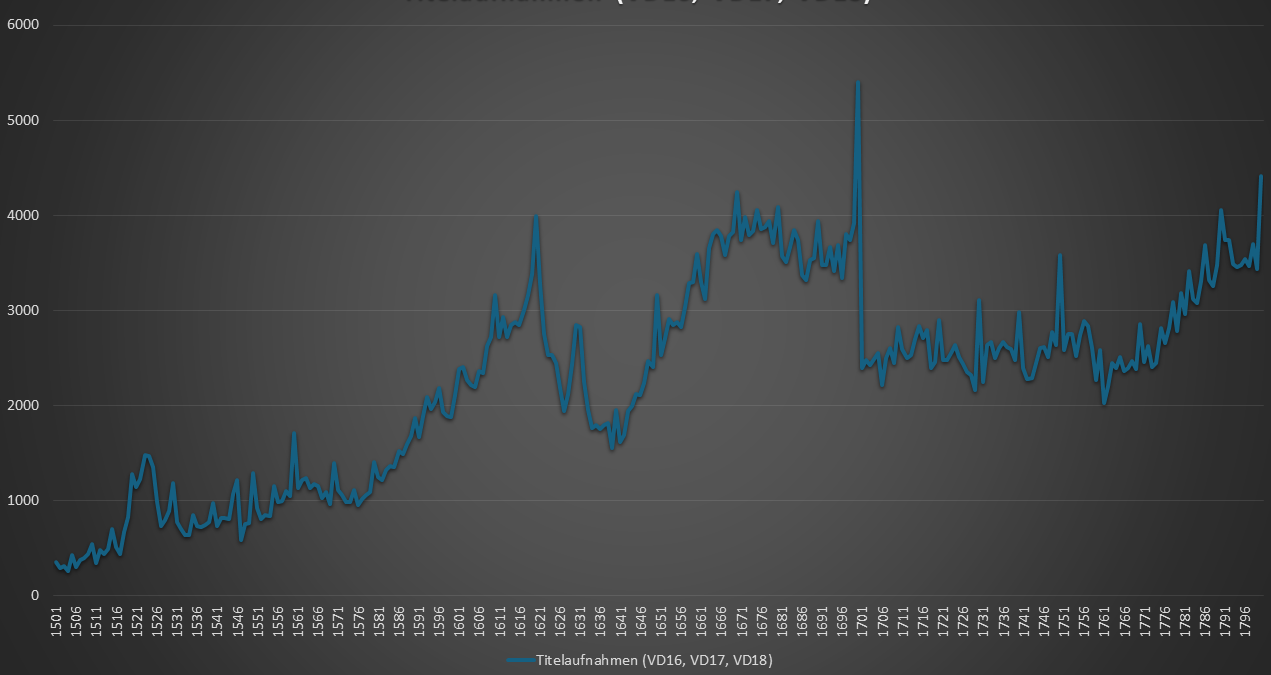

Das Diagramm “Titelaufnahmen (VD 16, VD 17, VD 18)” zeigt die Entwicklung der Druckproduktion im gesamten VD-Zeitraum von 1501 bis 1800 auf der Grundlage der 750.342 Titelaufnahmen in Datenset 1. Das Diagramm verdeutlicht zugleich eine Data Gap im 18. Jahrhundert: So suggeriert die chronologische Auswertung der Titelaufnahmen eine abnehmende Druckproduktion im 18. Jahrhundert. Diese ist jedoch viemehr auf die noch längst nicht abgeschlossenen Arbeiten bei der Erschließung neuer Titel vor allem im VD 18, die im Diagramm eine sinkende Druckproduktion ab 1701 suggerieren. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Daten der VD nicht ohne Einschränkungen vergleichbar sind und es durchaus zu Verzerrungen bei der alle VD-Daten umfassenden Analyse kommen kann. Ferner wird bei Drucken ohne Jahresangabe oft das Jahr 1700 als Schätzwert angegeben, was den Spitzenwert 5.873 für dieses Jahr gegenüber 1699 mit 4.312 erklärt.

Druckorte

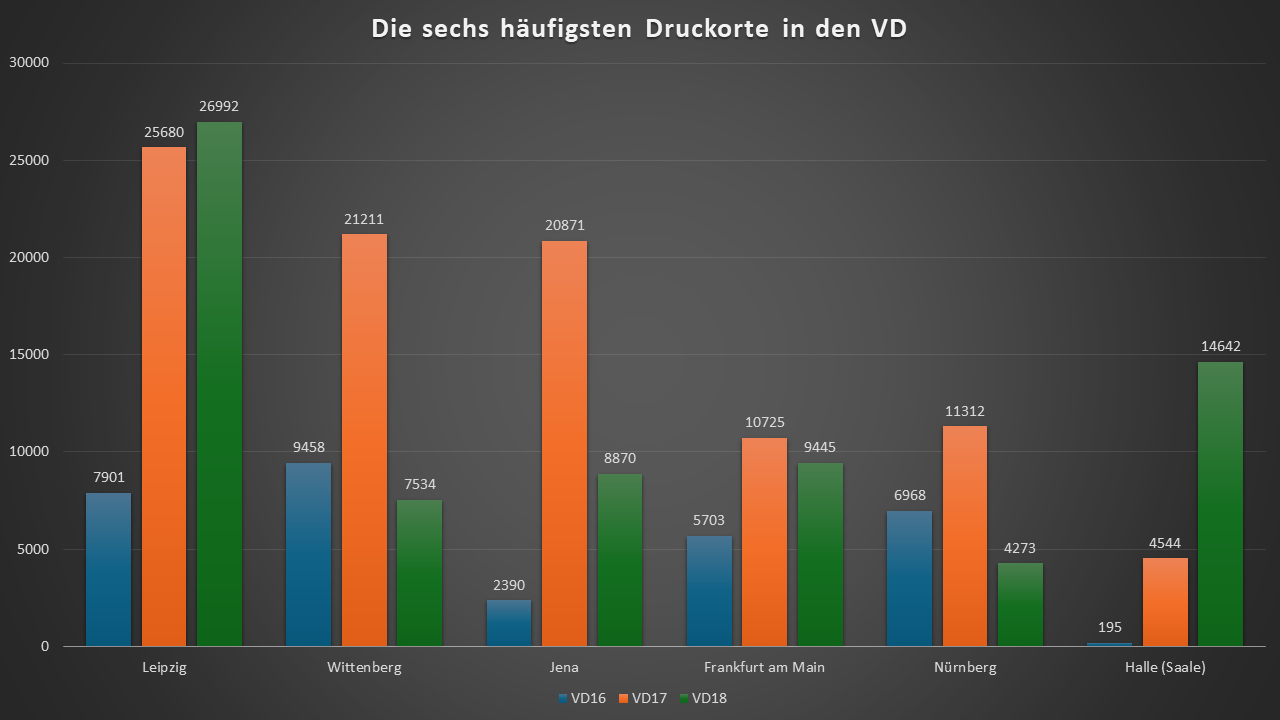

Die Daten ermöglichen dennoch vielfältige Analysen im gesamten VD-Zeitraum, wie zum Beispiel die Entwicklung der Druckproduktion in bestimmten Orten. So wurden in Leipzig, Wittenberg, Jena, Frankfurt (Main), Nürnberg und Halle (Saale) mit rund 198.000 Titeln 26% aller in Datenset 1 enthaltenen Titel gedruckt. Einen Vergleich der Druckproduktion in den genannten Druckorten auf Grundlage des Datensets liefert das folgende Diagramm. Aber auch hier sind Verzerrungen anhand der vorhandenen Daten zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die mangelnde Abdeckung bestimmter Regionen und Druckorte, insbesondere im Südwesten der Referenzregion.

Sprachliche Vielfalt

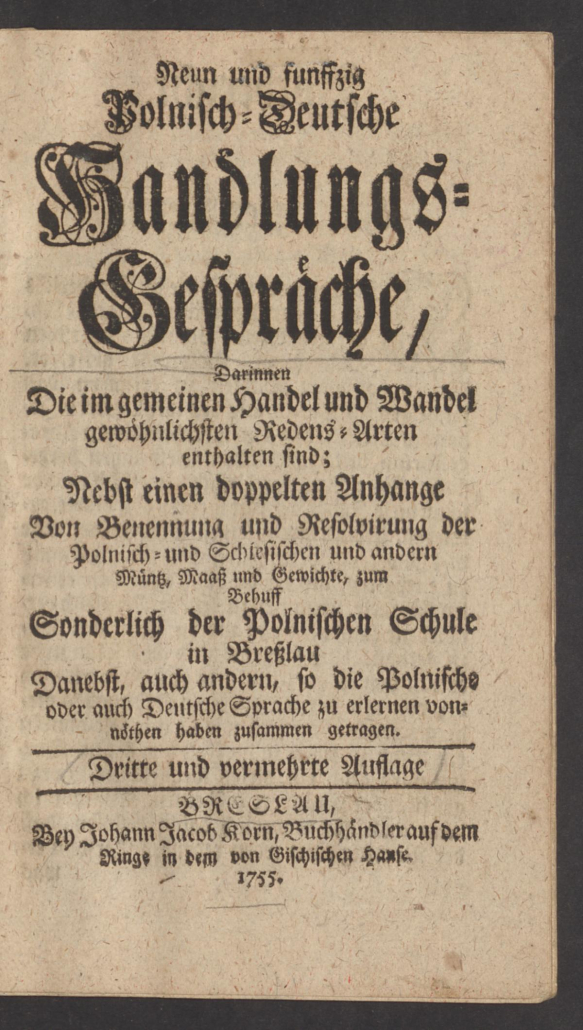

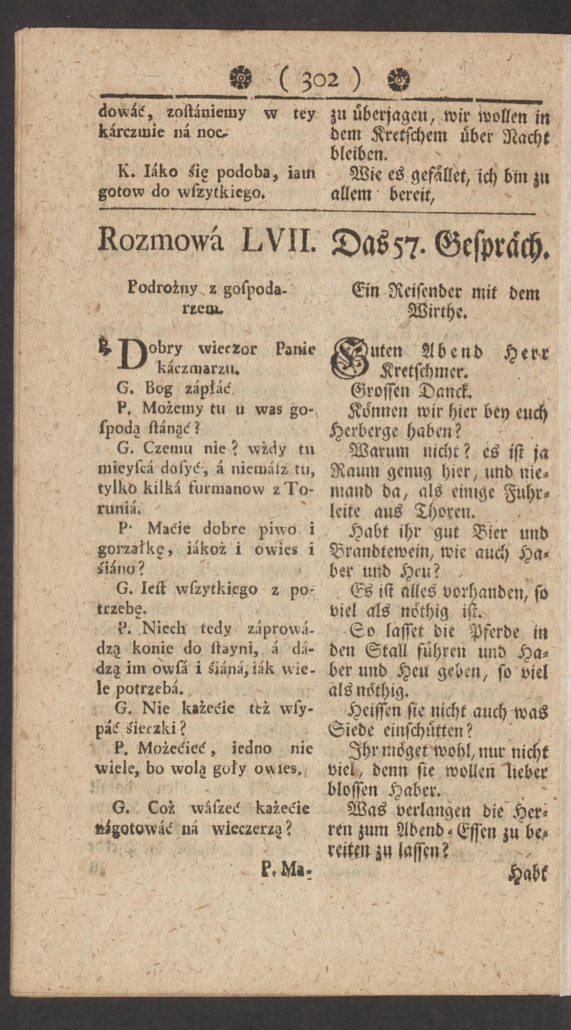

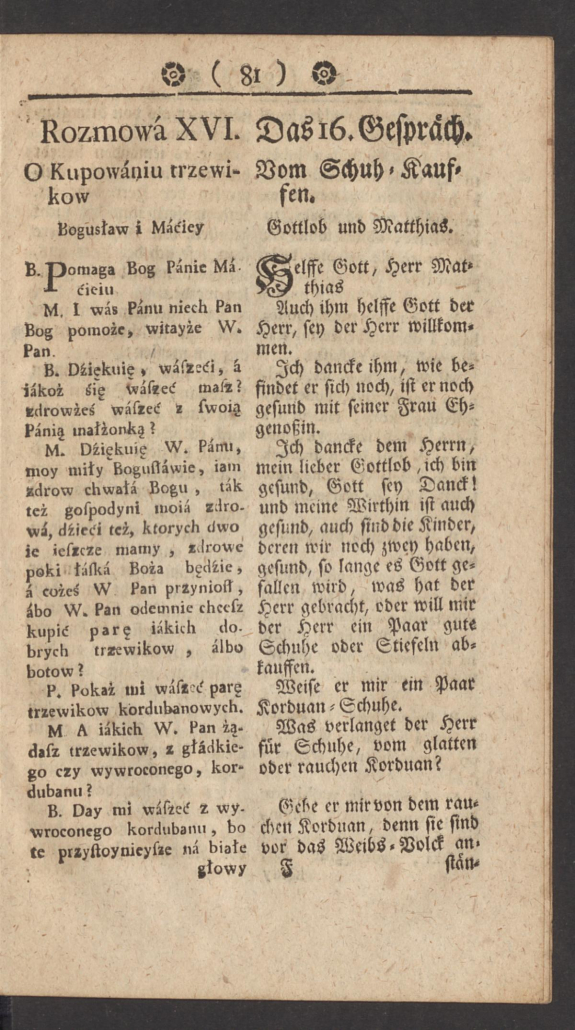

Die VD-Daten liefern auch interessante Einblicke in die sprachliche Vielfalt der Druckproduktion im VD-Raum. Während Deutsch und Latein im gesamten Zeitraum die vorherrschenden Sprachen sind, finden sich in den Daten auch zahlreiche Werke in Französisch, Italienisch und in vielen weiteren Sprachen. Diese Vielfalt spiegelt nicht zuletzt den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch in Mitteleuropa der Frühen Neuzeit wider. Neben den genannten Sprachen finden sich in den VD auch rund 550 polnischsprachige und 245 tschechischsprachige Werke beziehungsweise Drucke in denen die genannten Sprachen auch in Kombinationen mit anderen Sprachen auftreten, wie das Beispiel der Neun und funffzig Polnisch-Deutsche Handlungs-Gespräche aus dem Jahr 1755 zeigt.

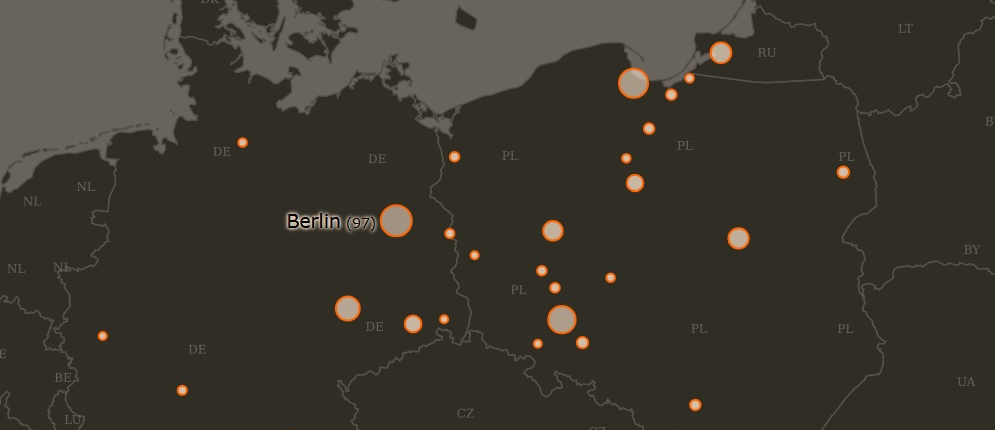

Druckorte polnischsprachiger Werke

Die auf der Grundlage der Daten in Set 1 erstellte Karte der Druckorte polnischsprachiger Werke zeigt, dass Publikationen in polnischer Sprache nicht nur in Grenzregionen mit engen kulturellen und politischen Verbindungen zu Polen gedruckt wurden, sondern teilweise auch in anderen Druckzentren des Reiches. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass viele Druckerzeugnisse insbesondere aus Pommern, Preußen und Schlesien in den VD noch nicht erschlossen sind, so dass gerade hier weitere polnischsprachige Werke in größerer Zahl zu erwarten sind, zumal gerade Breslau, Danzig und Königsberg wichtige Druckzentren für polnischsprachige Literatur waren.

Enge kulturelle Kontakte zwischen Polen und bestimmten Regionen des Reiches lassen sich für konkrete Zeiträume anhand der VD-Daten empirisch nachweisen und visualisieren. Ein Beispiel: Seit der Wahl von August II. von Sachen 1697 zum polnischen König waren die kulturellen Verbindungen zwischen Sachsen und Polen über das Ende des VD-Zeitraums (1800) hinaus sehr eng, was sich auch an der Druckproduktion polnischsprachiger Publikationen im 18. Jahrhundert in Leipzig und Dresden ablesen lässt.

Rezeptionsgeschichte

Um das eingangs genannte Beispiel des Meistersingers Hans Sachs (1494-1576) aufzugreifen, lässt sich anhand der im Datenset 1 enthaltenen Angaben zu Sachs die Rezeption seiner Werke von 1517 bis 1800 nachverfolgen. Während sein Name im 16. Jahrhundert noch in rund 520 Datensätzen genannt wird, enthalten im 17. Jahrhundert nur noch 27 und im 18. Jahrhundert lediglich 9 Datensätze seinen Namen. Somit bestätigen die Daten die Annahme, dass die Werke von Hans Sachs im 17. Jahrhundert zunehmend in Vergessenheit gerieten.

Normdaten

Anhand der in Datenset 1 enthaltenen Normdaten der GND lassen sich auch die Verflechtungen von Hans Sachs untersuchen. Wie das Beispiel zeigt, können die in Datenset 1 enthaltenen Normdaten als Netzwerke visualisiert werden und ermöglichen es, die Daten in größeren Zusammenhängen zu analysieren.

Einen Ausschnitt der Vernetzung von Daten aus dem Datenset liefert die folgende Visualisierung der Normdatenverknüpfungen zu Hans Sachs im GND-Explorer:

Grenzen und Leerstellen

Abschließend sollten noch die Grenzen und Leerstellen bei der Auswertung der publizierten Daten benannt werden. Während das VD 16 und das VD 17 auf eine möglichst vollständige Erfassung der bekannten Exemplare eines Drucks abzielen, wird im VD 18 nur ein bestimmtes Exemplar pro Ausgabe erfasst, so dass die Daten aus dem VD 18 nicht zur Auswertung auf Exemplarebene herangezogen werden können. Daher konnten die Exemplardaten der Drucke aus den VD in der Datenauswahl nicht berücksichtigt werden, da ein Exemplarnachweis auf der Grundlage der VD-Daten über die Jahrhundertgrenzen hinweg (noch) nicht möglich ist. Auch die Untersuchung der vor allem im VD 17 enthaltenen Provenienzdaten wäre anhand der Daten im gesamten Zeitraum nicht sinnvoll. Somit kann die Datenpublikation nicht für exemplarorientierte Analysen herangezogen werden.

Auch die für die Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts vergebenen Gattungsbegriffe zur bibliothekarischen Inhaltserschließung Alter Drucke werden bislang im VD 16 nur sporadisch vergeben, so dass eine umfassende Analyse der Gattungsbegriffe nur von 1601 bis 1800 sinnvoll ist.

Potenziale

Auf der anderen Seite ermöglichen die Daten ‘blinde Flecken’ der VD zu identifizieren und über die Jahrhundertgrenzen hinweg auszuwerten. So können Datenanalysen Hinweise auf unterschiedliche Fehlstellen liefern, um weitere VD-Projekte, unter anderem Datenaugmentierungsprojekte, zu planen und geografische und systematische Lücken zu schließen. Daneben können anhand der publizierten Daten unterschiedliche Distant-Reading-Methoden durchgeführt werden. Jetzt sind Sie dran. Probieren Sie die neue Datenpublikation aus! Weitere Datenpublikationen aus der Stabi und dem Projekt finden Sie auch auf Zenodo.