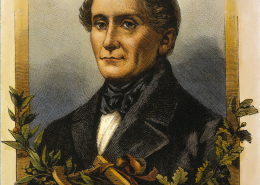

Heinrich von Kleist

Virtuelle Ausstellung zu Leben und Werk

Anlässlich des anstehenden Kleist-Jahres 2027, das an den 250. Geburtstag des deutschen Dichters und Publizisten erinnert, widmet die Staatsbibliothek zu Berlin in Kooperation mit der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft dem Autor eine eigene Ausstellung. Diese dient der interessierten Öffentlichkeit als erste Annäherung an sein Leben, macht das literarische sowie journalistische Werk in Form der digitalisierten Handschriften zugänglich und lädt dazu ein, Kleists Berliner Aufenthalte und persönlichen Netzwerke näher zu erkunden.

Zurzeit befindet sich diese Website noch im Aufbau. Bis zum Jahr 2027 wird sie stetig erweitert und aktualisiert. Sie sind herzlich dazu eingeladen, regelmäßig vorbeizuschauen!

Von Heinrich von Kleist sind insgesamt nur recht wenige Originale erhalten. In der Staatsbibliothek befinden sich unter anderem die Autografe zum Zerbrochnen Krug (Fragment) sowie zur Familie Ghonorez (Schroffenstein). Außerdem werden einige Briefe an seine Zeitgenossen aufbewahrt, zum Beispiel an seinen Verleger Georg Andreas Reimer, an seinen Freund Johann Rühle von Lilienstern und an seine Halbschwester Ulrike von Kleist. Ergänzt wird der Bestand durch vier (teils Miniatur-)Porträts des Dichters.

Lehreinheiten für den Unterricht

Lehrkräfte, deren Schülerinnen und Schüler das Lustspiel Der zerbrochne Krug im Abitur behandeln, sind herzlich dazu eingeladen, auf das Unterrichtsmaterial zuzugreifen, das eigens für diesen Zweck an der Freien Universität Berlin erarbeitet wurde. In einem von Prof. Dr. Anne Fleig und Prof. Dr. Irene Pieper angebotenen Masterseminar haben Studierende des Wintersemesters 2024/25 Lehreinheiten für die Schule entwickelt, die Kleists Stück aus unterschiedlichen Perspektiven und auf verschiedene Leitmotive hin untersuchen.

Biogramm

Heinrich von Kleist war ein deutschsprachiger Autor des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, der sich durch seine verschiedenen Projekte und streitbaren Aktivitäten als Dichter und Publizist, als Kriegsberichterstatter und Zeitungsmacher einen Namen in der literarischen Öffentlichkeit seiner Zeit machen konnte. Sein Suizid im Jahr 1811 mit Henriette Vogel stieß bei seinen Zeitgenossen auf Unverständnis und beeinflusste die Rezeption des Autors nachhaltig. Er begründete langfristig den prominenten ‚Kleist-Mythos‘ des vom Publikum und Vaterland unverstandenen und leidenden Dichters. Aufgrund dessen (und der späten Veröffentlichung seines Werks sowie der Zensur seiner oft als anstößig und provokant empfundenen Texte) geriet das literarische Werk gegenüber der Biografie des Autors lange Zeit ins Hintertreffen. Das frühe Interesse an Kleist galt damit jahrzehntelang eher dem ‚gescheiterten Menschen‘ als dem Schriftsteller.

Das folgende Kapitel bietet einen Überblick über Kleists Biographie, die sich grob in die folgenden Phasen einteilen lässt: Kindheit und Jugend in Frankfurt (Oder) (1777-1792), die Zeit beim preußischen Militär in Potsdam (1792-1799), Studium in Frankfurt (Oder), die Verlobung mit Wilhelmine von Zenge und erste Reisen (1799-1802), literarische Anfänge und weitere Reisen (1802-1804), Ersuch um Anstellung in der preußischen Verwaltung und Königsberger Jahre (1804-1807), französische Gefangenschaft und Dresdener Jahre (1807-1809), politische Publizistik und Kriegsberichterstattung (1809-1810), die letzten Jahre in Berlin und Freitod (1810-1811).

Werke

Kleist literarisches Werk umfasst sehr verschiedene kleine und große Formen von der Anekdote über Gedichte und Erzählungen bis zum Drama. Es sind insgesamt acht Dramen überliefert, Robert Guiskard, Herzog der Normänner (1808) ist nur als Fragment erhalten geblieben. Ihre Grundform bildet die Tragödie, wenngleich einige Stücke auch tragikomische Züge aufweisen.

Drei Dramen wurden zu Kleists Lebzeiten uraufgeführt: Die Familie Schroffenstein (am 9. Januar 1804 in Graz), Der zerbrochne Krug (am 2. März 1808 in Weimar) und Das Käthchen von Heilbronn (am 17. März 1810 in Wien). Im Frühjahr 1811 war Kleist zudem Zeuge einiger dargestellter Szenen der Penthesilea im Berliner Nationaltheater. Aktuell zählen insbesondere Der zerbrochne Krug (1808/1811), Penthesilea (1808), Prinz Friedrich von Homburg (1821) und Kleists Erzählung Michael Kohlhaas (1808) zum deutschen Bühnenrepertoire.

Darüber hinaus liegen acht Erzählungen vor, deren Erstfassungen Kleist zumeist in seiner mit Adam Müller herausgegebenen Literaturzeitschrift Phöbus. Ein Journal für die Kunst (1808) oder seinen Berliner Abendblättern (1810-1811), eine der ersten deutschen Tageszeitungen, veröffentlichte. Kleists früheste Erzählung Jeronimo und Josephe. Eine Scene aus dem Erdbeben zu Chili erschien hingegen 1808 im Morgenblatt für gebildete Stände, seine spätere Erzählung Die Verlobung in St. Domingo wiederum 1811 in Der Freimüthige. Berlinisches Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser. Viele von seinen Prosatexten redigierte Kleist zeitlebens und publizierte sie schließlich in zwei Erzählbänden, die 1810 und 1811 in der Berliner Realschulbuchhandlung erschienen.

Mit seinen ‚moralischen Erzählungen‘ und kurzen Prosatexten zählt Kleist zu den bedeutendsten deutschen Novellisten und gilt als Mitbegründer der modernen Anekdote. Nicht klar von seinem literarischen Werk abzugrenzen sind seine ästhetischen und philosophischen Aufsätze wie Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden (1805/1806), der erst postum 1878 erschien, und Über das Marionettentheater (1810), dessen wissenschaftliche Rezeption erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte. Auch sind zahlreiche Anekdoten, Gedichte, politische Schriften und Epigramme Kleists überliefert, die im Kontext seiner journalistischen und publizistischen Tätigkeit stehen.

Im Wintersemester 2025/26 wird unter der Leitung von Prof. Anne Fleig an der Freien Universität Berlin ein Seminar zu den Werken Kleists angeboten, im Zuge dessen sich die Studierenden im Detail mit der literarischen und journalistischen Arbeit des Autors auseinandersetzen. Ihre Ergebnisse werden an dieser Stelle veröffentlicht und in Zukunft für Sie einsehbar sein!

Orte

Heinrich von Kleists Lebensstationen erstreckten sich auf verschiedene Städte und Länder (darunter Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich). Allerdings hielt er sich selten länger als ein Jahr am gleichen Ort auf. Von existenziellen Krisen geplagt, aus Scheu vor den Reaktionen seines familiären Umfelds in der preußischen Heimat oder im Zuge von kriegerischen Auseinandersetzungen seiner Zeit entschied sich Kleist immer wieder für Standortwechsel. Im Rückblick erscheinen Thun, Königsberg, Dresden und Berlin als wichtigste Wirkungsstätten.

Das Reisen geriet zu Kleists ‚Daseinsform‘, die nicht selten mit neuen Bekanntschaften (Zschokke, Geßner, Wieland, Müller, Buol-Berenberg u.v.m.) und neuen Projekten einherging. Mit Familienmitgliedern und Freunden stand er im Briefwechsel (Ulrike von Kleist, Wilhelmine von Zenge, Ernst von Pfuel, Otto August Rühle von Lilienstern). Überhaupt entdeckte er das Briefeschreiben früh als eine geeignete ‚Publikationsform‘ für sich. Erste fantasievolle Schilderungen, die seiner Verlobten die ländliche Umgebung zwischen Dresden und Würzburg romantisiert darlegten, und einschneidende Erlebnisse wie jene höfische Audienz im Charlottenburger Schloss im Sommer 1804, die Kleist seiner Halbschwester beschrieb, zeugen bereits von seinen literarischen Fähigkeiten als Erzähler.

Aufenthalte in Europa (1777-1811)

10. oder 18. Oktober 1777, Frankfurt (Oder): Geburt und Jugend

Frühjahr 1788, Berlin: preußisch-adlige Erziehung (Privatlehrer, evtl. Französisches Gymnasium)

1. Juni 1792: Aufnahme in das Garde-Regiment in Potsdam

März 1793, Frankfurt a. M.: nach Tod der Mutter im Winterquartier seines Regiments im 1. Koalitionskrieg gegen Frankreich; erster (überlieferter) Brief an die Tante

14. April – 23. Juli 1793: Belagerung von Mainz

14. September 1793: Schlacht bei Pirmasens

28. bis 30. November 1793 und 23. Mai 1794: Schlachten bei Kaiserslautern

12. – 13. Juli 1794: Schlacht bei Trippstadt

Winter 1794: Winterlager in Eschborn im Taunus

15. März 1795, Kassel: Besuch der Gemäldegalerie

März 1795, Osnabrück: Garderegiment (über Kassel) gen Norden verlegt; am 5. April schließen Frankreich und Preußen Frieden

Mai/Juni 1795: Rückkehr nach Potsdam

Sommer 1796: Reise nach Rügen mit Halbschwester Ulrike; Bekanntschaft Ludwig von Brockes

Juni 1798: Harzreise mit drei Kameraden

4. April 1799: Abschied vom Militär, es folgt Studium in Frankfurt (Oder); Kontakt mit Familie von Zenge

Juli 1799: Reise durch das Riesengebirge mit Ulrike von Kleist und früherem Hauslehrer Martini

August 1800, über Berlin nach Koblentz bei Pasewalk: Treffen mit Ludwig von Brockes für gemeinsame Reise, evtl. Treffen mit August von Struensee in Berlin

Anfang September 1800, Dresden: Besichtigung der Gemäldegalerie

Mitte September – Mitte Oktober 1800: Würzburgreise mit Brockes (statt wie ursprünglich geplant Wien)

Winter 1800/1801, Berlin: Teilnahme an Sitzungen der Technischen Deputation, Selbststudium (u.a. Kant)

15. April 1801, Dresden: Reise mit Ulrike (über Dresden) nach Paris

Mai 1801, Leipzig: auf der Reise nach Paris, Treffen mit dem Anthropologen Ernst Platner

Mai 1801, Halberstadt: auf der Reise nach Paris, Treffen mit Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim

Mai 1801, Kassel: auf der Reise nach Paris, Treffen mit Galeriedirektor Johann Heinrich Tischbein

Mai 1801, Mainz: auf der Reise nach Paris, Schiffstour bis Bonn

Mai 1801, Mannheim, Heidelberg: auf der Reise nach Paris

Mai 1801, Straßburg: auf der Reise nach Paris

18. Mai 1801 bis Mitte November, Paris: Reise mit Ulrike zur Zerstreuung, offiziell im wissenschaftlichen Auftrag; Kontakt zu Wilhelm von Humboldt und dem Astronomen Joseph-Jérôme de Lalande

Mitte Dezember 1801, Basel: Kleist reist mit dem Maler Friedrich Lose in die Schweiz (Ulrike nach Deutschland)

Jahresende 1801, Bern: Kleist reist nach Streit mit Lose allein weiter; Bekanntschaft mit Heinrich Zschokke, Ludwig Wieland

(dem Sohn Christoph Martin Wielands) und Heinrich Geßner (L.W. Schwager)

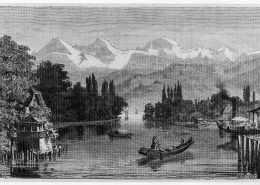

Frühjahr 1802, Thun: Plan vom Leben als Bauer in der Schweiz, im Mai Bruch mit Wilhelmine von Zenge, literarische Tätigkeit

Sommer 1801, Bern: angeblich zwei Monate krank, Besuch von Ulrike von Kleist

Frühjahr 1803, Gut Oßmannstedt (bei Weimar): Bekanntschaft mit Christoph Martin Wieland, Ermutigung zu Robert Guiskard, Herzog der Nordmänner

Mitte März 1803, Leipzig: Bekanntschaft mit Verleger Georg Joachim Göschen, Deklamationsunterricht bei Heinrich August Kerndörffer

April bis Juni 1803, Dresden: Treffen mit Ernst von Pfuel, Ludwig Wieland und Ulrike von Kleist; Kennenlernen mit Friedrich de la Motte Fouqué und Johann Daniel Falk

Juli 1803, Thun und Bern: zweite Parisreise, mit Ernst von Pfuel wieder in die Schweiz

Sommer 1803, Mailand: zweite Parisreise mit Ernst von Pfuel, u.a. über Nord-Italien

Mitte bis Ende Oktober 1803, Paris: Ankunft in Paris mit Ernst von Pfuel; Schaffenskrise (Guiskard) und Zerwürfnis mit dem Freund

Ende Oktober 1803, Saint-Omer: Versuch, sich Napoleons Feldzug gegen England anzuschließen, Ablehnung und Befehl, in die Heimat zurückzukehren

Winter 1803 bis Frühjahr 1804: vermeintlich fünf Monate krank in Mainz gelegen, ärztliche Behandlung Dr. Georg Wedekinds

Anfang April 1804, Weimar: Besuch bei Christoph Martin Wieland, dann Rückreise nach Frankfurt Oder und Potsdam

Juni 1904, Berlin: Audienz bei Karl Leopold von Köckeritz (Generaladjutanten des Königs) für Stelle im Zivildienst

Januar bis April 1805, Berlin: arbeitet für Oberfinanzrat Karl Freiherr von Stein zum Altenstein im Finanzdepartment, wo er ausgebildet wird

Mai bis Dezember 1805, Königsberg: für Hans Jakob von Auerswald an der Königlich-preußischen Kriegs- und Domänenkammer in Steuersachen tätig; hört staats- und finanzwissenschaftliche Vorlesungen bei Christian Jakob Kraus (Anhänger von Adam Smith); teilweise krankgeschrieben

30. Januar 1807, Berlin: nach Rückkehr aus Königsberg werden Kleist und seine Gefährten von der französischen Besatzungsmacht als angebliche Spione verhaftet und nach Frankreich gebracht.

März 1807, Fort de Joux bei Pontarlier: Kleist wird für einen Monat in einer französischen Festungsanlage inhaftiert

April bis Juli 1807, Châlons-sur-Marne: Kleist wird bis Kriegsende in ein Kriegsgefangenenlager verlegt; unterdessen erscheint im Mai Amphitryon mit einem Vorwort von Adam Müller in Dresden

August 1807 bis April 1809, Dresden: Kleist trifft in Dresden auf viele alte und neue Bekannte (u.a. Rühle, Pfuel, Adam Müller, Caspar David Friedrich, Buol-Berenberg, Graf Bourgoing); erste Fassungen seiner Erzählungen und Dramen erscheinen im Zeitschriftenprojekt Phöbus; der fünfte Koalitionskrieg führt zu Kleists Abreise

Anfang Mai 1809, über Prag nach Znaim: Kleist trifft sich mit Knesebeck, Buol-Berenberg und Pfuel; am 13. Mai wird Wien von den Franzosen besetzt

22. Mai 1809, Schlacht bei Aspern: Kleist wird Augenzeuge der Schlacht und berichtet Buol-Berenberg in einem Brief detailliert davon; dem Sieger Erzherzog Karl widmet er später ein Gedicht

Ende Mai bis Ende Oktober 1809, Prag: Kleist verbringt den Sommer im Kreis weiterer Napoleongegner; Hoffnung auf geplantes patriotisches Journal Germania wird nicht erfüllt; am 14. Oktober kommt es zum Friedensschluss von Schönbrunn

23. November 1809, Frankfurt (Oder): Aufnahme eines Darlehens von 500 Talern; Wiedersehen mit Luise v. Zenge

Winter 1809, Berlin: Kleist trifft auf alte und neue Bekannte (u.a. Müller, Frau v. Werdeck, Eichendorff, Graf Loeben, Reimer); am 23. Dezember kehrt der König zurück

Januar 1810, Frankfurt a. M.: erfolglose Versuche, das Käthchen bei einer Bühne unterzubringen; Manuskript wird von hier an den Verleger Cotta geschickt

Februar 1810 bis November 1811, Berlin: Bekanntschaften (u.a. Brentano, Arnim, Müller, Pfuel, Iffland, Hardenberg, Levin, Reimer, Marie v. Kleist), Geldprobleme, Arbeit an Erzählbänden und Prinz von Homburg, Tageszeitungsprojekt der Berliner Abendblätter, Doppelsuizid mit Henriette Vogel am 21. November am Kleinen Wannsee

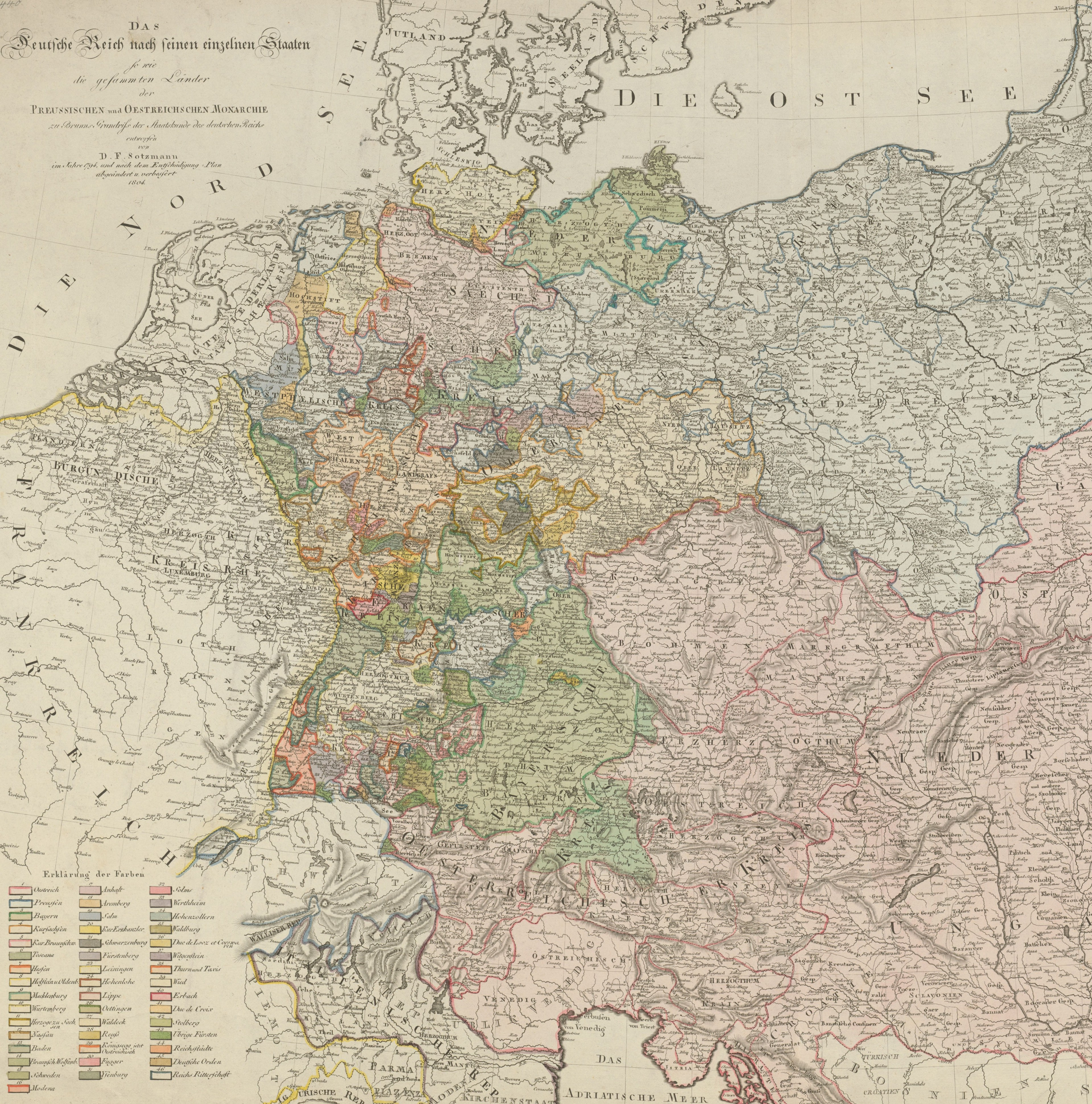

Ausschnitt aus: Das Deutsche Reich nach seinen einzelnen Staaten so wie die gekannten Länder der Preussischen und Oestreichischen Monarchie zu Brunns Grundriss der Staatskunde des deutschen Reichs entworfen von D. F. Sotzmann im Jahre 1794 und nach dem Entschädigung-Plan abgeändert u. verbessert 1804.

Berliner Aufenthalte (1788-1811)

Januar bis Juni 1788, Niederlag-Wall-Straße: Kleist und seine Vettern werden in Berlin-Mitte erzogen, vermutlich u.a. am Französischen Gymnasium

Januar bis Juni 1788, Mohrenstraße: Kleist und seine Vettern werden in Berlin-Mitte erzogen, u.a. vermutlich in einer Privatschule

Januar bis Juni 1788, Kronenstraße 54/Ecke Charlottenstraße: Kleist wird mit seinen Vettern in der Berliner Pension des hugenottischen Predigers und Übersetzers Catel erzogen

Herbst 1800, Landsberger Straße 51: Bevor Kleist bei seinem Schwager Carl einzieht, wohnt er im Gasthof Zu den drei Kronen

Herbst 1800, Contrescarpe 65 (spätere Münzstraße): Kleist findet bei Wilhelmine von Zenges Bruder Carl Quartier

November 1800, Mollersches Palais (hinter dem Zeughaus): Kleist wohnt einigen Sitzungen der Technischen Deputation des preußischen Manufaktur- und Kommerzkollegiums bei, bevor er seine Laufbahn abbricht und sich zu einer Reise nach Paris abmeldet

Winter 1800/1801, Münzstraße: Kleist besucht seine Nachbarn, den Kaufmann Cohen und den Tuchhändler Clausius

Sommer 1804, Münzstraße 20: Im Hause Cohen trifft Kleist auf die Dichter des Nordsternbundes um Varnhagen und Chamisso

Sommer 1804, Charlottenburger Schloss: Kleist bittet in einer Audienz mit Leopold von Köckritz den König um eine Anstellung in der preußischen Verwaltung

Januar bis April 1805, Wilhelmstraße 59/Ecke Leipzigerstraße: Wohnung von Oberfinanzrat zum Altenstein, unter dem Kleist im Finanzdepartment arbeitet

28. Januar 1807, Poststraße 30: Kleist und Gauvain logieren nach ihrer Ankunft aus Königsberg im Gasthof Schwarzer Adler. Kurz darauf werden sie vom französischen Stadtkommandanten Pierre-Augustin Hulin als preußische Spione verhaftet und nach Frankreich gebracht

Frühjahr 1810 bis Herbst 1811, Mauerstraße 53: Kleists letzte Berliner Wohnung in direkter Nachbarschaft zu Arnim und Brentano (Mauerstraße 34)

30. Juli 1810, Berliner Dom: Königin Luise wird öffentlich beigesetzt. Im August teilen sich Kleist und seine Freunde auf, um die verschiedenen Leichenpredigten in der Stadt zu hören

12. August 1810, Königliches Nationaltheater: Kleist bricht mit dem Leiter des Hauses, Iffland, der eine Aufführung seines Käthchens ablehnt

23. April 1811, Königliches Nationaltheater: Schauspielerin Schütz-Hendel spielt eine Szene aus Penthesilea im Konzertsaal, der Kleist um 11 Uhr beiwohnt

1. Oktober 1810, hinter der katholischen Kirche Nr. 3: Kleists Berliner Abendblätter erscheinen zum ersten Mal, die Leser können sie in der Expedition („zwei Treppen hoch“) abholen

8. Oktober 1810, Jägerstraße 25: neuer Ausgabeort der Berliner Abendblätter ist die Leihbibliothek Joseph Kralowskys

21. November 1811, am kleinen Wannsee (bei Potsdam): Nach dem Verfassen einiger Abschiedsbriefe begeht Kleist Doppelsuizid mit der schwer erkrankten Henriette Adolphine Vogel

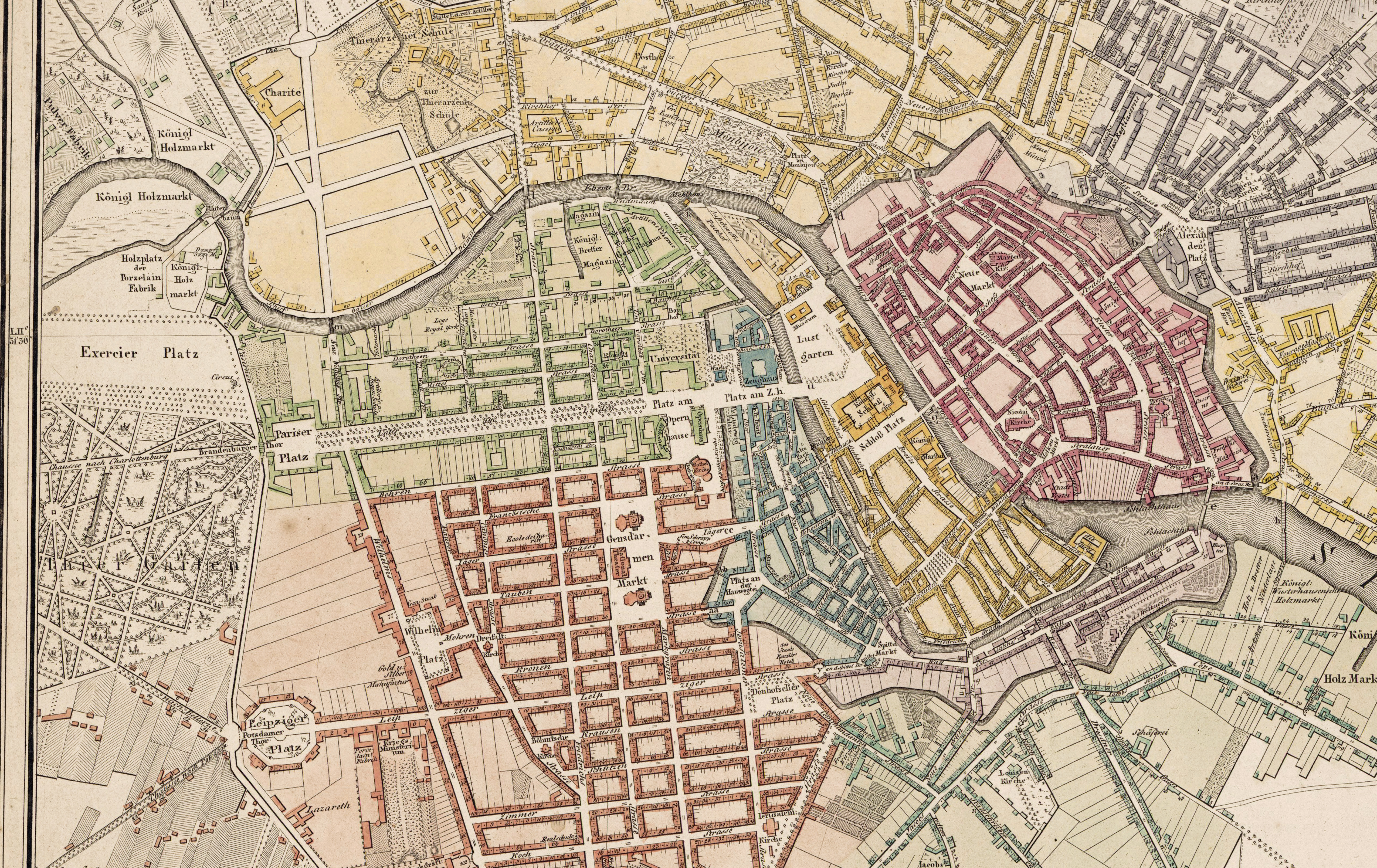

Karten-Ausschnitt aus: Reymann Neuester Grundriss von Berlin 1826.

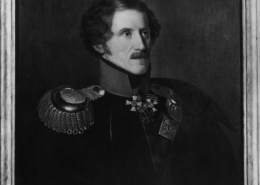

Personen

Die folgende Galerie versammelt zentrale Personen in Heinrich von Kleists Leben: Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, Bekanntschaften aus seiner Zeit beim Militär (1792-1799), preußische Beamte aus seinem Berufsumfeld (1799-1807) sowie sein literarisches und publizistisches Netzwerk zwischen Dresden und Berlin (1807-1811).

Weitere Personendaten werden in Zukunft regelmäßig hinzugefügt. Schauen Sie gerne wieder vorbei!

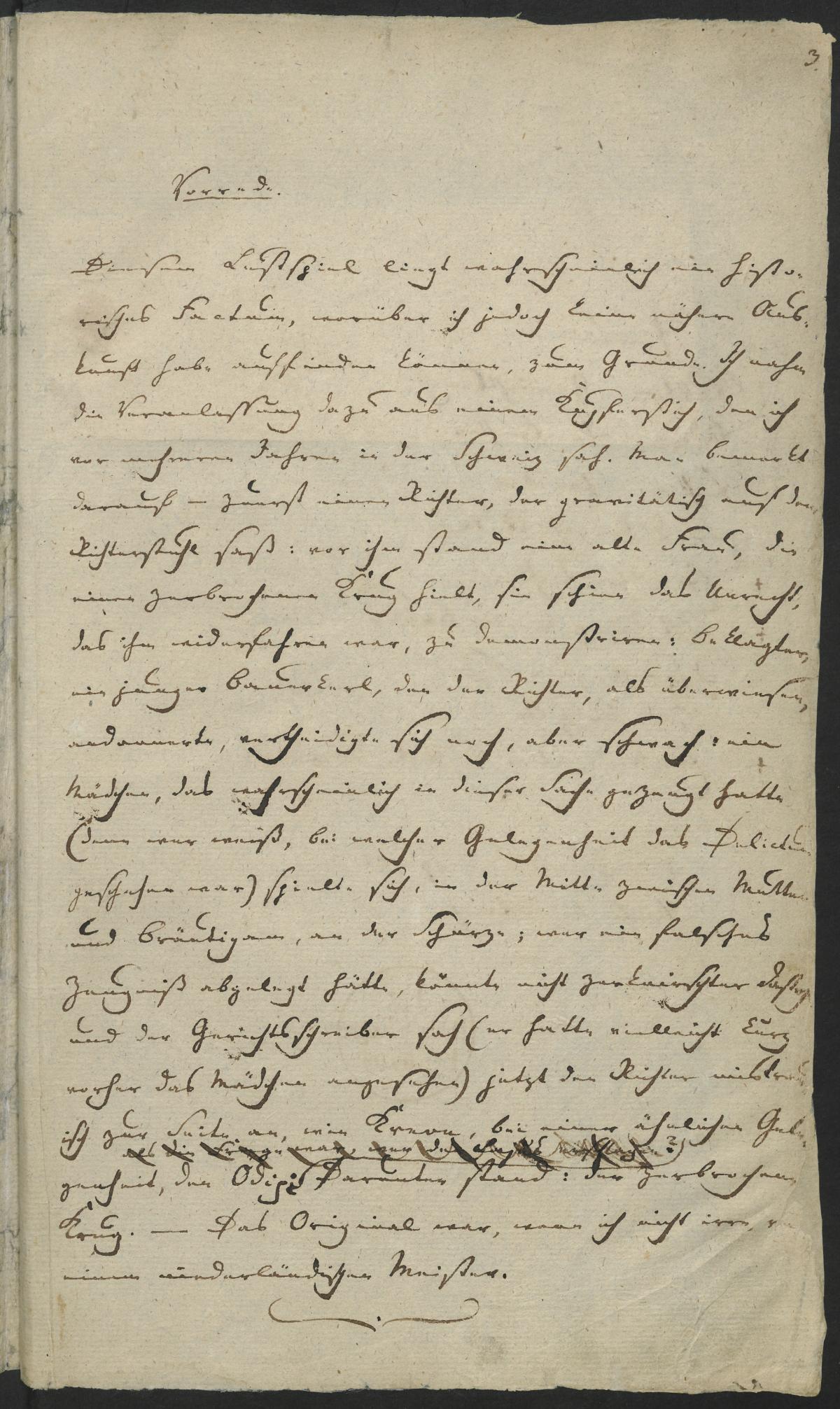

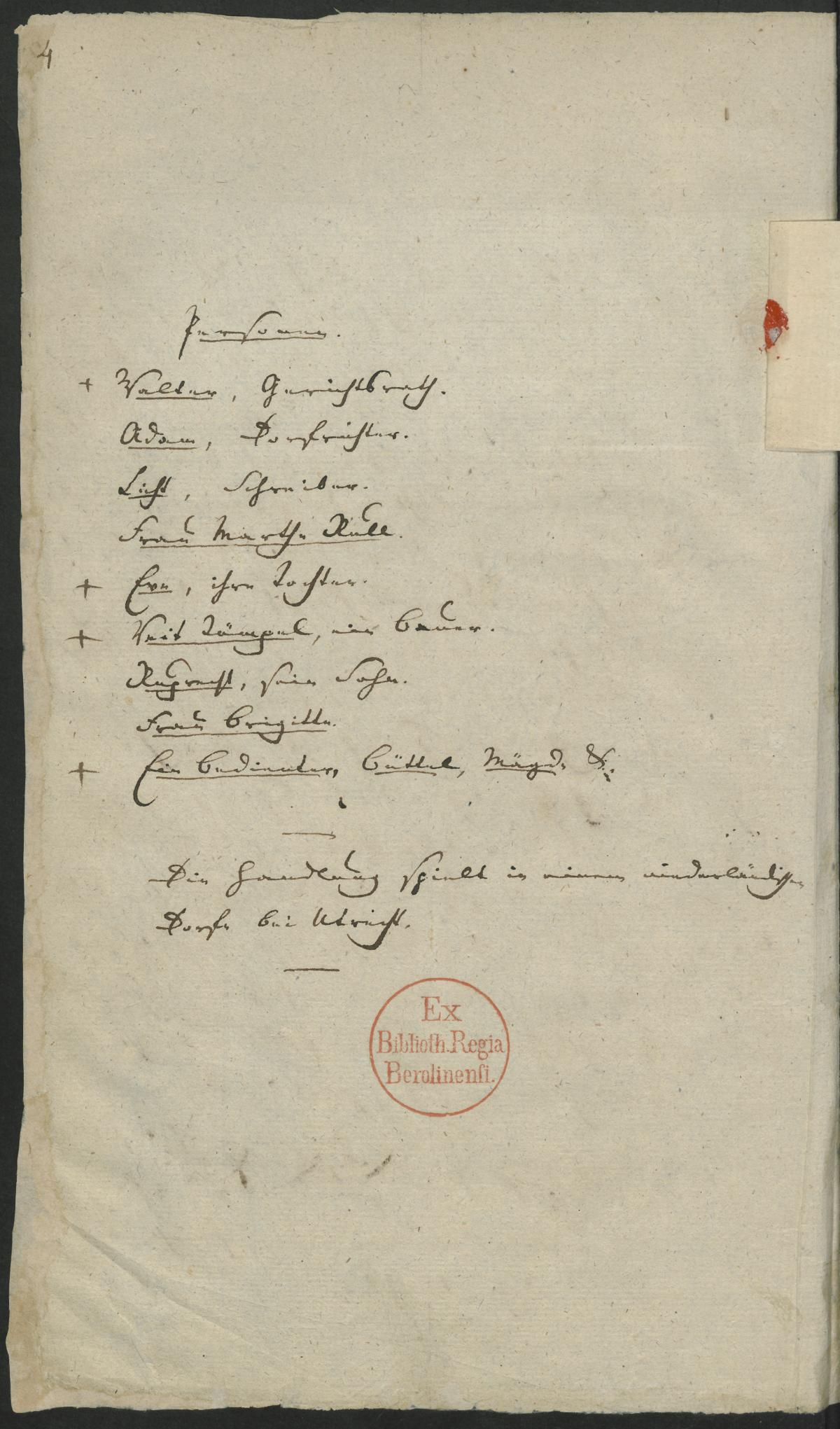

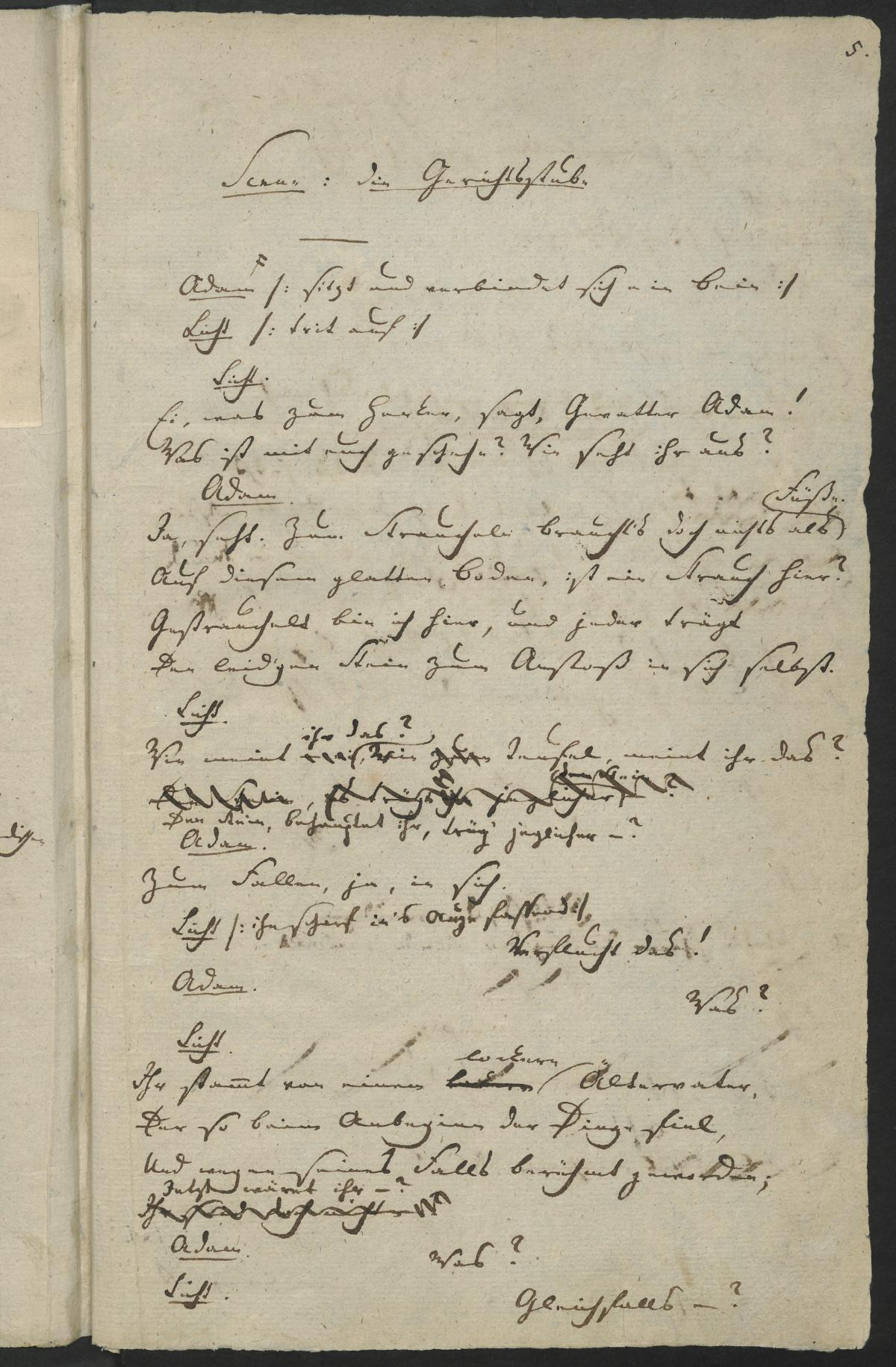

Der zerbrochne Krug (Autograph, 1806)

Kleists zweites Drama Der zerbrochene Krug wurde vermutlich 1802 in der Schweiz begonnen und 1806 in Königsberg fertiggestellt. Seine Uraufführung durch Goethe 1808 in Weimar galt aufgrund seiner Länge (insbesondere in Bezug auf den Schlussteil) zunächst als Misserfolg. Goethe hatte das Stück für seine Inszenierung – anders als von Kleist beabsichtigt – in drei Akte aufgeteilt. Aufgrund der negativen Rezeption in Weimar kürzte Kleist den letzten Auftritt des Stücks, fügte das ursprüngliche Ende aber als Variant an. 1808 in Kleists Zeitschrift Phöbus als Teilabdruck veröffentlicht, erschien es 1811 in Buchform. Wie bereits am Titel (und der posthum erschienenen Vorrede Kleists) zu erkennen ist, referiert das Lustspiel mit seinem zentralen Motiv des zerbrochenen Kruges auf die bildende Kunst. So zitiert der Titel ein bekanntes Werk der französischen Rokokomalerei, das durch zahlreiche Reproduktionen verbreitet wurde und sich großer Beliebtheit erfreute: Jean-Baptiste Greuzes Gemälde La cruche cassée (dt. Der zerbrochene Krug) aus den Jahren 1771/72.

Lehreinheiten für den Unterricht

Die Lehreinheiten zu Heinrich von Kleists Der zerbrochne Krug sind im Wintersemester 2024/25 im Rahmen eines Seminars an der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin entstanden. Unter der Leitung von Prof. Dr. Anne Fleig und Prof. Dr. Irene Pieper haben 30 Lehramtsstudierende verschiedene thematische Zugänge zum Drama entwickelt, die sich zur direkten Verwendung im Unterricht oder als Anregung zur eigenen Weiterentwicklung eignen. Die Einheiten greifen sowohl historische Kontexte als auch gegenwärtige Fragestellungen auf – darunter Illustrationen von Adolf von Menzel, das analytische Drama, die Funktionsweise der Komik sowie gesellschaftliche Themen wie die MeToo-Debatte. Jede Einheit ist für eine 45- bzw. 90-minütige Unterrichtsstunde in der Sekundarstufe II konzipiert und bietet methodisch abwechslungsreiche Materialien für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Drama.

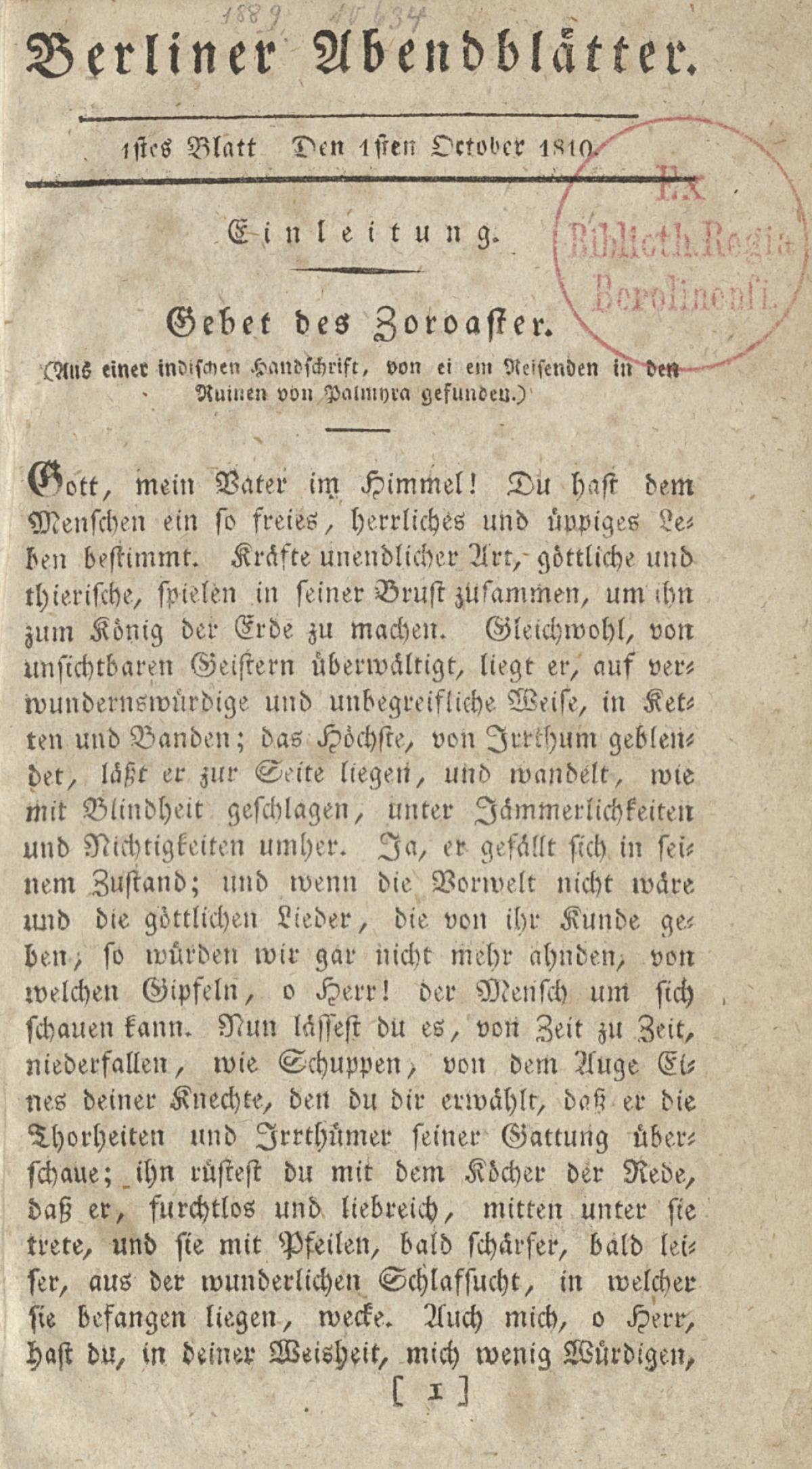

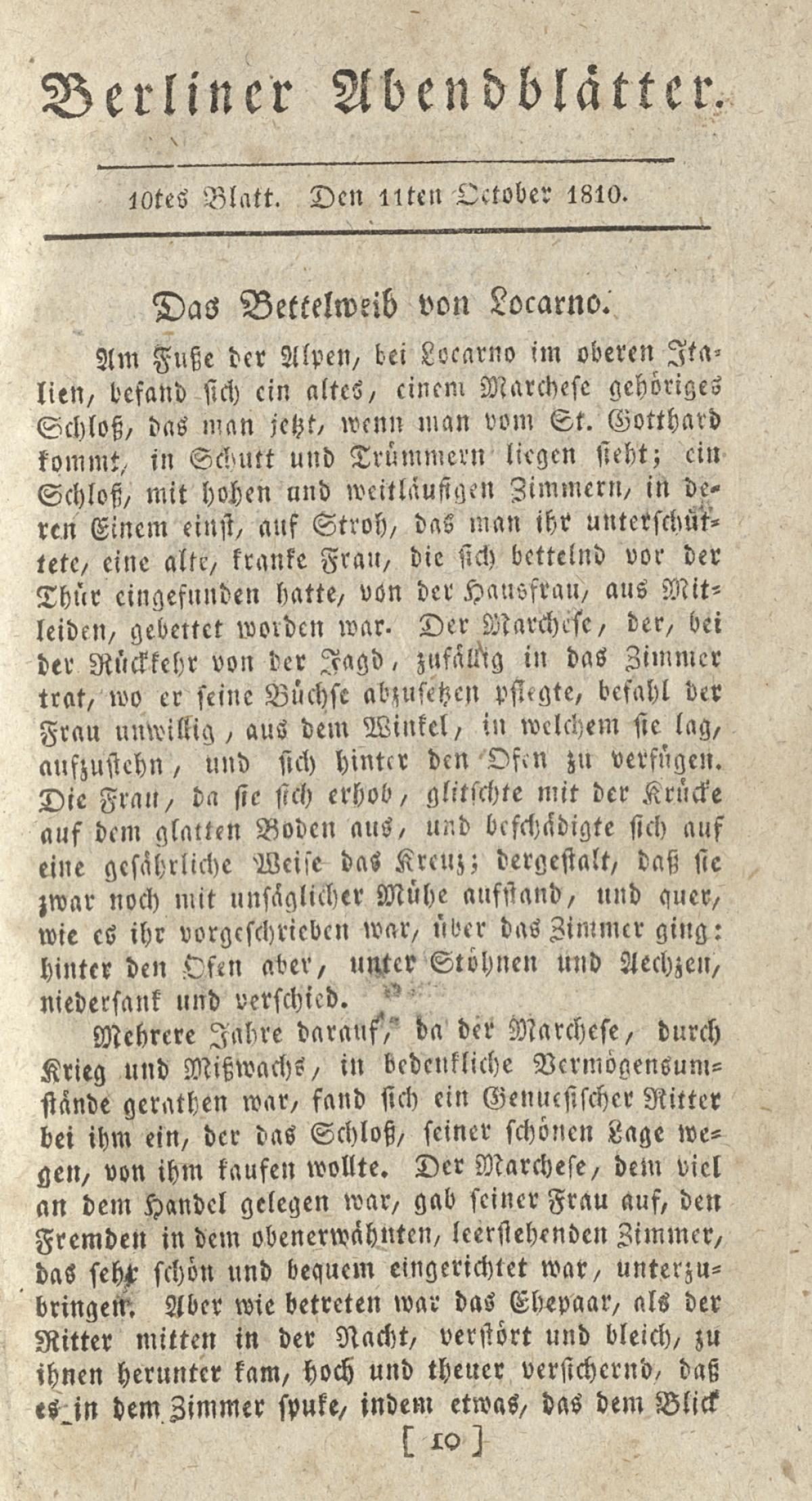

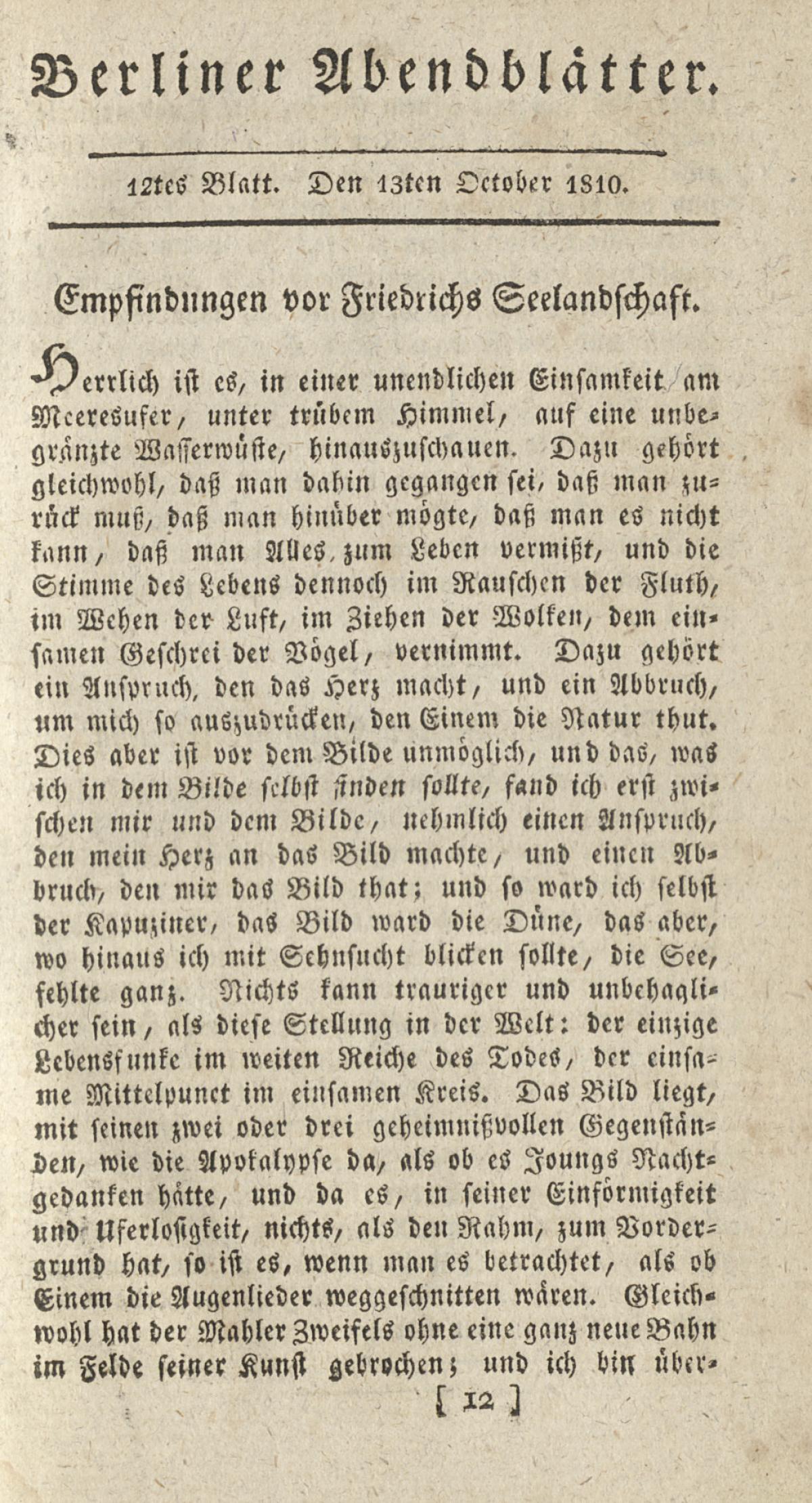

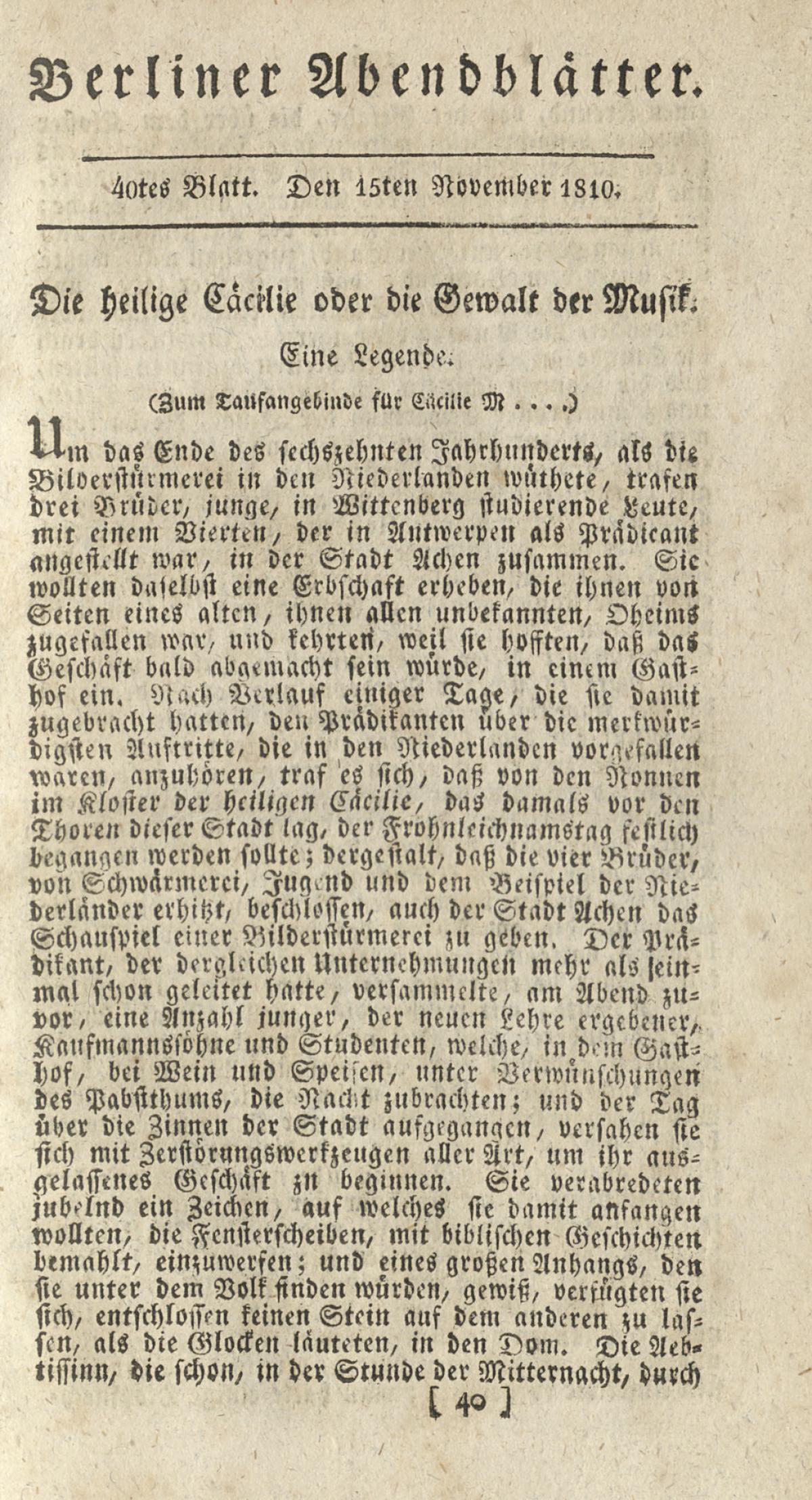

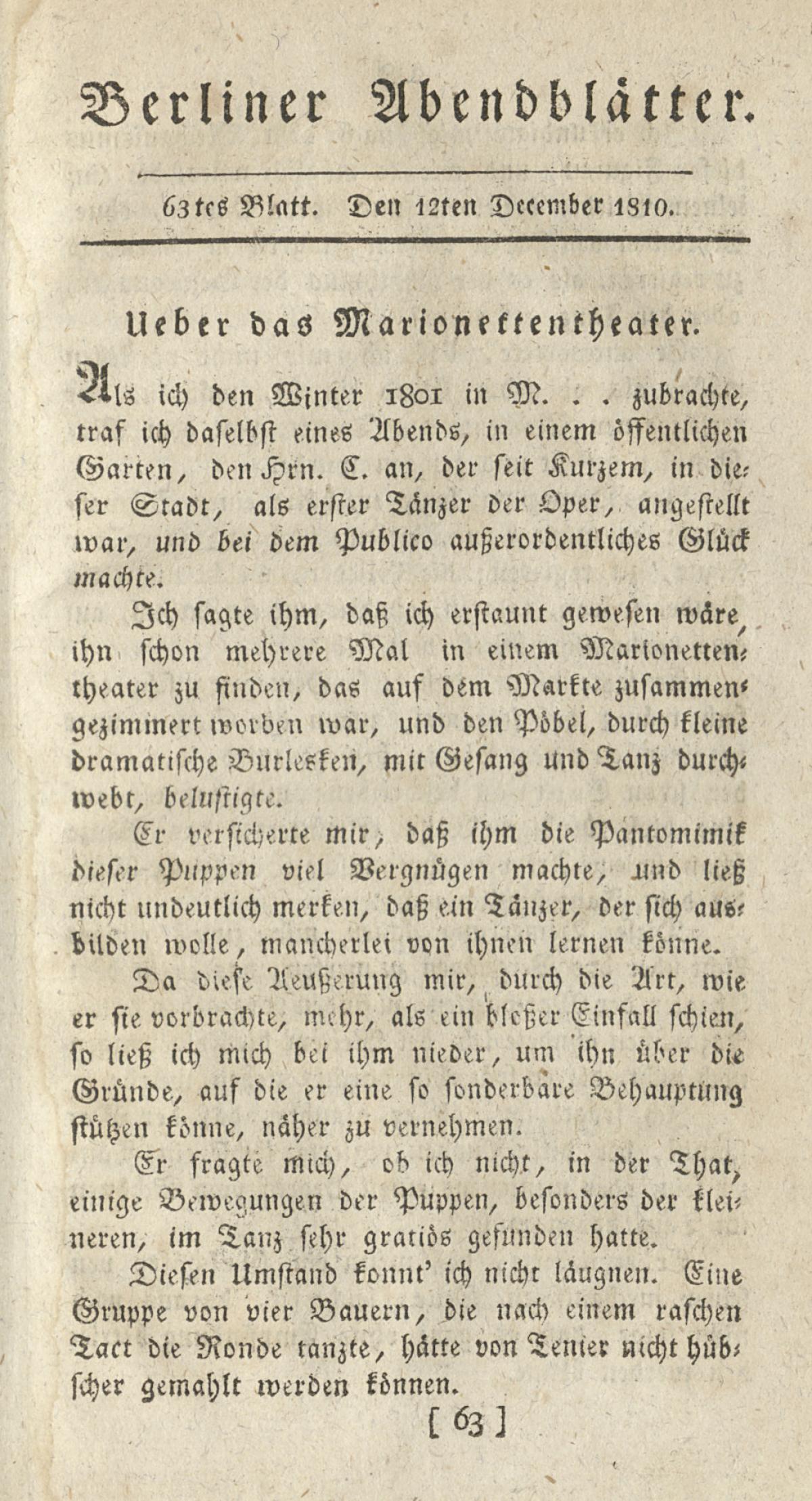

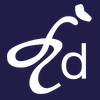

Berliner Abendblätter (1810-1811)

Die Berliner Abendblätter, eine der frühesten Tageszeitungen Berlins, waren Kleists ambitioniertes journalistisches Projekt am Ende seines Lebens – konzipiert als ein „Volksblatt“ für alle Stände. Sie sollten zur Etablierung einer nationalen Öffentlichkeit beitragen und erschienen das erste Mal am 1. Oktober 1810, einem Montag, in Form von vier Seiten und einem Extrablatt.

Insgesamt gab Kleist 153 Blätter heraus, die täglich – außer am Sonntag – „hinter der katholischen Kirche Nr. 3 zwei Treppen hoch“ in der Expedition abzuholen waren. Ab dem 8. Oktober war der Ausgabeort die Leihbibliothek Kralowsky in der Jägerstraße 25 (vgl. auch obige Karte „Berliner Aufenthalte (1788-1811)). Das Abonnement „beträgt vierteljährig, also für 72 Stück, achtzehn Groschen klingendes Courant, das einzelne Blatt dagegen, kostet 8 Pf.“ hieß es in der Redaktionsanzeige des ersten Blattes. Den Verlag der Zeitung übernahm zunächst Julius Eduard Hitzig, im zweiten Quartal dann August Kuhn. Erst im 19. Blatt gab sich Kleist als Herausgeber namentlich zu erkennen. Mit Beiträgen beteiligten sich u.a. Achim von Arnim, Clemens Brentano, Friedrich de La Motte Fouqué, Adam Müller und Friedrich Gottlob Wetzel.

Inhaltlich enthielten die Berliner Abendblätter Anekdoten, kurze Erzählungen, Berichte über Kunstgegenstände, Theaterkritiken sowie lokale Tagesereignisse, von denen insbesondere die exklusiven „Polizei-Rapporte“ viel Anklang bei den Lesern fanden. Im Laufe der Zeit veröffentlichte Kleist in seinem Nachrichtenblatt auch Aufsätze und Erzählungen wie Allerneuester Erziehungsplan, Das Bettelweib von Locarno, Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. (Eine Legende) und Über das Marionettentheater (vgl. Galerie rechts). Es waren die gegen den Berliner Schauspieldirektor Iffland gerichteten Theaterrezensionen, die reformkritischen Aufsätze Adam Müllers, der Wegfall der Polizeiberichte und die Verschärfung der Zensur, die nach und nach das Ende der Abendblätter einleiten: am 30. März 1811 erschien das letzte Blatt.

Im Wintersemester 2025/26 wird unter der Leitung von Prof. Anne Fleig an der Freien Universität Berlin ein Seminar zu den Werken Kleists angeboten, im Zuge dessen sich die Studierenden im Detail mit der literarischen und journalistischen Arbeit des Autors auseinandersetzen. Ihre Ergebnisse werden an dieser Stelle veröffentlicht und in Zukunft für Sie einsehbar sein!

Links

Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft

Die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft ist eine internationale literarische und wissenschaftliche Vereinigung. Sie sieht ihre Aufgabe darin, das Werk und Leben Kleists durch wissenschaftliche Tagungen und Veröffentlichungen zu erschließen und die in der Gegenwart fortwirkenden Einflüsse seiner Dichtung durch künstlerische, insbesondere literarische Veranstaltungen für eine breitere Öffentlichkeit zu fördern. Die Gesellschaft wurde am 5. Mai 1960 gegründet. Ihr Vereinssitz ist Berlin.

Kleist-Museum

Die Geschichte des Kleist-Museums beginnt im Jahr 1922, als das erste Gedächtniszimmer für den Dichter und Dramatiker Heinrich von Kleist in seinem Geburtshaus in Frankfurt an der Oder eingerichtet wurde. Nach Erweiterungen, Umzügen und Kriegszerstörungen verschiedener Ausstellungen fand das neugegründete Kleist-Museum 1969 in der ehemaligen Garnisonschule eine dauerhafte Bleibe. 2013 wurde diese um einen Neubau mit modernen Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen ergänzt.

kleist-digital

kleist-digital ist eine digitale Edition sämtlicher Werke und Briefe Heinrich von Kleists. Alle Texte werden textkritisch neu editiert auf der Grundlage von Handschriften oder Erstdrucken. Die Edition ist noch nicht abgeschlossen und wird stetig erweitert.

Fußnoten / Literaturangaben

Biogramm

Einleitung

- Breuer, Ingo (2013): Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Schweiz nach 1945. In: Ders. (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 431.

- Gerrekens, Louis (2013): Rezeption und Wirkung in der deutschsprachigen Literatur. 1811 bis 1810. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 410-411.

- Gutterman, Julia/Breuer, Ingo (2013): Zeittafel. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 5-10.

01. Familie von Kleist

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 49, 112-113.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 43-44, 49-50.

02. Kindheit in Frankfurt (Oder)

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 28, 30, 51.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 43-52.

03. Jugend, Militär und erster Koalitionskrieg

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 35, 41.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 51-55, 64, 66, 80.

04. Studium an der Viadrina

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 51-52, 84.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 81-100.

05. Wilhelmine von Zenge

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 92.

- Breuer, Ingo (Hg.; 2013): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, S. 6.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 101-115.

06. Lebenspläne und Reisen: Würzburg, Berlin, Paris

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 110, 119, 131.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 116-228.

07. Literarische Anfänge: Schweiz und Weimar

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 157-158, 186-187, 202-206.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 229-240, 240-252.

- Wieland, Christoph Martin (1804): Brief an Georg Christian Gottlob Wedekind vom 10. April 1804. In: Helmut Sembdner (Hg.; 1996): Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen. Neuausgabe. München, (LS 89) S. 79-82.

08. Schaffenskrise und zweite Parisreise

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 213-221.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 253-268.

09. Königsberger Jahre

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 222-229, 234-239.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 268-285, 283-302, 316.

- Varnhagen von Ense, Karl August (1987): Denkwürdigkeiten des eignen Lebens (1785 – 1810). Sechster Abschnitt: Jugendfreunde. Streben. Berlin, 1803. 1804. Frankfurt am Main.

10. In französischer Gefangenschaft

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 240-251.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 283-308.

11. Dresden und Adam Müller

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 305-325.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 308-338.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1025.

12. Phöbus – ein Journal für die Kunst

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 305-325.

- Breuer, Ingo (Hg.; 2013): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, S. 162-166.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 341-358; 366-377.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1025-1026.

13. Kleist als Kriegsberichterstatter

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 407-437.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1026-1027.

- Weiss, Hermann F. u.a. (2024): Heinrich von Kleist. Fünf Briefe an Joseph von Buol-Berenberg aus den Jahren 1809 und 1810. In: Anne Fleig u.a. (Hg.): Kleist-Jahrbuch. Berlin/Heidelberg, S. 24, 37-46.

14. Rückkehr nach Berlin

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 387.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 441-459.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1027-1028.

15. Die Berliner Abendblätter

- Fleig, Anne/Moser, Christian (2024): Kleists Berlin. Zur Herausbildung von Stadtöffentlichkeit und (inter-)nationaler Öffentlichkeit. In: Kleist-Jahrbuch 2024, S. 207.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 460-481.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1027-1028.

16. Suizid am Kleinen Wannsee

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 508-526.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1029-1030.

Werke

- Kleist, Heinrich von (1811): Brief an Friedrich Karl Julius Schütz, am 26. April 1811 aus Berlin. In: Kleist-Digital; online unter: https://kleist-digital.de/briefe/210 [Stand: 19.06.2025].

- Breuer, Ingo (2013): Erzählungen. Erzählung, Novelle, Anekdote. In: Ders. (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 90.

- Doering, Sabine (2013): Die Marquise von O…. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 106.

- Fleig, Anne (2013): Körper und Körpersprache. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 342.

- Greiner, Bernhard (2013): Komödie. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 25.

- Gutterman, Julia/Breuer, Ingo (2013): Zeittafel. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 7-9.

- Hamacher, Bernd (2013): Michael Kohlhaas. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 97.

- Knittel, Anton Philipp (2013): Zeitungen und Zeitschriften. Phöbus. Ein Journal für die Kunst. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 165.

- Köhler, Kai (2013): Die Verlobung in St. Domingo. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 121.

- Liebrand, Claudia (2013): Das Erdbeben in Chili. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 114.

- Lubkoll, Christine (2013): Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. Eine Legende. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S.137.

- Lütteken, Anett (2013): Rezeption und Wirkung in der deutschsprachigen Literatur. 1911 bis 1933. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung.

Stuttgart/Weimar, S. 421. - Moser, Christian (2013): Das Bettelweib von Locarno. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 128.

- Peters, Sibylle (2013): Berliner Abendblätter. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 167.

- Riedl, Peter Philipp (2013): Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden. An R. v. L. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 150.

- Stephens, Anthony (2013): Dramen. Tragödie, Trauerspiel, Schauspiel. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 15.

Orte

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M., S. 117.

- Gutterman, Julia/Breuer, Ingo (2013): Zeittafel. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 5-10.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 53, 116, 121-123, 127, 137, 253-254, 271, 407-408.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1021-1030.

Für weitere Infos zu Kleists Berlinaufenthalten siehe auch: Rolka, Milena (2024): Heinrich von Kleist in Berlin (1800-1811). In: Frankfurter Buntbücher 74. Kleist-Museum Frankfurt/Oder.

Personen

Achim von Arnim

- Barth, Johannes (2021): Bislang unbekannte Protokolle: Neue Einblicke in die Deutsche Tischgesellschaft. In: Blog der Klassik Stiftung Weimar vom 3. Juni 2021. URL: https://blog-archiv.klassik-stiftung.de/deutsche-tischgesellschaft-neue-einblicke-durch-bislang-unbekannte-protokolle/ (zuletzt abgerufen: 10.07.2025).

- Sternberg, Thomas/Barth, Johannes (2016): Arnim. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 1: A-Blu. Darmstadt, S. 208-213.

- Peters, Sibylle (2013): Berliner Abendblätter. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 170.

- Schlechter, Armin (2008): Des Knaben Wunderhorn. Eine Momentaufnahme des populären Liedes. In: Ruperto Carola 1/2008. Universität Heidelberg. URL: https://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca08-1/02.html (zuletzt abgerufen: 10.07.2025).

Adam Heinrich Müller

- Barth, Johannes (2021): Bislang unbekannte Protokolle: Neue Einblicke in die Deutsche Tischgesellschaft. In: Blog der Klassik Stiftung Weimar vom 3. Juni 2021. URL: https://blog-archiv.klassik-stiftung.de/deutsche-tischgesellschaft-neue-einblicke-durch-bislang-unbekannte-protokolle/ (zuletzt abgerufen: 10.07.2025).

- Ricklefs, Ulfert (2016): Müller. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 8: Marq-Or. Darmstadt, S. 376-380.

- Knittel, Anton Philipp (2013): Phöbus. Ein Journal für die Kunst. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 162-166.

- Peters, Sibylle (2013): Berliner Abendblätter. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 166-172.

Adelbert von Chamisso

- Glaubrecht, Matthias (2023): Dichter, Naturkundler, Welterforscher. Adelbert von Chamisso und die Suche nach der Nordostpassage. Köln, S. 195-208; 463-467.

- Fried, Jochen/Krings Marcel (2016): Chamisso. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 2: Boa-Den. Darmstadt, S. 404-406.

- Schmitz-Emans, Monika (2013): Kleist als Zeitgenosse der Romantiker. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 228.

- Varnhagen von Ense, Karl August (1987): Denkwürdigkeiten des eignen Lebens (1785 – 1810). Sechster Abschnitt: Jugendfreunde. Streben. Berlin, 1803. 1804. Frankfurt am Main, S. 239, 289.

August Wilhelm Iffland

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 441-459.

- Sørensen, Bengt Algot/Sharpe, Lesley (2016): Iffland. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 6: Huh-Kräf. Darmstadt, S. 35-37.

- Peters, Sibylle (2013): Berliner Abendblätter. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 167, 170-171.

Carl August von Struensee

- Rehfeld, Hans-Jürgen/Kleist-Museum Frankfurt (Oder) (Hg.; 2011): Der arme Kauz aus Brandenburg. Heinrich von Kleist in Brandenburg und Berlin. Ein literarischer Reiseführer. Kunersdorf, S. 72.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 194-195, 197-199, 208-211.

Christoph Martin Wieland

- Blamberger, Günter (2011): Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt a. M, S. 158, 186-187, 202-208.

- Manger, Klaus (2016): Wieland. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 12: Vo-Z. Darmstadt, S. 387-395.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 229-240, 240-252.

- Wieland, Christoph Martin (1804): Brief an Georg Christian Gottlob Wedekind vom 10. April 1804. In: Helmut Sembdner (Hg.; 1996): Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen. Neuausgabe. München, (LS 89) S. 79-82.

Clemens Brentano

- Schlechter, Armin (2008): Des Knaben Wunderhorn. Eine Momentaufnahme des populären Liedes. In: Ruperto Carola 1/2008. Universität Heidelberg. URL: https://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca08-1/02.html (zuletzt abgerufen: 10.07.2025).

- Frühwald, Wolfgang/Krings, Marcel (2016): Brentano. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 1: A-Blu. Darmstadt, S. 177-183.

- Peters, Sibylle (2013): Berliner Abendblätter. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 170.

Ernst von Pfuel

- Gutterman, Julia/Breuer, Ingo (2013): Zeittafel. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 5-10.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 262-263, 294, 314, 452.

Friedrich Baron de la Motte Fouqué

- Gutterman, Julia/Breuer, Ingo (2013): Zeittafel. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 7, 9.

- Port, Ulrich (2013): Penthesilea. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 60.

- Schmitz-Emans, Monika (2013): Kleist als Zeitgenosse der Romantiker. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 228.

- Schulz, Gerhard/Haischer, Peter (2016): Fouqué. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 3: Dep-Fre. Darmstadt, S. 514-517.

Friedrich Wilhelm III.

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Henriette Adolphine Sophie Vogel

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Henriette von Schlieben

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Johann August Rühle von Lilienstern

- Fleig, Anne (2013): Glück. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 328-331.

- Hermes, Stefan (2016): Rühle von Lilienstern. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 10: Ros-Se. Darmstadt, S. 91-92.

Johann Wolfgang von Goethe

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 346-365.

- Hölscher-Lohmeyer, Dorothea/Jeßing, Benedikt (2016): Goethe. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 4: Fri-Hap. Darmstadt, S. 280-297.

Joseph von Eichendorff

- Purver, Judith (2016): Eichendorff. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 3: Dep-Fre. Darmstadt, S. 217-222.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 455.

- Sembdner, Helmut (Hg.; 2013): Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke und Briefe. Bd. 2. München, S. 1027.

Karl August Varnhagen von Ense

- Feilchenfeldt, Konrad (2016): Varnhagen. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 11: Si-Vi. Darmstadt, S. 738-740.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 281-282.

- Varnhagen von Ense, Karl August (1987): Denkwürdigkeiten des eignen Lebens (1785 – 1810). Sechster Abschnitt: Jugendfreunde. Streben. Berlin, 1803. 1804. Frankfurt am Main, S. 223, 271-272.

Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Karl Leopold von Köckritz

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Leopold von Kleist

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Marie von Kleist

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Rahel Varnhagen von Ense (geb. Levin)

- Feilchenfeldt, Konrad (2016): Varnhagen. In: Kühlmann, Wilhelm (Hg.; 22016): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Band 11: Si-Vi. Darmstadt, S. 740-742.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 281, 458, 533-534.

Ulrike von Kleist

- Müller-Salget, Klaus (2013): Briefe. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 181.

- o. V. (2024): Ulrike von Kleist – in Allem originell? Sonderausstellung im Kleist-Museum vom 14. April–21. Juli 2024. Frankfurt (Oder). URL: https://www.kleist-museum.de/ausstellungen/sonderausstellungen/ulrike-von-kleist (zuletzt aufgerufen am 17.07.2025).

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 47-48, 212.

Wilhelmine Krug (geb. von Zenge)

- (Personendaten folgen in Kürze!)

Der zerbrochne Krug (Autograph, 1806)

- Schneider, Helmut J. (2013): Der zerbrochne Krug. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 33-34, 38-39.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 372.

- Voss, Ernst T. (1976): Kleists Zerbrochner Krug im Lichte alter und neuer Quellen. In: Alexander von Bormann u. a. (Hg.): Wissen aus Erfahrungen. Werkbegriff und Interpretation heute. Tübingen, S. 340-341.

Berliner Abendblätter (1810-1811)

- Kleist, Heinrich von (1810): Berliner Abendblätter. 1stes Blatt. Den 1sten October 1810, S. 4. In: Kleist-Digital; online unter: https://kleist-digital.de/berliner-abendblaetter/1810-01 [Stand: 19.06.2025].

- Fleig, Anne/Moser, Christian (2024): Kleist Jahrbuch. Berlin/Heidelberg, S. 207.

- Gutterman, Julia/Breuer, Ingo (2013): Zeittafel. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 9.

- Peters, Sibylle (2013): Berliner Abendblätter. In: Ingo Breuer (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar, S. 166-167, 170.

- Rolka, Milena (2024): Heinrich von Kleist in Berlin 1800-1811, Frankfurter Buntbücher 74, Kleist-Museum Frankfurt/Oder, S. 26.

- Schulz, Gerhard (2007): Kleist. Eine Biographie. München, S. 476-478.

Beteiligte

Gesamtverantwortung: Anne Fleig

Konzeption und Umsetzung der Ausstellung: Chris Verfuß

Projektkoordination Stabi: Ursula Jäcker, Christin Murawski

Sammlungsverantwortliche Stabi: Monika Linder (Handschriftenabteilung)

In Kooperation mit

Bildnachweis bpk / Staatsbibliothek zu Berlin / Ruth Schacht

Bildnachweis bpk / Staatsbibliothek zu Berlin / Ruth Schacht