Von den Vorteilen der Infrarot-Reflektographie: Die Entzifferung des Titels eines medizinischen Rezeptbuchs aus dem China des 19. Jahrhundert

Ein Gastbeitrag von Dr. Thies Staack (CSMC, Universität Hamburg)

(For an English version of this text, please see the CrossAsia Blog.)

In den letzten Jahren habe ich am Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC) in Hamburg ein Forschungsprojekt zum Austausch und Sammeln von medizinischen Rezepten im China des 19. und frühen 20. Jahrhunderts durchgeführt. Da Manuskripte, sowohl gebundene Rezeptbücher als auch einzelne Rezepte auf losen Blättern, dabei eine wichtige Rolle spielten, sind die chinesischen medizinischen Manuskripte in der Sammlung Unschuld für meine Forschung von großer Bedeutung.

Unter den knapp 1.000 Manuskripten der Sammlung Unschuld, die sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin befinden, ist auch ein kleiner, fadengehefteter Band mit einem unscheinbaren Äußeren doch einem außerordentlich reichen Inhalt von insgesamt um die 800 zumeist medizinischen Rezepten. Das Manuskript mit der Signatur „Slg. Unschuld 8051“ wurde im Kanton des 19. Jahrhunderts erstellt und zeugt vom regen Austausch medizinischer Rezepte in dieser Zeit. Ich habe es an anderer Stelle etwas ausführlicher vorgestellt. Laut der Beschreibung im Sammlungskatalog, der im Jahr 2012 von Paul U. Unschuld und Zheng Jinsheng veröffentlicht wurde, trägt das Manuskript keinen Titel, der sich üblicherweise auf dem vorderen Einband oder der ersten Seite eines Bandes finden würde. Der im Katalog angegebene Titel – Yifang jichao 醫方集抄 oder „Handschriftliche Sammlung medizinischer Rezepte“ – wurde offensichtlich von Unschuld und Zheng auf Grundlage des Inhalts vergeben.

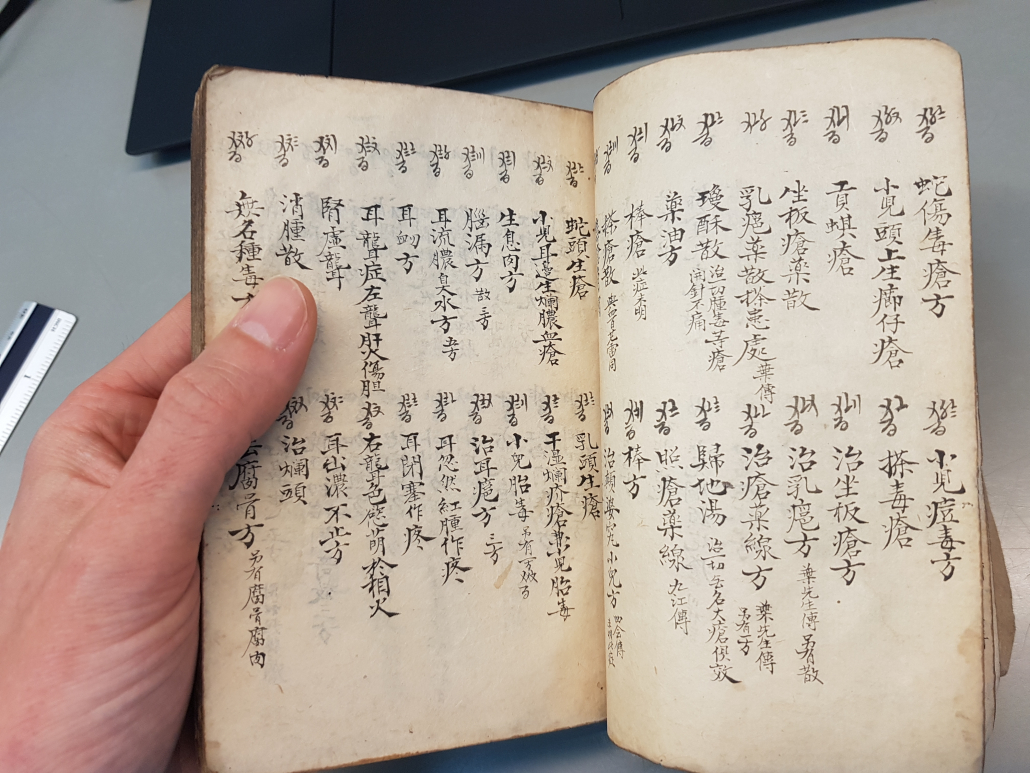

Die Tatsache, dass Slg. Unschuld 8051, wie viele andere Manuskripte derselben Sammlung, bereits digitalisiert wurde, ist für meine Forschung überaus hilfreich. Doch um die Materialität dieses Schriftartefaktes beurteilen zu können, um zum Beispiel ein Gefühl für Größe und Gewicht zu bekommen, reiste ich im April 2022 nach Berlin, um Slg. Unschuld 8051 im Lesesaal der Staatsbibliothek in Augenschein zu nehmen. Die erste Überraschung war, wie klein und handlich der Band ist (siehe Abb. 1). Er würde problemlos in eine Tasche oder einen Ärmel passen, und die Flecken auf dem Einband deuten darauf hin, dass er von seinen früheren Besitzern wohl tatsächlich viel herumgetragen wurde.

Als ich das Manuskript in den Händen umherwendete, fielen mir Spuren von Tusche am Unterschnitt des Bandes auf, die wie Schrift aussahen (siehe Abb. 2). Die Digitalisate einiger fadengehefteter Manuskripte aus der Sammlung Unschuld enthalten Bilder des Ober-, Vorder- und Unterschnittes sowie des Buchrückens. Dies ist für das bereits im Jahr 2014 digitalisierte Slg. Unschuld 8051 leider nicht der Fall. Daher habe ich den Unterschnitt des Bandes an diesem Tag erstmals zu Gesicht bekommen. Da sich das Papier am Buchschnitt stark verdunkelt hatte, war es jedoch schwierig, die Schrift zu entziffern. Glücklicherweise hatte ich aus Hamburg ein tragbares Digitalmikroskop (Dino-Lite) mitgebracht, welches eine Analyse mithilfe von Licht im unsichtbaren Spektrum erlaubt (ultraviolett und infrarot). Rußtusche, welche in China zumeist verwendet wurde, ist unter Infrarotlicht viel deutlicher sichtbar als unter Tageslicht.

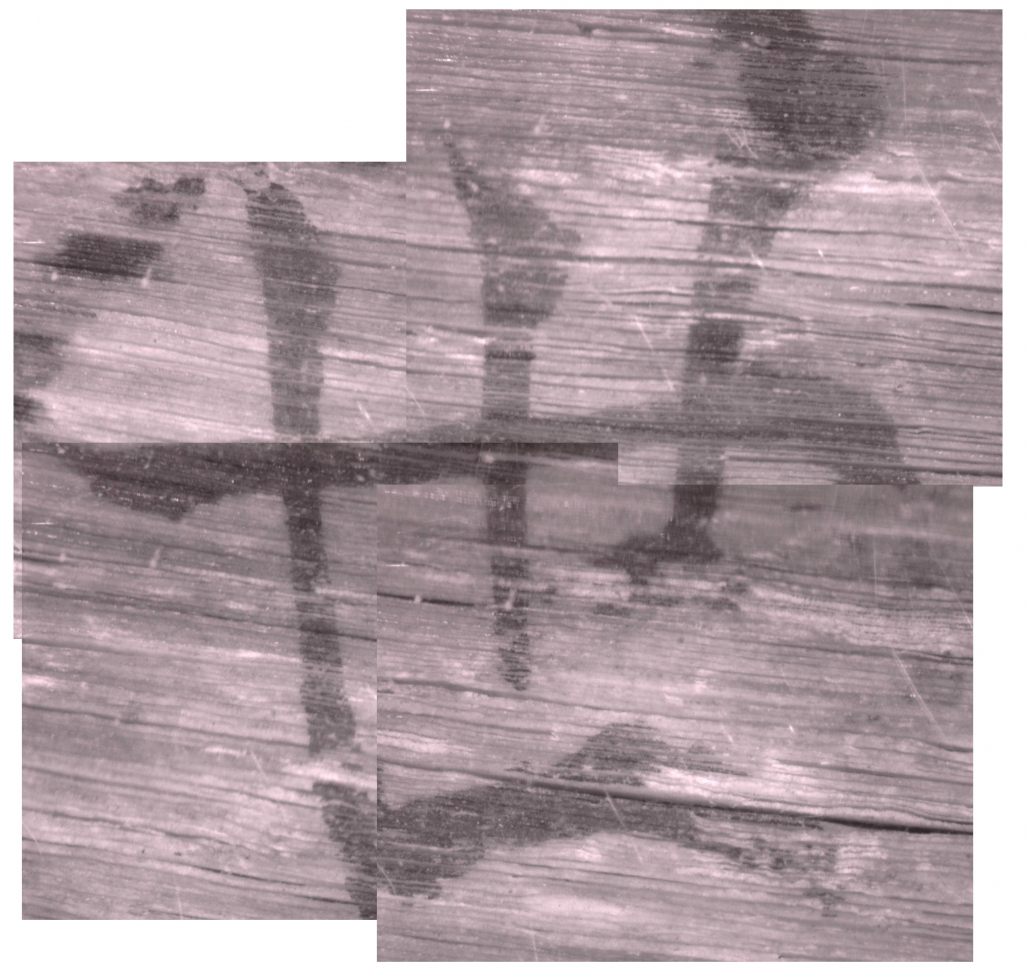

Die mit dem Dino-Lite aufgenommenen Infrarotbilder zeigten deutlich erkennbare Pinselstriche (siehe Abb. 3). Da der Bereich, der mit der Vergrößerung des Mikroskops fotografiert werden kann, recht klein ist, musste ich mehrere Bilder zusammensetzen, um ganze Schriftzeichen entziffern zu können (siehe Abb. 4), aber das reichte aus, um das Vorhandensein von Schrift eindeutig nachzuweisen.

Abb. 5: Aufbau der Opus Apollo Infrarot-Reflektographie-Kamera über Slg. Unschuld 8051 im Depot der Staatsbibliothek zu Berlin (Foto des Autors).

Um ein qualitativ hochwertiges Foto des ganzen Unterschnittes zu erhalten, halfen mir meine Kollegen Ivan Shevchuk, Kyle Ann Huskin and Dr. Olivier Bonnerot vom CSMC im September 2022 dabei, Aufnahmen mithilfe einer professionellen Infrarot-Reflektographie-Kamera (Opus Apollo) aufzunehmen (siehe Abb. 5). Endlich war es möglich, die vollständige, aus fünf Schriftzeichen bestehende Aufschrift zu entziffern (siehe Abb. 6).

Die vier größeren Schriftzeichen, die von rechts nach links als choushi zhencang 酧世珍藏 zu lesen sind, ähneln auf den ersten Blick dem typischen Besitzvermerk eines Sammlers. Der Ausdruck zhencang 珍藏 „geschätzte Sammlung (von)“ in Verbindung mit einem Personennamen wäre eine entsprechende Aussage. Allerdings nutzten Buchsammler als Besitzvermerke häufiger Siegel, die sie mit roter Tusche auftrugen. Das fünfte Schriftzeichen in etwas kleinerer Schrift am rechten Rand (shang 上) deutet tatsächlich eher auf die Möglichkeit hin, dass es sich bei der Aufschrift um den Titel der vorliegenden Rezeptsammlung handeln könnte. Da das Inhaltsverzeichnis am Anfang von Slg. Unschuld 8051 Rezepte in einem „ersten Band“ (shang juan 上卷) und einem „zweiten Band“ (xia juan 下卷) auflistet, ist klar, dass die Rezeptsammlung insgesamt zwei Bände umfasste. Ein Vergleich mit den eigentlichen Rezepteinträgen zeigt, dass es sich bei dem vorliegenden Band in der Tat um den ersten der beiden handelt, was gut zu dem kleinen Schriftzeichen auf dem Unterschnitt passt. Es ist in diesem Zusammenhang auch erwähnenswert, dass bei traditionellen fadengehefteten Büchern – ob handgeschrieben oder gedruckt – der Titel häufig nicht nur auf dem Einband oder Titelblatt, sondern zusätzlich auch auf dem Unterschnitt notiert wurde. Der Grund dafür ist eine übliche Art der Aufbewahrung, bei der die Bücher flach auf dem hinteren Einband liegend mit dem Unterschnitt nach vorne in einem Bücherregal platziert wurden. Ein an dieser Stelle angebrachter Titel ist also lesbar, während das Buch im Regal liegt, ähnlich wie der Titel auf dem Rücken eines „westlichen“ Buchs.

Abb. 6: Kalibrierte Infrarot-Reflektographie-Aufnahme des Unterschnittes von Slg. Unschuld 8051 (Foto: Olivier Bonnerot, Kyle Ann Huskin und Ivan Shevchuk).

Falls es sich bei der Aufschrift choushi zhencang 酧世珍藏 tatsächlich um den Titel des Rezeptbuchs handelt, so wurde er wahrscheinlich vom Kompilator der Rezepte für seine persönliche Sammlung ausgewählt. Zumindest findet sich kein Werk mit diesem Titel im Gesamtkatalog der chinesischen medizinischen Schriften. Die ersten zwei Schriftzeichen – mit 酧 als geläufige Variante für das Zeichen 酬 – wecken Assoziationen zum Titel einer beliebten Haushaltsenzyklopädie des 19. Jahrhunderts, dem Choushi jinnang 酬世錦囊 „Brokatbeutel zum Austausch mit der Welt“, einer Anleitung zu Etikette und angemessener sozialer Interaktion. Als Teil des Titels einer Rezeptsammlung könnte sich der Ausdruck „Austausch mit der Welt“ eher auf die Art und Weise beziehen, wie der Kompilator in den Besitz der Rezepte kam. Tatsächlich sind viele der Rezepte als von Verwandten, Freunden oder Bekannten in Kanton erhalten gekennzeichnet. Daher ließe sich der Titel als „Geschätzte Sammlung von (durch) Austausch mit der Welt (erhaltenen Rezepten)“ übersetzen.

Dieses Beispiel zeigt nicht nur die Vorteile der Infrarot-Reflektographie auf, die es ermöglichen kann, ansonsten unleserliche Schrift auf Manuskripten zu entziffern. Es weist auch darauf hin, dass es für die Forschung von großem Nutzen wäre, Bilder aller Seiten eines Manuskripts – bei fadengehefteten Bänden auch die Schnitte und den Rücken – standardmäßig in Digitalisate aufzunehmen. Dennoch ist zu betonen, dass auch dies eine Inspektion des Originals im Lesesaal nicht vollständig ersetzen kann.

Direkter Vergleich des Titels auf dem Unterschnitt vor und nach der Anwendung der Infrarot-Spektroskopie:

Forschungsdaten

Der Datensatz mit Infrarot-Reflektographie-Bildern von Slg. Unschuld 8051 wurde publiziert als:

Olivier Bonnerot, Kyle Ann Huskin, Ivan Shevchuk and Thies Staack (2025), Infrared Reflectography Images of the Writing on the Bottom Edge of Slg. Unschuld 8051:

http://doi.org/10.25592/uhhfdm.16994.

Danksagung:

Der Autor dankt Dr. Cordula Gumbrecht und Dr. Andreas Janke für ihre hilfreichen Hinweise zu einer früheren Version dieses Textes.

Die diesem Beitrag zugrundeliegende Forschung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie gefördert – EXC 2176 „Understanding Written Artefacts: Material, Interaction and Transmission in Manuscript Cultures“, Projektnr. 390893796. Die Forschung wurde am Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC) der Universität Hamburg durchgeführt.