Bibliotheksgeschichten

Bibliotheksgeschichten

Arbeit und Alltag in der Stabi vor hundert Jahren

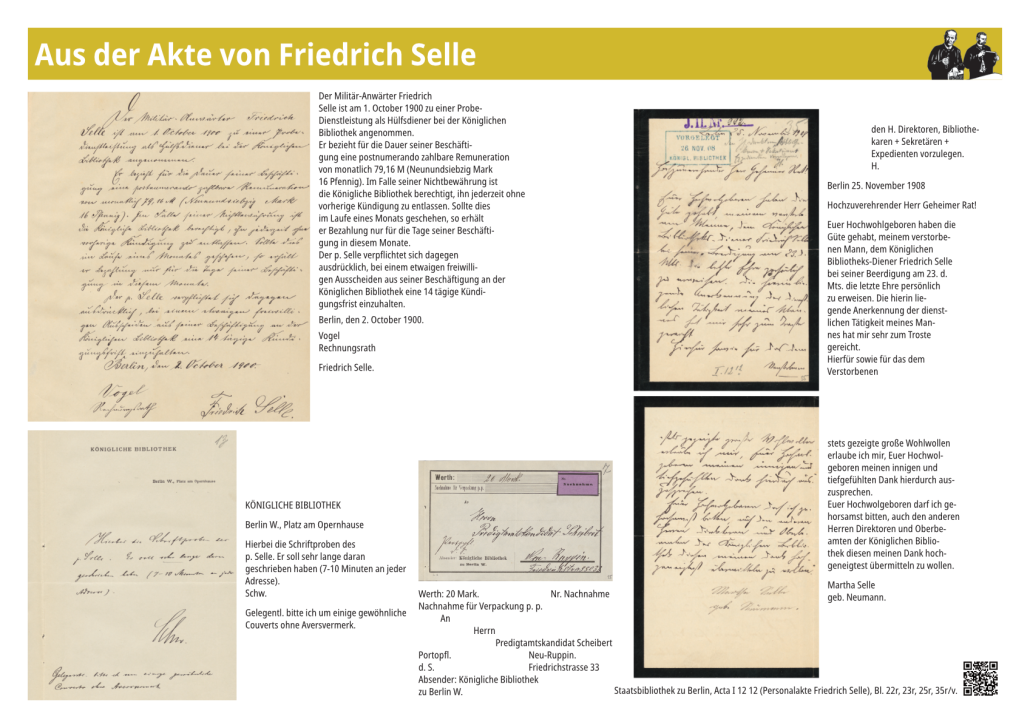

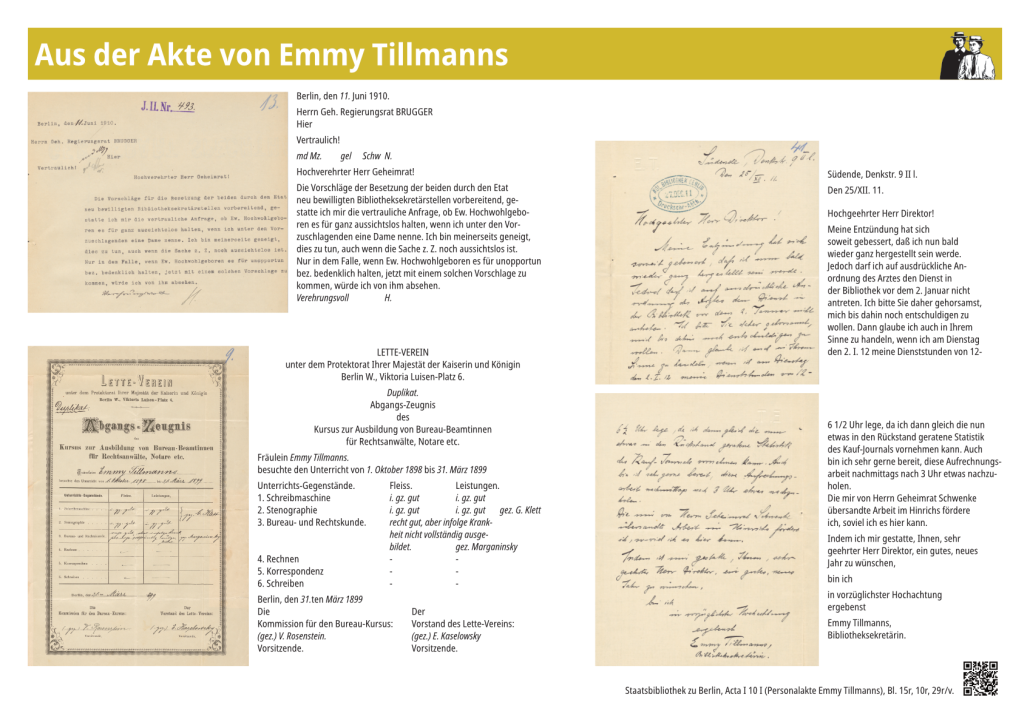

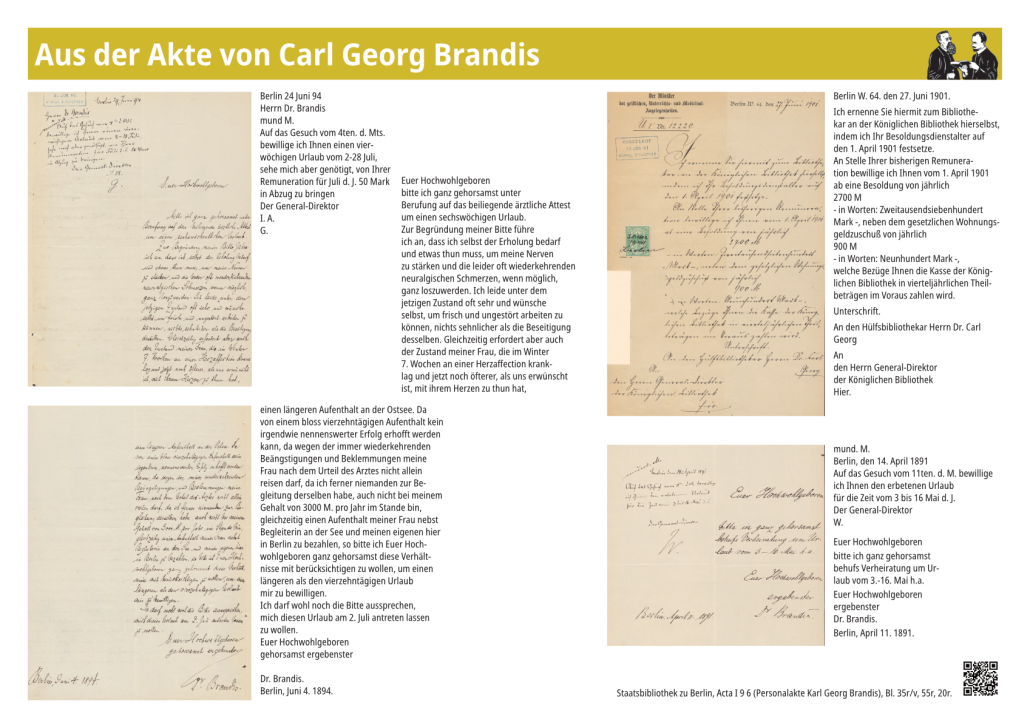

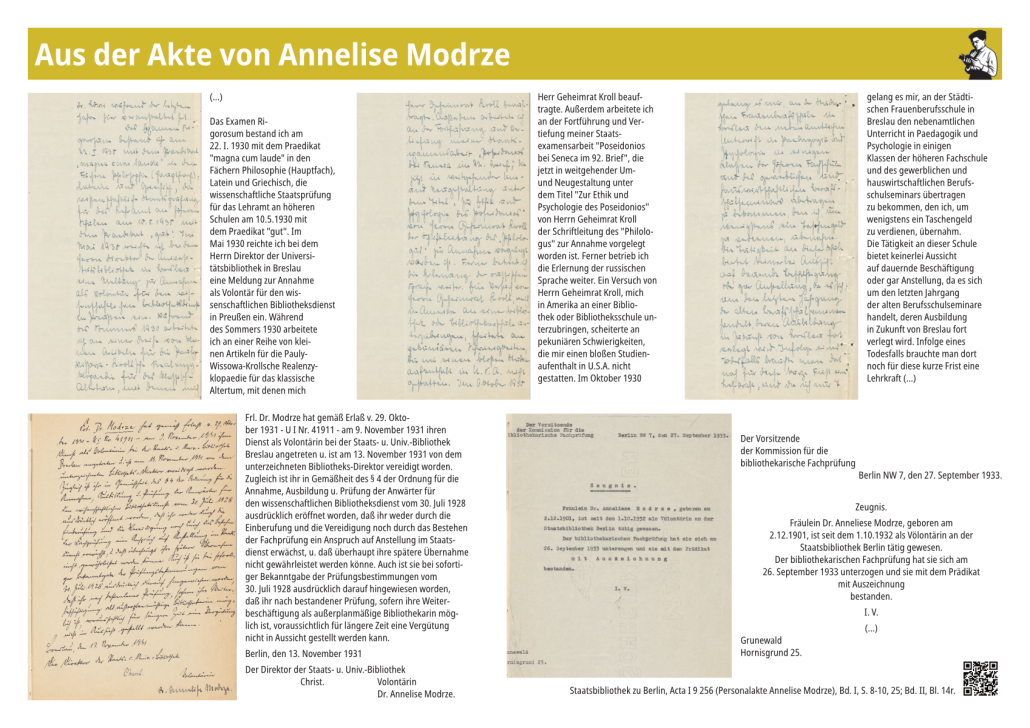

Die Ausstellung „Bibliotheksgeschichten. Arbeit und Alltag in der Stabi vor hundert Jahren“ ist im Rahmen eines Projektseminars entstanden. Im Sommersemester 2025 hat sich eine Gruppe von Studierenden aus den Studiengängen Kulturwissenschaft (BA) und Vergleichende Literatur- und Kunstwissenschaft (MA) der Universität Potsdam einmal wöchentlich im Oxford-Raum der Staatsbibliothek getroffen und sich mit der Geschichte Berlins und der Bibliothek um 1900 auseinandergesetzt. Die zentrale Quelle für das Seminar waren historische Personalakten von ehemaligen Bibliotheksmitarbeiter:innen der Stabi – und damit eine ganze Sammlung von Lebensläufen, Einstellungsunterlagen, Briefen, Krankschreibungen oder Urlaubsgesuchen. Die Studierenden haben im Seminar gelernt, die historischen Handschriften zu lesen und zu transkribieren und haben sich auf diese Weise mit fünf Personen – ihrer Herkunft, ihrer Ausbildung, ihren Interessen und Möglichkeiten in der Bibliothek vor hundert Jahren – beschäftigt. Aus den Ergebnissen dieser Recherchen ist die Ausstellung entstanden, die ab dem 10. Oktober 2025 im Café Felix in der Stabi Unter den Linden und hier online zu sehen ist.

Plakate

Lebensläufe und Auszüge aus den Personalakten

Bibliotheksgeschichte von 1800-1945

Schule und Wissenschaft

Auswahl wissenschaftlicher Arbeiten der Bibliotheksmitarbeiter*innen

- Modrze, Annelise (1901): Zum Problem der Schrift. Ein Beitrag zur Theorie ihrer Entzifferung, Breslau

- Wissowa, Georg (Hg.) (1890-1980): Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart: Metzler (Brandis‘ Artikel)

- Wissowa, Georg (Hg.) (1890-1980): Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart: Metzler (Modrzes Artikel)

- Brandis, Carl Georg (1881): De aspiratione latina quaestiones selectae (Dissertation), Bonn

Bibliotheksberufe

Emmy Tillmanns - von Bibliothekarinnen über Bibliothekarinnen

- Tillmanns, Emmy (1909): Wie werden unsere Kolleginnen ausgebildet?, in: Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen, Leipzig, 10. Jg., Nr. 5 & 6, S. 88-94

- Tillmanns, Emmy (1911): Die Bibliothekarin, in: Die Welt der Frau, Leipzig, Jg. 1911, S. 667-668

Wie funktioniert eigentlich Gleichstellungsarbeit?

Die Wurzeln der Gleichstellungsarbeit in Deutschland reichen in die Frauenbewegungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurück. Einen entscheidenden rechtlichen Schritt markierte das Grundgesetz von 1949, das in Artikel 3 Absatz 2 festhält: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Seit der Ergänzung von 1994 ist der Staat ausdrücklich verpflichtet, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern und bestehende Nachteile zu beseitigen. Auf dieser Grundlage entstanden zahlreiche Gesetze, Programme und Institutionen zur Gleichstellung von Frauen und Männern.

Im öffentlichen Dienst ist die Gleichstellungsarbeit besonders fest verankert. Grundlage bilden das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) von 2001 sowie entsprechende Landesgleichstellungsgesetze, die für Bibliotheken, Hochschulen und andere öffentliche Einrichtungen gelten. Diese Gesetze schreiben vor, dass Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt werden, die darauf achten, dass Frauen und Männer gleichberechtigt eingestellt, gefördert und in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt werden. Gleichstellungsarbeit versteht sich dabei nicht nur als Reaktion auf Ungleichheiten, sondern als aktiver Gestaltungsprozess: Sie soll Strukturen verändern, Bewusstsein schaffen und gerechte Rahmenbedingungen sichern.

Gleiche Chancen für Alle?

Das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) verpflichtet öffentliche Arbeitgeber, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Es orientiert sich dabei allerdings an einem binären Geschlechterverständnis und berücksichtigt damit nicht-binäre Personen bislang nicht ausreichend.

Zwar schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) alle Beschäftigten vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, doch bietet es weniger konkrete Instrumente, um bestehende strukturelle Benachteiligungen auszugleichen. In Auswahlverfahren kann dies dazu führen, dass nicht-binäre Bewerber:innen faktisch benachteiligt werden, da Fördermaßnahmen des BGleiG für sie nicht greifen.

Gleichstellungsarbeit an der Staatsbibliothek zu Berlin

Seit 2024 gilt an der Staatsbibliothek zu Berlin ein neuer Gleichstellungsplan. Er verfolgt das Ziel, bestehende Ungleichheiten zu reduzieren sowie bereits erreichte Fortschritte weiter auszubauen. Im Mittelpunkt stehen dabei die bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für alle Beschäftigten sowie die gezielte Förderung von Frauen in Führungspositionen.

Konkret sieht der Plan unter anderem Maßnahmen zur Unterstützung von Teilzeitbeschäftigten und eine paritätische Besetzung von Abteilungsleitungen vor. Eine Projektgruppe begleitet die Umsetzung des Gleichstellungsplans und überprüft jährlich die Fortschritte.

Im Rahmen unseres Ausstellungsprojekts haben wir mit der ehemaligen stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten der Staatsbibliothek, Tatjana von Schoenaich-Carolath, gesprochen. Das Interview führte Lilli Waldmann und kann hier angehört werden:

Quellen:

Boll, Friederike; Markwald, Nick: Keine halben Sachen, Nicht-binäre Personen im Gleichstellungsrecht. Bundesstiftung Gleichstellung. Berlin 2024

Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes (Bundesgleichstellungsgesetz – BGleiG). Online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bgleig_2015/BJNR064300015.html

Gleichstellungsplan der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. 2023. Online verfügbar unter: https://www.preussischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload_SPK_magazin/006_2023_Anlage_1_Gleichstellungsplan2024-27_Stand13042023.pdf

Wohnverhältnisse in Berlin

Zum Seminar

Die literarische Perspektive…

…auf das Wohnen in Blumeshof 12:

- “Keine Klingel schlug freundlicher an. Hinter der Schwelle dieser Wohnung war ich geborgener als selbst in der elterlichen. Übrigens hieß es nicht Blumes-Hof, sondern Blumezoof, und es war eine riesige Plüschblume, die so, aus krauser Hülle, mir ins Gesicht fuhr.”

- “Das Elend konnte in diesen Räumen keine Stelle haben, in denen ja nicht einmal der Tod sie hatte. Es gab in ihnen keinen Platz zum Sterben; darum staben ihre Bewohner in den Sanatorien, die Möbel aber kamen gleich im ersten Erbgang an den Händler. In ihnen war der Tod nicht vorgesehen. Darum erschienen sie bei Tage so gemütlich und wurden nachts der Schauplatz böser Träume.”

- Vielleicht zu Tillmanns Wohnwechsel: “Das Stiegenhaus, das ich betrat, erwies sich als Wohnsitz eines Alps, der mich zuerst an allen Gliedern schwer und kraftlos machte, um schließlich, als mich nur noch wenige Schritte von der ersehnten Schwelle trennten, mich in Bann zu schlagen.”

- “Auch war das Viertel vornehm und das Treiben auf seinen Höfen niemals sehr bewegt; etwas von der Gelassenheit der Reichen, für die die Arbeit hier verrichtet wurde, hatte sich dieser selber mitgeteilt, und alles schien bereit, ganz unversehens in tiefen Sonntagsfrieden zu verfallen.”

Benjamin, Walter (1950): Berliner Kindheit um Neunzehnhundert, o.O.: Suhrkamp Verlag

…auf das Umziehen in Berlin:

- “Da poltern schwere Tritte herauf, jetzt kommen sie endlich. Man reißt die Entree-türe auf, und dann berichtet der Sprößling wehklagend: “Mutta, es sind nich’ unsere, die fremden Leute woll’n schon in unsere Wohnung ’rin!” Nun gibt’s eine böse Szene, die schließlich damit endet, daß die Sachen der Eindringlinge vorläufig im Hausflur abgesetzt werden. […] Fertig, die Pferde ziehen an, man nickt den Hausbewohnern noch einmal zu, und dann geht’s neben der Karre her nach der neuen Wohnung.” (S. 79-80)

- “Anders im vornehmen Westen. Da geht alles wie am Schnürchen. Zur festgesetzten Zeit ein gedämpftes Läuten an der Entreetür, und im höflichsten Ton fragt der respektable Herr, ob es den Herrschaften recht ist, daß man mit dem Umzug beginne? […] mit überraschender Schnelligkeit, fast geräuschlos, sind die Zimmer ausgeräumt, die kostabren Möbel in de gepolsterten, ungeheuren Wagen verschwunden und kurz darauf, ebenso schnell in dem neuen Heim an Ort und stelle abgeladen.” (S. 80-81)

- “In der Dämmerstunde, mit Hilfe guter Freunde, zieht auch der “Bohémien”, der Zigeuner der Großstadt. […] Mit den “Möbeln”, so wie sie jetzt sind, kann man auch keinen “Eindruck” mehr machen, sie waren alle “improvisiert”. […] Nun bepackt sich jeder und mit lautem Halloh erfolgt der Aufbruch. Die frommen Hausbewohner aber falten die Hände und denken: “Gott sei Dank, daß die Bande da oben ‘raus ist, es war die höchste Zeit!”. (S. 81-82)

Graeser, Erdmann (n.b.): Die Berliner Familie, Berlin: Ullstein & Co.

Zum Weiterlesen

Mieke Bal (2006): „Sagen, Zeigen, Prahlen“, aus: dies.: Kulturanalyse, Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 72-116

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!