Toy Fad Bestiarium III

von Diana Johanns

Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Reihe Toy Fad Bestiarium!

Wir wünschen viel Spaß und Erkenntnisgewinn und erinnern an die Einstiegsfrage: Auf welchen Grundlagen könnten die Labubus möglicherweise fußen?

Entdecken Sie uns!

Pittiplatsch – Der Schlingel aus dem Ost-Paket

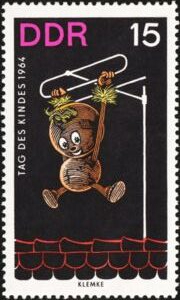

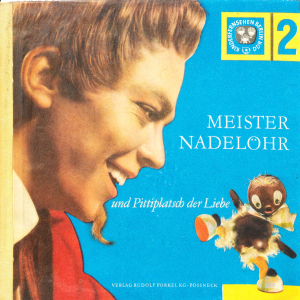

Name: Pittiplatsch, auch Pitti und Pittiplatsch der Liebe

Spezies: Kobold

Debüt: 1961

Schöpferinnen: Inge Trisch und Emma-Maria Lange

Ursprungsorte: DDR, Deutscher Fernsehfunk (DFF) in Berlin-Adlershof und das Koboldland

Erstmanifestation: als Handpuppe innerhalb der

Sendung Meister Nadelöhr erzählt im DDR-Kinderfernsehen

Geschlecht: männlich

Gestalt: ganzkörperrundlich

Charakter: pädagogisch herausfordernd, aber sehr

liebenswert und zugewandt

Extremitäten: vorhanden

Ohren: nicht sichtbar, er hört auch nicht

auf Schnatterinchen

Augen: Vorlage für Fondant-Eier

Nase: Vorlage für „Ach, du meine Nase!“

Mundpartie und Zähne: zeigt stets die Zunge

Bekleidung und Behaarung: Passionierter Halshaar- und Bommelpantoffelträger! Frizz auf dem Kopf, dem Schuhwerk und um den Hals und die Achselpartie.

Rudeltier oder Einzelgänger: tritt bevorzugt mit

Schnatterinchen aka Schnattchen und Moppi auf

Niedlich oder hässlich: angenehm niedlich

Kindchenschema: 5/5

Flauschfaktor: hoch

Karriere: Film, Fernsehen und Tonträger – verschiedene Künstler*innen verewigten den Ausnahme-Entertainer in Buchillustrationen, auf Merchandising-Artikeln wie Puppen, Kleidung, Nahrungsmitteln und Accessoires. Alles dabei – große Produktpalette. Dazu kommen weiterhin regelmäßige Auftritte im Fernsehen, auch mit neu gedrehtem Material.

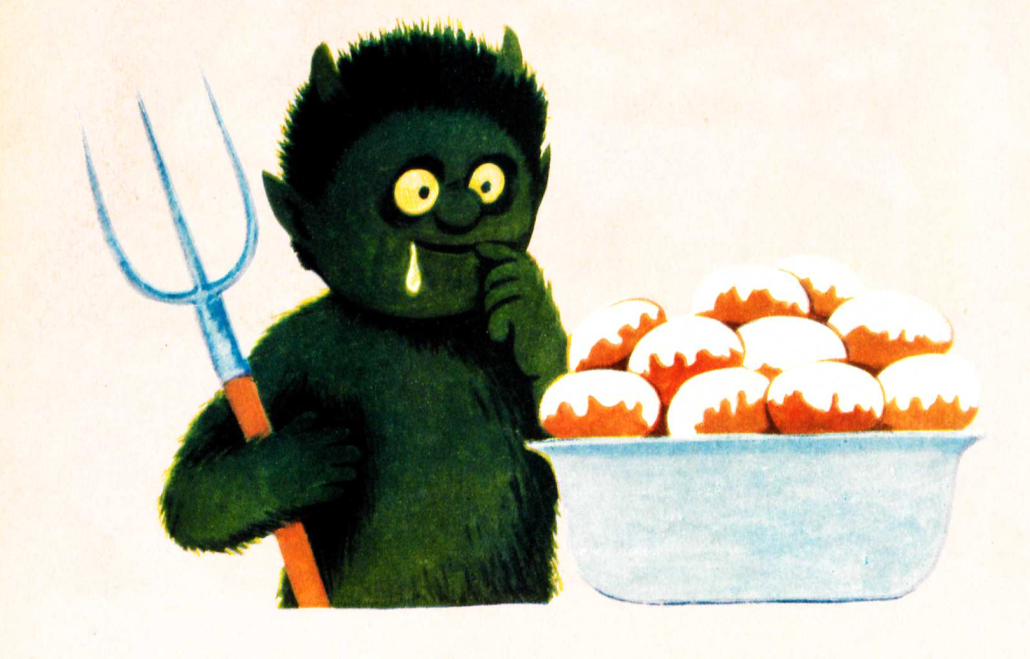

Besonderheiten: Von einer Figur, die nur temporär und als Nebenfigur eingeplant war, entwickelte sich der kleine Schelm zum Publikumsliebling. Nach dem Vorbild des Teufelchens aus Alarm im Kasperletheater von Nils Werner wurde der freche Kerl gestaltet. Meister Marke brachte ihn als angebliches Pfannkuchenpaket in Meister Nadelöhrs Märchenstube, doch heraus sprang Pittiplatsch und schmauste dem Meister die Leckereien weg.

Wegen dieser und anderer Ungezogenheiten wurde er nach nur zwei Folgen aus der Sendung genommen, aber dank zahlreicher Zuschauerbriefe debütierte er, optisch und verbal angepasst, erneut am 17. Juni 1962 im

Abendgruß des Sandmännchens – und blieb.

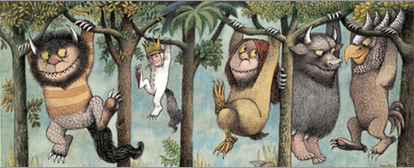

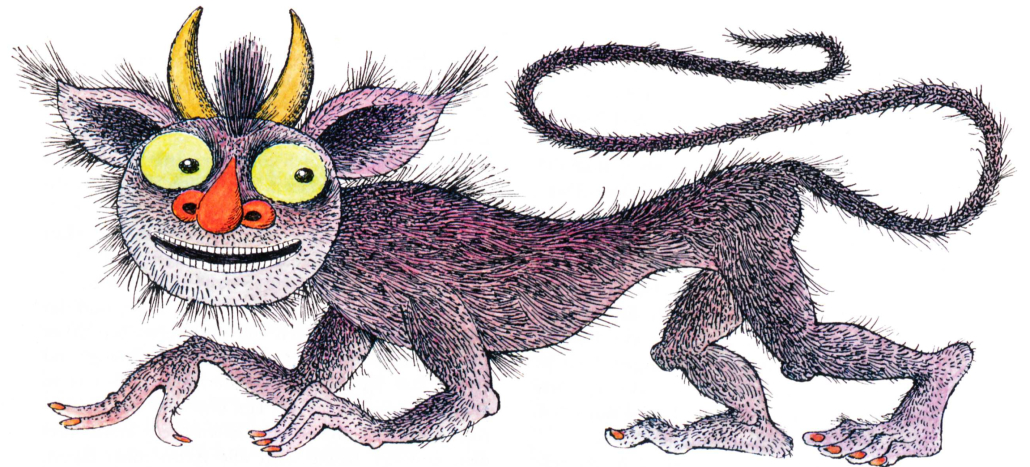

Die wilden Kerle – Wenn Liebe durch den Magen geht

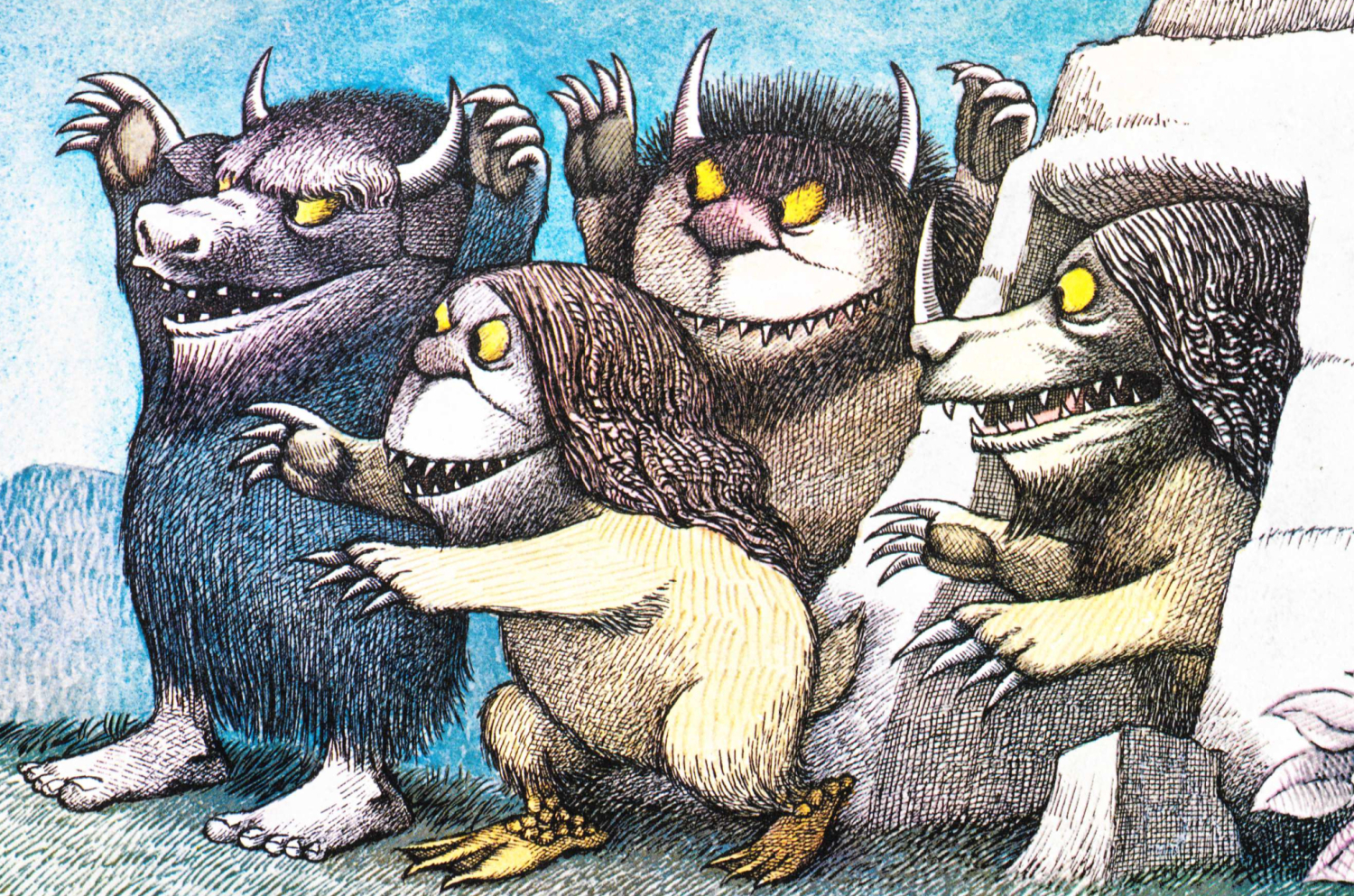

Namen: Tzippy, Moishe, Aaron, Emile und Bernard

Spezies: Monster

Debüt: 1963

Schöpfer: Maurice Sendak

Ursprungsorte: Amerika, Osteuropa und Max‘ Hirn

Erstmanifestation: Kinderbuch Where the wild things are (dt. Wo die wilden Kerle wohnen)

Ohren: vermutlich vorhanden

Augen: rund und mit gelben Augäpfeln

Nase: größtenteils knubbelig

Mundpartie und Zähne: breit, zackig und einmal auch schnabelig

Geschlecht: die eine so, die anderen anders

Extremitäten: bekrallt und/oder schwimmflossig

Gestalt: groß und kräftig

Bekleidung und Behaarung: variantenreiche

Ganzkörperbehaarung, sogar

im Streifen- und Schuppenlook

Charakter: bedrohlich und zugewandt

Rudeltier oder Einzelgänger: Rudel!

Niedlich oder hässlich: sowohl als auch

Kindchenschema: 2/5

Flauschfaktor: irgendwie schon

Besonderheit I: Die Physiognomie der wilden Kerle basiert auf Skizzen, die Sendak als Jugendlicher von seinen Verwandten anfertigte – armen jüdischen Flüchtlingen aus Polen, die wöchentlich zu Besuch kamen und ihm „all crazy – crazy faces and wild eyes“ erschienen.

Besonderheit II: Maurice Sendak spielte in den frühen Jahren der Sesame Street eine wichtige kreative Rolle. Er entwarf Figuren und half bei der visuellen und erzählerischen Gestaltung der Serie. Besonders prägend war sein Beitrag zur Darstellung kindlicher Fantasiewelten und Emotionen, die halfen, die Sendung unverwechselbar zu machen. Sendaks verspielte, manchmal leicht anarchische Bildsprache trug dazu bei, dass die Sesame Street nicht nur lehrreich, sondern auch künstlerisch anspruchsvoll und emotional authentisch wurde.

Karriere: Fortlaufend erfolgreich und schöpferisch. Das Werk ist ein internationaler Bilderbuchklassiker, der seit seiner Veröffentlichung ununterbrochen im Buchhandel erhältlich ist. Es wurde vielfach ausgezeichnet, belobigt, vertont, dramatisiert und verfilmt. Eine Fortsetzung wollte Sendak jedoch nicht schreiben. Für ihn bildet Wo die wilden Kerle wohnen zusammen mit seinen Büchern In der Nachtküche (In the Night Kitchen) und Als Papa fort war (Outside Over There) eine Art Trilogie.

Erwähnenswert: Im Jahr 1969 wurde diese Illustration

der Ost-Berliner Künstlerin Eva Johanna Rubin

in einem Märchenbuch des Münchener Verlags

Annette Betz veröffentlicht.

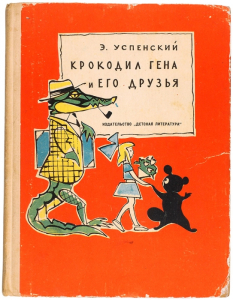

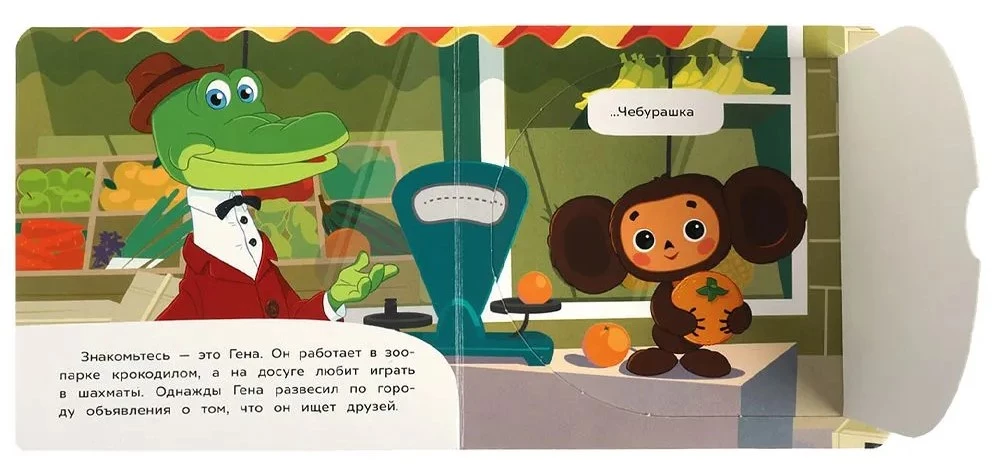

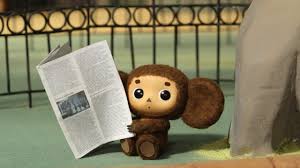

Tscheburaschka – Die sowjetische Micky Maus oder Nomen est omen

Name: Tscheburaschka – aber auch Plumps oder Plumpser; im Original: Чебурашка

Spezies: exotisches Tier

Debüt: 1966

Schöpfer: Eduard Uspenski, Valery Alfeyevsky und Leonid Aronowitsch Schwarzman

Ursprungsorte: Sowjetunion, Sojusmultfilm in Moskau sowie ein dichter, tropischer Wald

Erstmanifestation: Kinderbuch Крокодил Гена и его друзья

(dt. Krokodil Gena und seine Freunde)

Geschlecht: männlich

Charakter: gütig, empathisch und bemüht, manchmal melancholisch

Gestalt: kuddelig

Extremitäten: Arme ja, aber keine Beine – die Füße sind direkt am Rumpf befestigt; deshalb plumpst er auch häufig hin.

Ohren: Oh ja! Sie fungieren als Stimmungsbarometer – ist Tscheburaschka traurig, hängen sie herab.

Augen: große Kulleraugen

Nase: stupsig

Mundpartie und Zähne: winzig

Bekleidung und Behaarung: Ganzkörperbehaarung, Brusthaar in Lätzchenform, Antlitz freiliegend

Rudeltier oder Einzelgänger: sein Freund ist das

Krokodil Gena

Niedlich oder hässlich: zum Niederknien niedlich

Kindchenschema: JA!

Flauschfaktor: sehr, sehr hoch

Karriere: Amtlich: Schon vier Zeichentrickfilme reichten aus, um Tscheburaschka zu einem Nationalsymbol Russlands zu machen – und das bis heute. Entsprechend ist er in allen erdenklichen Merchandising-Varianten erhältlich. 2004 wurde er vom Nationalen Olympischen Komitee Russlands (NOK) offiziell zum Maskottchen der Nationalmannschaften ernannt. 2023 kam die Komödie Чебурашка ins Kino – und war nach nur zehn Tagen der erfolgreichste russische Film aller Zeiten. Bisher.

Besonderheit: Die Gestalt des originalen Tscheburaschka unterscheidet sich von der heutigen Figur und wirft die Frage nach dem ursprünglichen Schöpfer auf. Eduard Uspenski erfand ein wuscheliges, unbeholfenes Tierchen, das weder Affe noch Bär, weder Maus noch Hase war. Die Darstellungen von Laimgruber oder Linke entsprechen der literarischen Vorlage Uspenskis (siehe Abbildungen). Valery Alfeyevsky illustrierte den Kleinen als glattfellige Mischung aus Biber und Bär. Erst Leonid Schwarzman gab dem Kleinen schließlich sein erfolgreiches, endgültiges Aussehen.

Nach dem Tod von Eduard Uspenski und dem Ende der Sowjetunion kam es zu langwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen um die Rechte an Tscheburaschka, da Urheberschaft und Rechteverteilung unklar waren. Leonid Schwarzman besaß keine Urheberrechte an der Figur. Zwar hatte er das Bild gezeichnet, das Tscheburaschka in der Sowjetunion populär machte, doch die Rechte lagen bei Uspenski und dem Verlag. Diese unklaren Besitzverhältnisse führten zu anhaltenden Streitigkeiten.

Im Jahr 2007 verklagte Schwarzman Uspenski und eine Kosmetikfirma, an die dieser die Nutzungsrechte verkauft hatte, auf 4,7 Millionen Rubel. Obwohl die auf Zahnpastatuben abgebildeten Figuren stark an die Trickfilmversion erinnerten, verlor Schwarzman den Prozess.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

und bis zum nächsten Mal.

Alle vorherigen Beiträge finden Sie nachfolgend.