Die ZDB als Datendrehscheibe: Was hinter den Kulissen der Zeitschriftendatenbank geschieht

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von ChatGPT verfasst.

Wenn in einer Bibliothek in Deutschland eine Zeitschrift verzeichnet, eine elektronische Ressource lizenziert oder ein Bibliothekssystem migriert wird, ist fast immer die Zeitschriftendatenbank (ZDB) beteiligt – sichtbar oder unsichtbar. Die ZDB ist seit Jahrzehnten eine der zentralen Infrastrukturen der deutschen Bibliothekswelt und darüber hinaus. Sie bündelt Daten zu Zeitschriften, Zeitungen, insgesamt zu fortlaufenden Ressourcen und Datenbanken aus über 4.000 Einrichtungen und sorgt dafür, dass diese Informationen aktuell, konsistent und international anschlussfähig bleiben.

Doch wie fließen diese Daten eigentlich? Und was bedeutet das für diejenigen, die hinter den Kulissen täglich mit diesen Datenströmen arbeiten?

Zwischen Verbünden, Systemen und Einrichtungen: Die ZDB als Knotenpunkt

Die bibliothekarische Systemlandschaft in Deutschland war schon immer vielfältig – heute ist sie komplexer denn je.

Wo früher klar war, welche Bibliothek zu welchem Verbund gehört und wie Daten geliefert oder bezogen werden, ist die Lage inzwischen weitaus vielschichtiger.

Einrichtungen wechseln ihre Verbundzugehörigkeit, Hochschulen fusionieren oder entscheiden sich für ein neues Bibliothekssystem wie Alma oder künftig FOLIO.

All das hat direkte Auswirkungen auf die Datenflüsse zur und von der ZDB.

Unsere Aufgabe besteht darin, diese Veränderungen nachzuvollziehen, die Datenpfade korrekt zu dokumentieren und sicherzustellen, dass der Nachweis fortlaufender Ressourcen – ob gedruckt oder digital – stabil bleibt. Dabei müssen grundlegende Fragen beantwortet werden:

- Arbeitet die Einrichtung direkt oder indirekt [1] mit der ZDB oder werden die Daten geliefert?

- Wenn die Einrichtung ihre Daten liefert, kommen diese dann über den Bibliotheksverbund oder direkt von der Einrichtung?

- Liefert die Einrichtung nur Daten zu Print-Ressourcen oder auch zu Online-Ressourcen?

- Nimmt die Einrichtung an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) und am EZB-ZDB-Datendienst [2] teil?

- Welchen Weg nehmen die Lizenzdaten aus der EZB?

- Erfolgt der Datenaustausch via FTP oder über Schnittstellen wie OAI-PMH – und in welcher Frequenz?

Jede dieser Fragen klingt für sich genommen einfach – in Kombination sind sie es jedoch längst nicht mehr. Denn mit der zunehmenden Heterogenität der Systeme wird der Überblick schwieriger. Waren es vor einigen Jahren noch wenige Verbünde, mit denen Abstimmungen nötig waren, ist es heute eine Vielzahl einzelner Einrichtungen in sehr unterschiedlichen Kontexten.

Hinzu kommt, dass jede Systemmigration oder organisatorische Änderung – etwa ein Wechsel des Bibliothekssystems oder der Verbundzugehörigkeit – unmittelbare Auswirkungen auf die Datenflüsse zur ZDB hat. Oft müssen Schnittstellen angepasst, Lieferwege neu definiert und Verantwortlichkeiten geklärt werden, damit die Datenaustauschprozesse weiterhin reibungslos funktionieren.

ZDB und EZB: Zwei Partner, ein Datenkreislauf

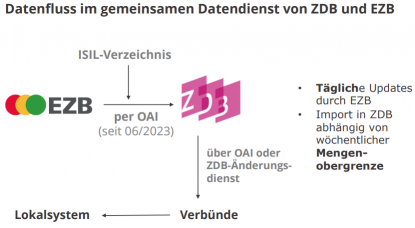

Seit vielen Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der ZDB und der EZB (Elektronischen Zeitschriftenbibliothek Regensburg).

Elektronische Zeitschriftentitel werden grundsätzlich zuerst in der ZDB angelegt und anschließend in die EZB übertragen, um dort lizenztechnisch verwaltet zu werden.

Doch auch bei dieser eingespielten Arbeitsteilung entstehen Herausforderungen:

Die Informationen auf Titelebene können sich im Laufe der Zeit auseinanderentwickeln – etwa durch Aktualisierungen, unterschiedliche Datenquellen oder technische Besonderheiten.

Um diese Abweichungen möglichst gering zu halten, setzen wir aufwendige Match-&-Merge-Verfahren ein, die erhebliche Ressourcen binden. Sie sind jedoch notwendig, um die Konsistenz zwischen den beiden Systemen zu sichern – eine Voraussetzung für verlässliche Nachweise und korrekte Lizenzinformationen.

Gemeinsam betreiben EZB und ZDB den EZB-ZDB-Datendienst [3]. Dieser Service gewährleistet die routinemäßige Versorgung der regionalen Verbundsysteme, lokalen Bibliothekskataloge sowie der Dokumentenlieferdienste mit den jeweils aktuellen Daten aus der ZDB. Damit bildet er eine wesentliche Grundlage für die Aktualität und Konsistenz bibliografischer Informationen in Deutschland.

Ein weiterer zentraler Service der ZDB ist Journals Online & Print (JOP) [4]. Er verknüpft elektronische und gedruckte Ausgaben von Zeitschriften und macht sichtbar, welche Bibliotheken Zugriff auf Online- oder Printversionen haben.

Mit Diensten wie dem EZB-ZDB-Datendienst und JOP sorgt die beiden Einrichtungen dafür, dass bibliografische Informationen nicht nur aktuell bleiben, sondern auch im Alltag der Bibliotheken nutzbar und verlässlich sind.

Die AG-Systemlandschaft: Datenflüsse sichtbar machen

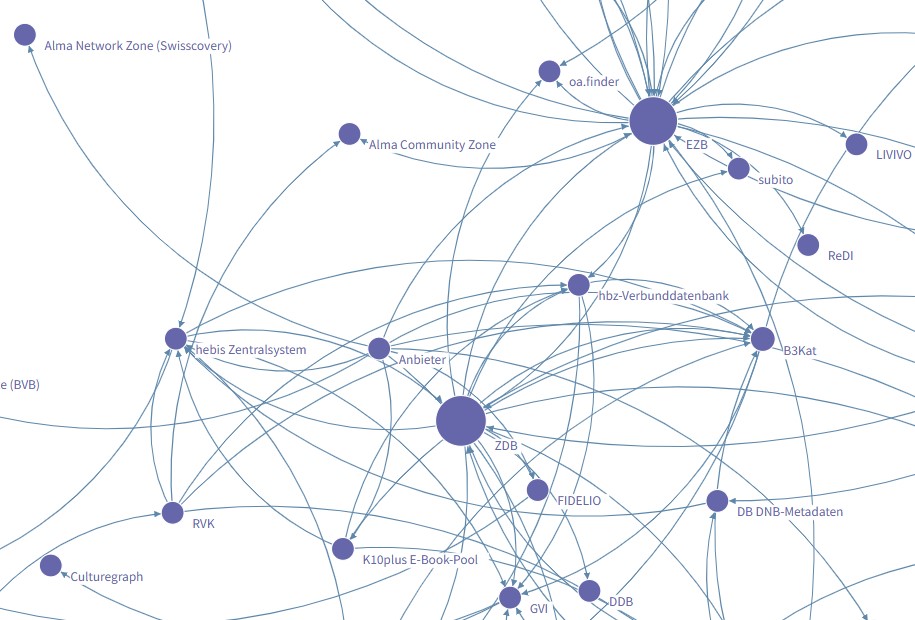

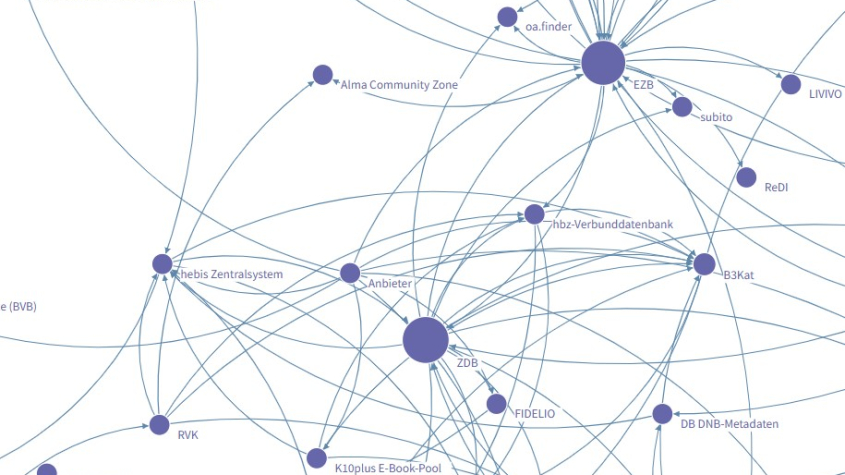

Ein wichtiger neuer Akteur im bibliothekarischen Datenökosystem ist die AG-Systemlandschaft [5]. Seit 2022 sammelt und analysiert die AG Datenflüsse zu E-Ressourcen zwischen Verbünden, Systemen und Diensten und stellt diese in einem Graphen-basierten Modell dar.

Hintergrund ist die zunehmende Unübersichtlichkeit der Landschaft:

Immer mehr Bibliotheken arbeiten mit eigenen Systemen oder sind über komplexe Schnittstellen an zentrale Infrastrukturen angebunden.

Das Ziel der AG ist es daher, diese Beziehungen sichtbar und nachvollziehbar zu machen – auch, um die Arbeit an der ZDB zu unterstützen.

Die Ergebnisse zeigen klar:

Die ZDB steht im Zentrum nahezu aller Datenbewegungen – als Knotenpunkt, an dem Daten von Verbünden, Einzelbibliotheken (z. B. Alma-Bibliotheken, BSB) und internationalen Partnern zusammenlaufen und wieder verteilt werden.

Graphische Darstellung der Datenflüsse für E-Ressourcen (AG-Systemlandschaft, Stand 22.10.2025)

Alte und neue Wege des Datenaustauschs

Die ZDB verarbeitet heute Daten, die auf sehr unterschiedlichen Wegen transportiert werden.

Neben den klassischen FTP-Daten-Dumps, die bereitgestellt oder abgeholt werden, gewinnt das sogenannte Online-Verfahren zunehmend an Bedeutung.

Hierbei erfolgt der Austausch über OAI-PMH-Schnittstellen – etwa mit der EZB oder dem Österreichischen Bibliotheksverbund (OBV).

Diese technische Vielfalt spiegelt die Entwicklung der Bibliothekswelt wider: von zentralisierten Verbundsystemen hin zu einer föderalen, flexiblen Infrastruktur, in der Bibliotheken ihre Daten zunehmend selbst verwalten, aber weiterhin mit zentralen Diensten wie der ZDB kooperieren.

ISIL-Datei: Mehr Transparenz in der Systemlandschaft

Ein entscheidender Schritt zu mehr Übersichtlichkeit ist die Revision des Formats der ISIL-Datei, die im September 2025 abgeschlossen wird.

Diese Reform hatte das Ziel, die über Jahrzehnte gewachsenen Daten zu Einrichtungen eindeutiger zu strukturieren und maschinenlesbar nutzbar zu machen – insbesondere für die Analyse von Systemlandschaften und Datenflüssen.

Neu ist unter anderem die Trennung von Leihverkehrsdaten und Verbundteilnahme sowie die Erweiterung um Angaben zu Datenströmen:

Im Pica-Format der ISIL-Datei werden künftig Informationen festgehalten, ob eine Bibliothek Daten an die ZDB liefert oder bezieht, über welchen Weg (FTP, OAI-PMH), in welchen Intervallen und ob sie an der EZB und am EZB-ZDB-Datendienst teilnimmt.

Damit entsteht eine strukturierte Grundlage, die auch externen Partnern hilft, die Komplexität der bibliothekarischen Infrastruktur besser zu verstehen. Mehr dazu im Blogbeitrag der ISIL-Agentur [6].

Fazit: Unsichtbare Arbeit für sichtbare Ordnung

Für viele mag die ZDB eine von vielen Datenbanken sein.

Für uns – und für alle Kolleg:innen, die mit bibliografischen Daten arbeiten – ist sie jedoch das Rückgrat der bibliothekarischen Datenvernetzung.

Die Arbeit an der ZDB bedeutet, Datenflüsse zu verstehen, zu pflegen und ständig an sich wandelnde Strukturen anzupassen.

Die zunehmende Vielfalt der Systeme, die Internationalisierung und der Wandel hin zu offenen, vernetzten Daten erfordern technisches Know-how, intensive Abstimmung – und das Bewusstsein, dass jede Änderung an einer Stelle Auswirkungen auf viele andere hat.

[1] Leitbibliotheken unterstützen “kleinere” Einrichtung bei der Arbeit in der ZDB. Siehe Leitbibliothek | Zeitschriftendatenbank

[2] Die Teilnahme am EZB-ZDB-Datendienst ermöglicht es ZDB-Teilnehmern, ihre in der EZB verwalteten Lizenzen an E-Ressourcen automatisiert in die ZDB zu übernehmen.

[3] Siehe https://zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/services/EZB_ZDB_Datendienst.pdf

[4] Siehe Journals Online & Print | Zeitschriftendatenbank

[5] Siehe https://ag-systemlandschaft.de

[6] Formatänderung für die Daten der Deutschen ISIL-Agentur ab dem 16. September 2025

https://pixabay.com/de/vectors/frau-megaphon-schrei-apropos-4370509/

https://pixabay.com/de/vectors/frau-megaphon-schrei-apropos-4370509/

„Dieser Artikel wurde mit Hilfe von ChatGPT verfasst.“

Dieser Satz steht an aller erster Stelle – ohne weitere Hinweise auf den Anteil des generierten Textes, noch auf eine intellektuelle Gegenprüfung durch menschliche Expertise, um die Richtigkeit des generierten Inhalts zu gewährleisten.

Ohne diese Informationen führt der Hinweis lediglich dazu, dass ich sofort jegliches Interesse verliere, den restlichen Beitrag zu lesen. Wenn ich – aus irgendeinem Grund – Wert auf einen plausibel-klingenden Text ohne gesicherten Realitätsbezug oder Fachkenntnis lege, kann ich ja einfach durch eigenes Prompten selbst Wasser und Strom verfeuern.

Ich würde bitten, in Zukunft – sofern mensch es für notwendig erachten, einen LMM zur Hilfe zu ziehen – solche Hinweise aussagekräftiger auszugestalten.

Bibliothekarische Grüße