Lehramtsquereinstieg in der Nachkriegszeit – ein Citizen Scientist forscht nach

Was bewirkt ein Citizen Science-Projekt wie das „Kriegsende 1945“-Projekt der Staatsbibliothek bei den ehrenamtlich mitarbeitenden Bürgerwissenschaflerinnen und -wissenschaftlern? Heute dürfen wir – zugegebenermaßen wieder mit großer Freude – von unserem Citizen Scientist Eberhard W. berichten.

Was ist der Hintergrund? Die Alliierten hatten im Deutschland nach Hitler eine riesige Aufgabe: die beispiellose NS-Propagandamaschinerie hatte das Denken, Fühlen und Handeln der Gesellschaft verbrecherisch manipuliert. Nun mussten die Deutschen wieder auf den demokratischen Pfad zurückgebracht werden. Unter Begriffen wie Umerziehung, Re-Education oder Re-Orientation begannen bald nach Kriegsende die Entnazifizierung und eine demokratische Bildungs- und Umgestaltungspolitik in Deutschland. Eliten sollten ausgewechselt, zu stark belastete Personen aus öffentlichen Ämtern entfernt werden. Dafür mussten neue Fachkräfte in kurzer Zeit ausgebildet werden – heute würde man es Quereinstieg nennen. Dies betraf auch den Berufsstand der Lehrerinnen und Lehrer. Mit diesem Thema hat sich nun der Citizen Scientist Eberhard W. näher beschäftigt. Er ist einer „unserer“ Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die sich regelmäßig in der Stabi zu Workshops treffen, um handschriftliche Quellen zu transkribieren. Und mit dem Transkribieren hatte es auch angefangen.

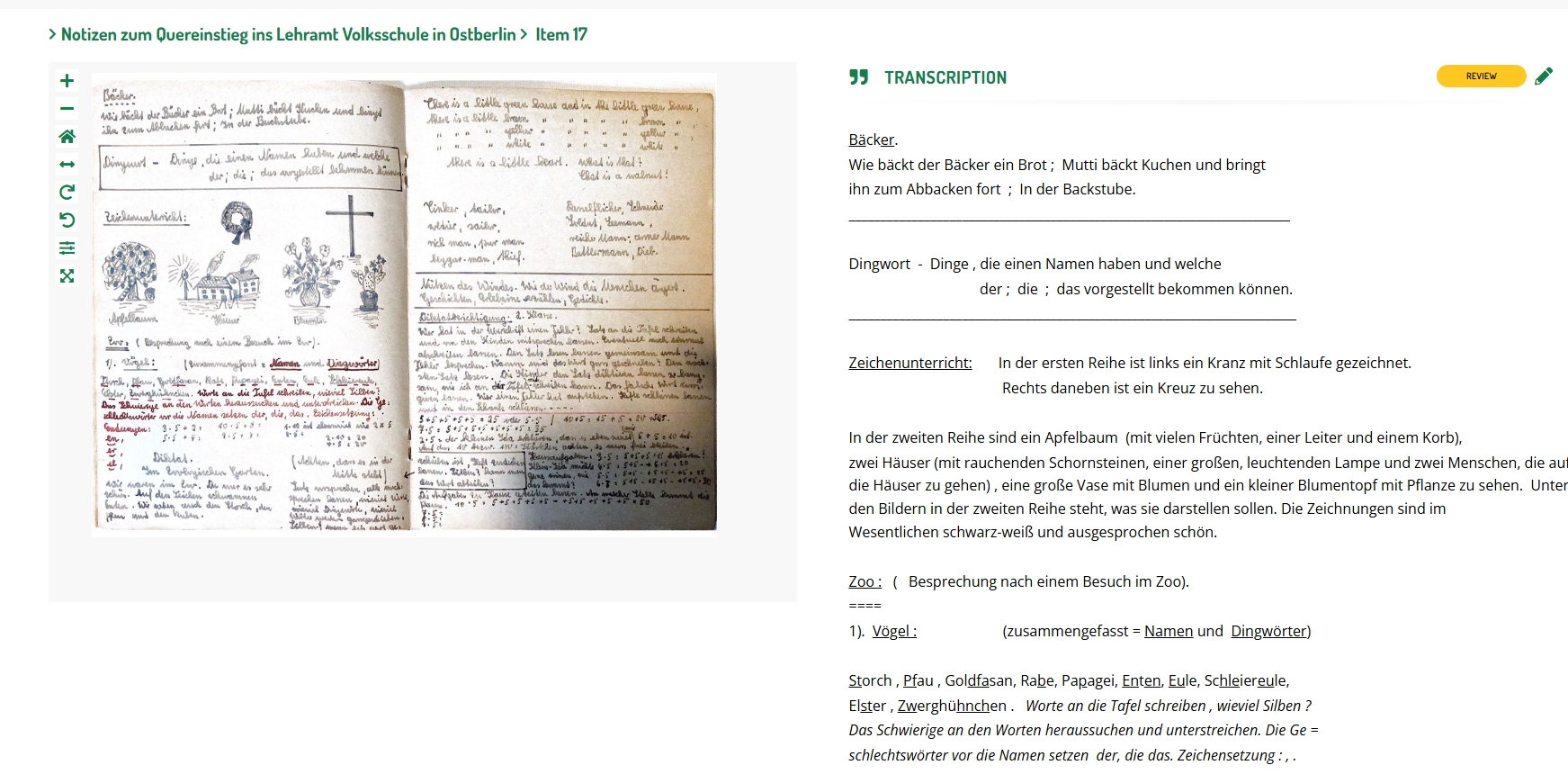

Das von der Staatsbibliothek gemeinsam mit Facts and Files durchgeführten Crowdsourcing-Projekt, bei dem die Öffentlichkeit eingeladen war, Familienerinnerungsstücke aus der Nachkriegszeit zum Digitalisieren vorbeizubringen, hat mittlerweile fast 100 Geschichten zutage gebracht. Sie dokumentieren bislang unbekannte Quellen aus Privatbesitz, die neue Schlaglichter auf die ersten Friedensjahre werfen. Darunter gibt es auch ein sehr interessantes Zeugnis über die Weiterbildung von sog. „Neulehrern“ für das Lehramt, ein handgeschriebenes Heft, teils mit sehr hübschen Zeichnungen versehen. Die Beiträgerin Bettina Prillwitz hatte es beim Aktionstag im Mai in die Stabi gebracht und dazu erzählt:

Meine Mutter, Susanne Eva Maria Beversdorff, wurde am 18.01.1923 in Berlin Zehlendorf geboren. Sie wohnte mit ihren Eltern Oskar und Elisabeth Beversdorff, ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Jutta und ihrem fünf Jahre jüngeren Bruder Heinrich im Deisterpfad 28. Das Lyzeum verließ sie nach der mittleren Reife und machte eine Ausbildung zur – nach heutiger Bezeichnung – chemisch-technischen Assistentin oder Chemielaborantin. Während des Krieges arbeitete sie in einem Labor in Berlin, nach einer Explosion dort wechselte sie nach Rudolstadt. Sie berichtete, dass nach dem Einmarsch der Russen ein russischer Offizier sie überreden wollte, in die Sowjetunion zu gehen. Sie kehrte aber zu ihrer Familie nach Berlin zurück. Dort bekam sie (ab 1948?) eine Anstellung als Lehrerin in einer Volksschule im Osten Berlins, wo sie Kinder bis zur 9. Klasse unterrichtete. Das Heft beinhaltet ihre Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung aus dieser Zeit. Bei den Schülern war sie sehr beliebt. Weihnachten (1948?) brachten ihr die Schüler Kohlen mit, die sie mit ihrem Bruder Heinrich in einem Sack mit der S-Bahn nachhause brachte. Ich vermute, dass sie bis zu ihrer Heirat 1951 an der Schule gearbeitet hat.

Eberhard W. entdeckte die Aufzeichnungen in der Datenbank Transcribathon, in der alle Geschichten und die Digitalisate der Quellen aus Familienbesitz eingestellt sind (Notizen zum Quereinstieg ins Lehramt Volksschule in Ostberlin). Der Citizen Scientist transkribierte die Aufzeichnungen von Susanne Beversdorff und erzählte im Workshop, wie sehr ihn das Menschenbild interessierte, das den „Neulehrern“ während ihrer Ausbildung im Osten Berlins vermittelt wurde. War dies ein Rückgriff auf die Zeit der Weimarer Republik oder waren dies sowjetische Einflüsse, die in der Nachkriegszeit schon in die besetzten Zonen gelangt waren? Welche bildungspolitischen Konzepte steckten hinter der Ausbildung?

Notizen zum Quereinstieg ins Lehramt Volksschule in Ostberlin. Digitalisiert für die Datenbank https://1945.transcribathon.eu/, einer Kooperation von Facts & Files und der Stabi Berlin (Story – Berlin 1945)

Und so nutzten wir einen Workshop für eine Einführung in die Recherche nach passender Literatur zum Thema Bildungspolitik und Lehramtsausbildung in der deutschen Nachkriegszeit. Gemeinsam ermittelten wir Forschungsliteratur, sowohl über den Katalog der Staatsbibliothek (Stabikat) als auch über Spezialdatenbanken, die über das Datenbank-Infosystem DBIS zugänglich sind. Beispiele sind die Datenbanken „Fachportal Pädagogik“ oder ERIC. Außerdem bieten Spezialbibliotheken wir die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung interessante Recherchemöglichkeiten. Im Workshop schauten wir uns die Funktionsweisen der Datenbanken an und klickten uns durch E-Journals bis hin zum gewünschten PDF eines Artikels. Mit der Bestellung von Büchern in der Stabi war Eberhard W. als langjähriger Nutzer schon vertraut. Und nun konnte die Lektüre beginnen.

In Citizen Science-Projekten gibt es unterschiedliche Stufen der Beteiligung an Forschungsprojekten durch die Freiwilligen. Während in naturwissenschaftlichen Projekten traditionell oft ein Schwerpunkt auf dem Sammeln von Daten (z.B. Niederschlagsmessung, Zählen von Tieren und Pflanzen) liegt, werden in anderen Projekten die Citizen Scientists auch in die Auswertung von Daten mit einbezogen, zum Teil sogar in die Entwicklung von Forschungsfragestellungen. Eberhard W. hat durch die intensive Beschäftigung mit der handschriftlichen Quelle ein so großes Interesse an den dahinterliegenden historischen Fragestellungen entwickelt, dass er wissenschaftliche Literatur ausgewertet hat und nun einen Blogbeitrag vorlegen kann – voilà:

„Notizen zum Quereinstieg ins Lehramt Volksschule in Berlin (Ost)“

von Eberhard W., Berlin

Der vorliegende Text zu einer Schnellqualifizierung für den Schuldienst im Jahr 1948 ist eine interessante Quelle, die uns in eine Zeit eintauchen lässt, in der die Schulgebäude zum Teil zerstört worden waren, die Lehrer im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft waren. NSDAP-Mitglieder unter den Lehrern wurden aus dem Schuldienst entfernt. In Berlin standen von ehemals etwa 14.000 Lehrern nur noch etwa 2.000 zur Verfügung. Die Kinder begannen ohne Schulalltag zum gesellschaftlichen Problem zu werden, und so musste der Aufbau des Schulbetriebes schnell vorangetrieben werden.

Überall warb man um Lehrer: an den Litfaßsäulen, den Zeitungen, in den Arbeitsämtern etc. Die Anforderungen waren in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in Berlin gelockert. Die Tätigkeit stand grundsätzlich jedem offen, der geeignet schien, ohne formale Voraussetzungen. Wichtig war eine Einstellung, die nicht mit der NSDAP in Verbindung gebracht werden konnte. Wenn niemand mit akademischer Ausbildung zur Verfügung stand, wurden Abiturienten, Kaufleute, Soldaten, Handwerker und auch Bewerber mit mittlerer Reife und junge Arbeiter, die sich selbst fortgebildet hatten, nach bestimmten Prüfungskriterien zugelassen. Daneben wurden pensionierte Lehrer aktiviert. 1945 wurden in Sachsen Neulehrer in 2 bis 3-wöchigen Schnellkursen geschult und dann eingesetzt. Ab 1946 wurden dann in der SBZ und Ost-Berlin Schnelllehrgänge eingeführt, die 4 – 8 Monate dauerten.

Die Dauer der Schnellausbildung wurde im Westen Deutschlands und den West-Berliner Bezirken ähnlich gehandhabt. Sie dauerte dort circa ein Jahr. Die Auswahl der Lehrkräfte im Westen war in der Regel auf Kandidaten mit akademischer Ausbildung oder zumindest Abitur eingegrenzt, und die Ausbildung fand an den Hochschulen statt. Auch hier wurden pensionierte Lehrer aktiviert, aber auch z.B. Hausfrauen falls notwendig in Schnellkursen ausgebildet.

In der SBZ zeichneten sich die Konturen für ein neues Schulsystem schon 1945 auf der Döbelner Konferenz in Sachsen am 19. August 1945 ab. Es wurde eine 8-jährige Grundschule in der Form der Einheitsschule nach russischem Vorbild festgelegt. Das Abitur konnte in einer sich anschließenden 4-jährigen Oberschule nach Auswahlverfahren abgelegt werden. Religionsunterricht gab es an der Schule nicht mehr, Privatschulen waren nicht mehr zugelassen.

In Berlin war die Lage komplizierter. Hier legte der Magistrat von Groß-Berlin zunächst 1945 fest, dass das bestehende gegliederte Schulsystem weitergeführt wurde. Die sowjetische Militärverwaltung wollte zwar das Schulsystem der SBZ auch in Berlin durchsetzen, musste aber mit den West-Berliner Bezirken eine Einigung erreichen. So wurde erst 1947 kurz vor der Blockade das Berliner Schulgesetz verabschiedet und im Mai 1948 von den Alliierten gebilligt, das in wesentlichen Punkten dem Schulsystem in der SBZ ähnelte. Aber mit dem Beginn der Blockade war die einheitliche Bildungspolitik in Gesamt-Berlin beendet.

Die Bedingungen, unter denen der Unterricht im Oktober 1945 offiziell nach den Herbstferien aufgenommen wurde, waren oft mehr als schwierig. Von 608 Schulgebäuden waren 316 zerstört, andere waren oft stark beschädigt und häufig nicht beheizbar. Die Klassen hatten hohe Schülerzahlen, viele Lehrer und Schüler hatten weite Schulwege. Es gab keine Bücher bzw. keine geeigneten Bücher, Arbeitsmaterialien fehlten. Der Unterricht fand zum Teil im Schichtbetrieb statt, manchmal sogar im Freien. Viele Kinder fehlten, weil sie ihre Familien versorgen helfen mussten, Die Kinder waren z.T. verwahrlost oder traumatisiert. In Berlin hatte es seit Januar 1945 meist keinen Unterricht mehr gegeben. Unter den Kindern waren auch viele Flüchtlingskinder aus den Ostgebieten.

Sportunterricht für die künftigen Kinderpflegerinnen auf dem Dachgarten des Pestalozzi-Fröbel-Hauses. bpk-Fotoarchiv / Fotograf unbekannt

Vor diesem Hintergrund war die Autorin dieser handschriftlichen Aufzeichnungen in einen Schnelllehrgang in Ost-Berlin aufgenommen worden, der zu dieser Zeit in der Regel 8 Monate dauerte. Es handelt sich vermutlich um eine Mitschrift zu mehreren Bereichen in ihrer Ausbildungszeit. Die behandelten Themen beschäftigen sich mit Erziehung und Schule, Didaktik, Fachdidaktik und fachlichem Grundwissen für alle Fächer der Volksschule. So wird im Fach Deutsch eine Kurzgrammatik behandelt. Auch die Rahmenpläne für einige Fächer der Klassen 2 und 3 werden skizziert. Daneben finden sich Kurzentwürfe für Unterrichtsstunden für den Alltagsgebrauch, die den Inhalt des Unterrichts behandeln (Sachanalyse) und vorbereitete Fragen (Impulse), um den Unterricht zu gestalten. Außerdem finden sich kleine Materialsammlungen unter den Aufzeichnungen wie z.B. Gedichte, Liedtexte, Diktattexte, Rechenaufgaben usw. Bemerkenswert ist die Teilmitschrift einer Lehrerkonferenz. Vermutlich ist die Autorin beauftragt worden, wie es durchaus üblich ist, für einen Teil der Konferenz das Protokoll zu schreiben. Aus dem Protokoll geht hervor, dass an dieser Schule in Ost-Berlin die 8-jährige Einheitsschule bereits eingeführt war. Es gibt einen Einblick in die pädagogische Arbeit, auch um das Ringen zur Durchsetzung der Schulpflicht.

Schulkinder werden von ihren Müttern vom Unterricht abgeholt, der schon bald nach Kriegsende wieder aufgenommen worden war. bpk-Fotoarchiv / Fotograf unbekannt

Überraschend ist bei den Ausführungen zur Entwicklung des Kindes, dass der österreichische Pädagoge und Psychologe Tumlirz zitiert wird, der erst 1952 wieder unterrichten durfte, aber dessen Ansichten nach 1945 unverändert von der NS-Ideologie geprägt blieben.

Man merkt dem Text an, mit wie viel Enthusiasmus die Autorin dabei war. Aus den Aufzeichnungen geht nicht hervor, um welche Schule in Ost-Berlin es sich handelt. An den mitgeteilten Daten zur Erstellung des Texts fällt auf, dass der Lehrgang in der Zeit der Blockade West-Berlins in Ost-Berlin besucht wurde. Die Autorin lebte bei ihren Eltern in West-Berlin in Zehlendorf. Die Blockade Berlins fand vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 statt. Unsere Handschrift beginnt am 01.07.1948 und endet mit dem 12. Mai 1949.

Für mich war die Beschäftigung mit einer Lehrerausbildung unter ungewöhnlichen Bedingungen, mit mehr als mangelhaften Voraussetzungen und viel Improvisation sehr interessant und fordert zur Beschäftigung mit dem Thema heraus. Die Mitschriften von der Lehrerkonferenz genügten, um mir das Gefühl zu vermitteln, als sei man dabei, und manches war damals so wie heute.

Der Vergleich der Vorstellungen vom Menschenbild und von den Lehrmethoden zu der Zeit der Niederschrift mit Auffassungen in der Gegenwart regt zur Auseinandersetzung mit den Inhalten an.

Die Überschrift Quereinsteiger wird meiner Auffassung nach weder der Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs gerecht noch der Problematik des Lehrerberufs in der Gegenwart.

Haben wir Ihr Interesse am Projekt geweckt? Haben Sie ebenfalls Lust, sich mit den Quellen aus der Nachkriegszeit zu beschäftigen? Vorkenntnisse sind nicht erforderlich Melden Sie sich gerne unter mitforschen@sbb.spk-berlin.de

Oder nehmen Sie an unseren Workshops teil:

Alle Termine finden Sie regelmäßig auf unserer Seite:

lab.sbb.berlin/erinnerungen1945/Mehr zu unseren Citizen Science-Projekten finden Sie im Stabi Lab:

lab.sbb.berlin/citizen-science

In Zusammenarbeit mit Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin und Facts & Files Digital Services GmbH und Europeana.

Teil der stadtweiten Themenwoche 80 Jahre Kriegsende auf Initiative und gefördert vom Land Berlin, realisiert von Kulturprojekte Berlin mit zahlreichen Partnern.

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!