Ein großes Kuddelmuddel: Zwei Bände und ein Text einer karolingischen Handschrift aus Verona

Der Text, der hier abgeschrieben wurde, trägt den Titel Excerpta chronicorum. Es handelt sich um Auszüge von diversen Darstellungen historischer Ereignisse, darunter Teile der Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum von Isidor von Sevilla (ca. 560–636, ab ca. 600 Bischof von Sevilla) über die spanischen Herrscher des späten 6. bis 7. Jahrhunderts. Dazu aber gibt es noch weitere Texte eines anonymen Autors. In dem nur 75 Blätter umfassenden Kodex Ms. Phill. 1885 ist also scheinbar ordentlich was enthalten.

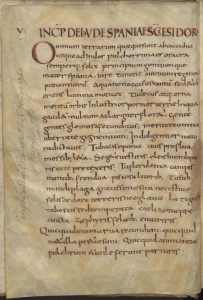

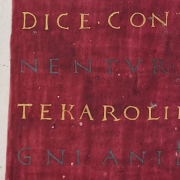

Abb. 1: Ms. Phill. 1885, fol. 1v

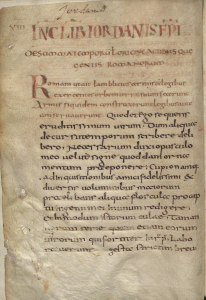

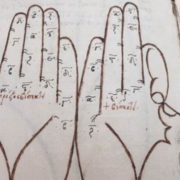

Abb. 2: Ms. Phill. 1896, fol. 1v

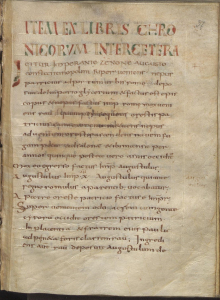

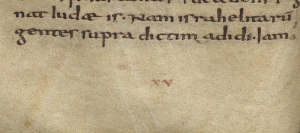

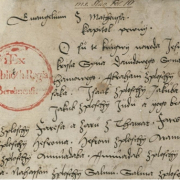

Abb. 3: Ms. Phill. 1885, fol. 37

Wie im frühen Mittelalter häufig beginnt der Text auf fol. 1v, also auf einer Blattrückseite, und das nicht einmal besonders spektakulär (Abb. 1). Die den Inhalt erläuternde Überschrift in der ersten Zeile ist in Großbuchstaben (Kapitalis) gehalten, die mit roter Farbe angestrichen sind; darunter folgt eine zweizeilige Initiale, auch sie mit ein bisschen Rot zur Betonung. Das geht auch in dieser Handschrift prächtiger, zum Beispiel auf fol. 23 zum Beginn der Historia Vandalorum, wo die erste Zeile in mit rot, grün und gelb gefüllten Buchstaben gehalten ist. Auch die Kürzungszeichen sind farbig gestaltet. Besonders aufwendig ist der Textanfang auf fol. 37 (Abb. 3) mit dem Beginn des sog. Excerptum Valesianum II, einem Geschichtswerk über die römisch-italienischen Herrscher von Kaiser Julius Nepos bis zum Ostgotenkönig Theoderich dem Großen: Dort sind sogar zwei Zeilen mit einer Inhaltsangabe aus bunten Lettern gefüllt, die Initiale des Textanfangs I(gitur) ist dreifarbig, der Rest ist in einer weiteren Schriftart gehalten, der Unziale. An dieser Seite kann man übrigens gut sehen, dass die Linien mit einem Griffel gezogen wurden. Man erkennt neben dem eigentlichen Schriftspiegel rechts und links noch eine zusätzliche vertikale Linie. Ganz rechts am Rand sind die Löchlein auszumachen, die die Zeilenhöhe bestimmen. Neben ihnen ist noch viel freier Rand, das heißt die Handschrift ist bei Neubindungen zumindest auf der Längsseite nicht viel beschnitten worden.

Bevor der Band unter Signatur Ms. Phill. 1885 seine Heimstätte in der Berliner Stabi fand, hat er eine echte Europa-Tournee unternommen: Entstanden ist er frühestens in den 90er Jahren des 8. Jahrhunderts in Verona unter dem alemannischen Bischof Egino (gestorben 802). Zu einem unbestimmten Zeitpunkt kam der Kodex nach Metz, wahrscheinlich ist er dorthin mit dem Bischof Rather (Ratherius) von Verona (um 887–974) gelangt, als dieser in sein Heimatland zurückkehrte. Der nächste Aufenthalt war bei den Pariser Jesuiten. Dort verweilte der Kodex bis zu deren Auflösung 1764. Der niederländische Sammler Gerard Meerman kaufte einen großen Teil des Bestandes, nach dessen Tod ging er an Thomas Philipps in Cheltenham. Von dessen Erben schließlich hat die damals noch Königliche Bibliothek 1885 gekauft.

Da ist es verständlich, dass es während eines so langen Zeitraums zu Veränderungen und Verlusten kommen kann. Das erkennt man schon bei einem genauen Blick auf die erste Seite (Abb. 1), denn dort ist am Rand eine römische VI zu sehen, demnach war sie – wie schon am Dekor zu erkennen – der Beginn einer sechsten Textpartie. Offenbar handelt es sich also um ein Fragment. Und tatsächlich – das war schon Ende des 19. Jahrhunderts bekannt – ist ein weiterer Teil des Originalmanuskripts mit derselben Besitzgeschichte in der Berliner Stabi als Ms. Phill. 1896 erhalten. Auch er beginnt auf einer Blattrückseite (fol. 1v – Abb. 2). Wann die beiden Fragmente in eigene Einbände gebunden wurden, ist nicht wirklich sicher. Sicher aber ist, dass das letzte Textstück von Ms. Phill. 1896 einmal der tatsächlich letzte Teil des Manuskripts gewesen ist, denn dort sieht man beispielsweise bei fol. 89 die Löcher, die ein Holzwurm ins Pergament genagt hat. Also handelte es sich ursprünglich um einen Holzdeckeleinband, der beide Teile barg.

Abb. 4: Ms. Phill. 1885, Einband

Abb. 5: Ms. Phill. 1896, Einband

Dennoch bleibt es verwirrend, denn während Ms. Phill. 1885 über einen Einband (Abb. 4) und Vorsatzpapiere verfügt, die in französischen Landen üblich waren, dürften der Einband (Abb. 5) wie die Vorsätze von Phill. 1896 jüngeren Datums sein. Vielleicht ist jener erst bei Meerman entstanden.

Wie aber gehörten die beiden Teile zusammen? Da hilft es, die Lagenordnungen anzuschauen, also die Art, wie die Blattbündel zu einem Buch zusammengeheftet wurden. Netter Weise hat vielleicht sogar schon der Schreiber diese bezeichnet, damit sie bei der Fertigstellung in der richtigen Reihenfolge eingebunden werden konnten.

Abb. 6: Ms. Phill. 1885, fol. 7v

Abb. 7: Ms. Phill. 1896, fol. 8v

Und ab da wird es spannend, denn Ms. Phill. 1885 beginnt mit der Zählung der ersten Lage mit XI auf fol. 7v unten (Abb. 6), somit neben der Kapitelzählung auf fol. 1v (Abb. 1) ein weiteres Indiz dafür, dass der Text unvollständig ist. Folgt man der römischen Lagenzählung, geht das munter weiter (mit einigen Fehlstellen und nicht erklärbaren Merkwürdigkeiten) bis XIII (fol. 15v, 22v). Fol. 37v trägt dann plötzlich eine XXI. Also ein erneuter Hinweis auf eine Lücke. Da kommt nun der andere Teil, Ms. Phill. 1896, ins Spiel: Dort trägt nämlich die erste Lage die XV (Abb. 7). Das passt super zusammen mit der Kapitelzählung, die bei Ms. Phill. 1885 auf fol. 23 die Geschichte der Wandalen mit einer VII zählte, und bei Ms. Phill. 1896 nun mit VIII für die Geschichte der Römer fortgeführt wird (Abb. 2).

Folgt man dieser Zählung der Blattbündel, kamen im ursprünglichen Manuskript die Lagen XV–XX aus Phill. 1896 (dort fol. 1–38), und danach Ms. Phill. 1885 mit XXI–XXVII (dort fol. 37–75), um schließlich mit Lage XXVIII–XXXII aus Phill. 1896 (dort fol. 39–74) zu enden. Die Texte auf den Lagen I–X sind dann zu einem unbestimmten Zeitpunkt verloren gegangen.

Wie es scheint, ist demnach der alte Holzdeckeleinband des Manuskripts kaputt gegangen. Wahrscheinlich lag der Kodex nur noch in Lagen vor, als Ms. Phill. 1885 dann in der Jesuitenbibliothek in Paris mit seinem neuen Einband versehen worden ist. Weshalb jedoch der Buchbinder die Lagenbezeichnungen nicht beachtete und das textliche Kuddelmuddel verursachte, bleibt ein Rätsel.

Literatur:

Valentin Rose, Die Meerman-Handschriften des Sir Thomas Philipps, Berlin 1893, S. 299–335.

Ich danke Bertram Lesser für die interessante Diskussion über die Einbände.

Foto: Gabriele Kaiser, privat

Foto: Gabriele Kaiser, privat

K:\IID\IID_2_Wissenschaftliche_Dienste\01_uebergreifendeAufgaben\Wissenswerkstatt\Werkstattgespraeche\2016\Arabische Handschriften

K:\IID\IID_2_Wissenschaftliche_Dienste\01_uebergreifendeAufgaben\Wissenswerkstatt\Werkstattgespraeche\2016\Arabische Handschriften

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!