„Mein Vater wäre jetzt sehr stolz auf mich!“ – Familienerinnerungen und das Schweigen der Deutschen in der Nachkriegszeit

Was bewegt einen Menschen, Erinnerungen aus seiner Vergangenheit und der Geschichte der eigenen Familie zu einem Crowd-Sourcing-Projekt wie dem aktuellen „Kriegsende 1945“-Projekt der Staatsbibliothek und Facts & Files beizusteuern?

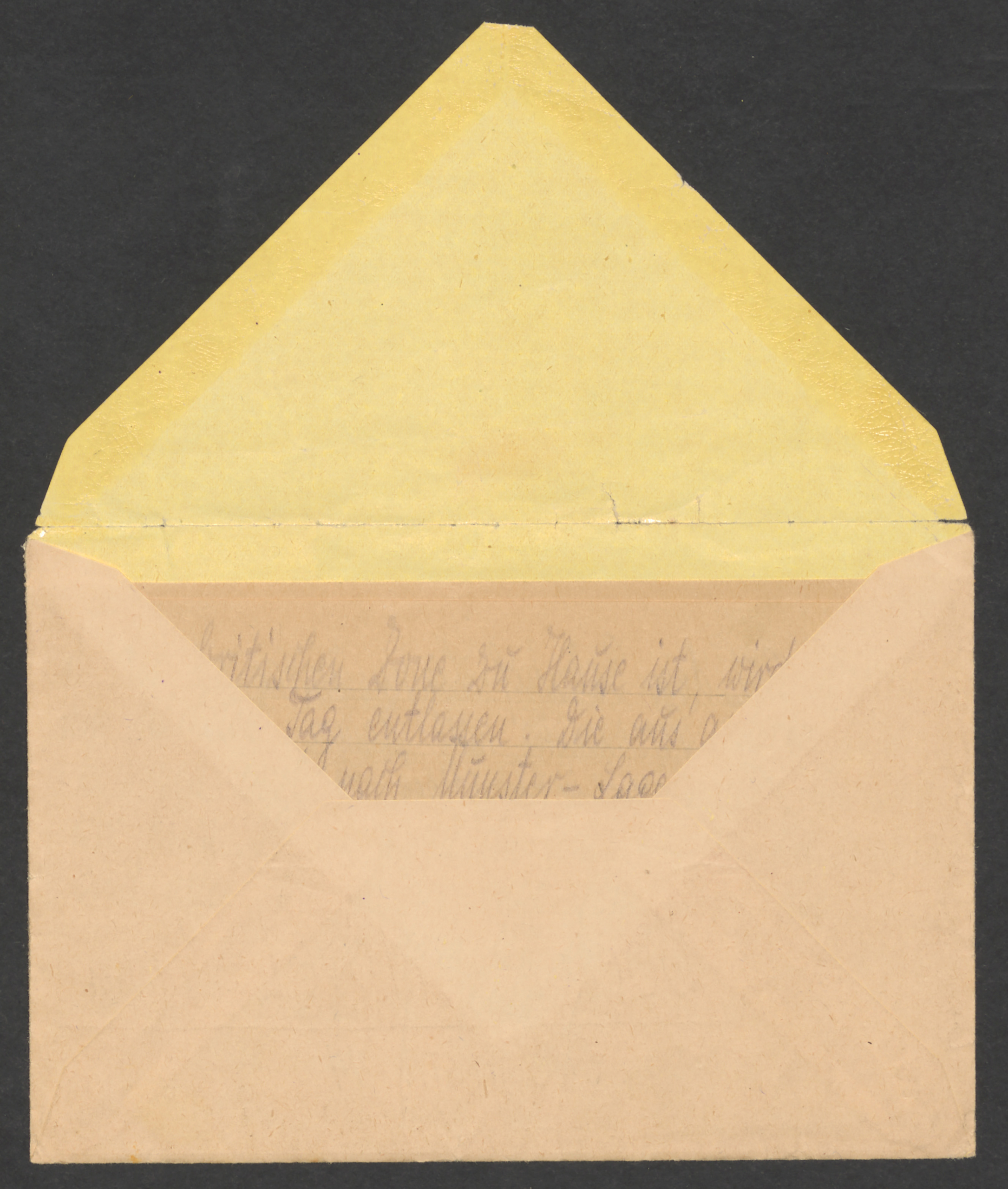

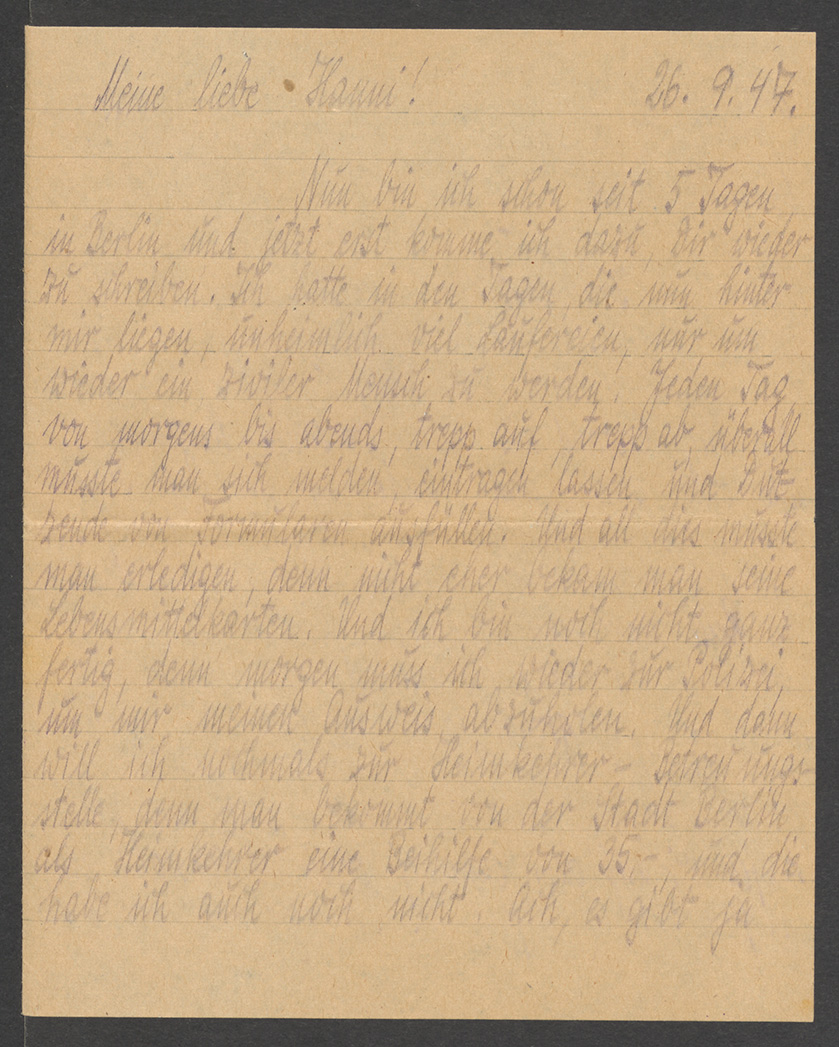

Die Berlinerin Christa Zimmermann hat für die Datenbank Transcribathon Briefe ihres Vaters Heinz Conrad zur Verfügung gestellt, liebevolle und sehnsüchtige Briefe aus der britischen Kriegsgefangenschaft und später aus dem zerbombten Berlin, in das seine Frau mit den zwei kleinen Kindern zunächst nicht nachfolgen konnte. Die Geschichte und die Originaldokumente sind hier nachzulesen: „…wünscht man sich mit allen Fasern seines Herzens Frau und Kind herbei“ – Briefe aus Kriegsgefangenschaft und dem Berlin der Nachkriegszeit von Heinz Conrad an seine Frau Hanni in Bockum-Hövel

Die Briefe berühren und werfen Fragen auf, zum Beispiel, warum es der jungen Familie nicht gelingen konnte, die Distanz zwischen Bockum-Hövel im Münsterland und Berlin nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft zu überwinden. Ich habe mich daher mit Frau Zimmermann in der Kantine des Hauses Potsdamer Straße getroffen und durfte noch viel mehr aus ihrem Leben erfahren.

Wie war die Vorgeschichte Ihres Vaters, Frau Zimmermann?

Mein Vater war Jahrgang 1912 und wurde gleich zu Kriegsbeginn eingezogen, er hat also seine ganze Jugend im Krieg verbracht. Er war erst beim Frankreichfeldzug dabei und später in Russland. Er hat nicht viel über seine Zeit als Soldat gesprochen, das ist ja ein bekanntes Phänomen dieser Generation. Er war einfacher Gefreiter und für die Versorgung der Pferde zuständig – dabei mochte er die „Mähren“ überhaupt nicht. Einmal erzählte er, dass sie in Russland in den eroberten Dörfern den Menschen die letzten Hühner geklaut haben, sie hatten ja selbst nicht viel zu essen. Das hat ihm leidgetan.

Mein Vater wurde zu Kriegsende fahnenflüchtig. Es gelang ihm, sich auf ein Flüchtlingsschiff, das eigentlich Mütter und Kinder aus den Ostgebieten evakuieren sollte, zu schmuggeln. Im hohen Bogen warf er als erstes seine Pistole über Bord – er wäre sonst beim Aufgreifen mit Sicherheit erschossen worden. Das Schiff landete schließlich an der Nordseeküste. Hier wurde mein Vater in britische Kriegsgefangenschaft genommen und nach Münster in Westfalen gebracht.

Offenbar arbeitete Ihr Vater für die britischen Besatzer als Kriegsgefangener – wie war es möglich, dass sich Ihre Eltern kennenlernten?

Ja, das tat er. Welche Arbeiten er für die Briten verrichtet hat, weiß ich allerdings nicht, auch darüber wurde nicht gesprochen. Die Kriegsgefangenen hatten aber auch mitunter Ausgang und gingen „schwofen“. Meine Mutter war eines Tages von Bockum-Hövel zu ihrer Schwester nach Münster gefahren und so lernten sich meine Eltern in einem Tanzlokal kennen. Schon sehr bald war ich unterwegs, kurz darauf war meine Mutter mit meinem kleinen Bruder schwanger. Zwischen uns Geschwistern liegt nur ein Jahr, das war für meine Mutter sehr anstrengend.

Ihr Vater wurde dann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und kam zurück in seine Heimatstadt Berlin, wo seine Mutter als Witwe lebte.

Meine Großmutter war eine sehr stolze, resolute Frau. Sie hatte im Ersten Weltkrieg ihren Mann verloren und stand – im Grunde ähnlich wie ihre Schwiegertochter – mit zwei kleinen Kindern da. Sie war, selten zu dieser Zeit, berufstätig: Sie arbeitete als Sekretärin und war sehr gläubig, evangelisch.

Ihre Eltern blieben zunächst getrennt, Ihr Vater in Berlin bei seiner Mutter, Ihre Mutter bei ihren Eltern in Bockum-Hövel.

In Berlin gab es keinen Wohnraum für die jetzt vierköpfige Familie, alles war zerbombt. Dann kam die Blockade der drei Westsektoren Berlins durch die Sowjetunion von Juni 1948 bis Mai 1949. Reisen nach Berlin wurde fast unmöglich. Meine geschwächte Mutter konnte unmöglich mit zwei Babys ohne Kinderwagen (die gab es nirgends), ohne Babynahrung, ohne Hilfe diese gefährliche Zugfahrt mit mehrmals Umsteigen, Zugausfällen, endlosen Kontrollen etc. bewältigen. So blieben den Eltern nur sehnsuchtsvolle Briefe (es sind an die 40 Briefe). Dann schafften sie eine Übersiedlung nach Berlin. Sie mussten zu viert bei der Mutter meines Vaters in einem einzigen Zimmer unterkommen. Die alte Dame war nicht begeistert von einer katholischen Schwiegertochter, das spielte damals noch eine große Rolle. Es gab bald enorme Schwierigkeiten in so großer Enge und mit nur knappen Lebensmitteln, so dass meine Mutter nach kurzer Zeit Hals über Kopf mit den zwei Kleinkindern in gefährlicher Flucht durch mehrere Grenzen zurück zu ihren Eltern nach Bockum-Hövel unternahm und dort Zuflucht fand.

Welches Schicksal hatte Ihre Familie in Bockum-Hövel?

Meine Großeltern mütterlicherseits waren Arbeitsmigranten, sie stammten aus Böhmen und waren ins Ruhrgebiet gekommen, um im Bergbau Arbeit zu finden. Mein Großvater war Schreiner und fertigte Stützen für die Stollen unter Tage an. Sie hatten 11 Kinder, darunter drei Jungen. Erst ganz spät habe ich erfahren, dass einer der Brüder meiner Mutter von den Nazis als „Dank“ für die Einbürgerung der Familie dazu gezwungen worden war, bei der Deportation der Juden zu helfen. Er hatte dies seinen Eltern unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut und war völlig erschüttert, wie er die Menschen in Viehwaggons verfrachten musste. Er überlebte den Krieg nicht, ebenso ein weiterer Sohn der Familie. Meine Mutter hat dieses furchtbare Geheimnis viele Jahre bei sich behalten und mir erst spät anvertraut. In der Nachkriegszeit konnte man den Eindruck gewinnen, dass alle eine weiße Weste hatten – wo waren die Menschen, die am Unrecht beteiligt waren? Es stellte sich heraus: auch in meiner Familie.

Wie ging es mit Ihrer Familie weiter?

Ich durfte 1953 von der Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes profitieren: Berliner Kinder, z. T. unterernährt, fuhren für 3-4 Monate zu Schweizer Familien aufs Land und wurden gesund gepäppelt. Auch ich war so ein ‚Schweizer Kind‘, auf einem Bauernhof in Moudon. Wurde dort bestens ernährt und hatte Freiheit ohne Ende zwischen Kühen und Schlachtefest… Ich kam mit Geschenken im Koffer heim. –

Mein Vater arbeitete sein ganzes Leben lang in der Firma seines Onkels in Berlin-Schöneberg, sie wohnten wenige Meter entfernt in der Geneststraße. Meine Großmutter wohnte am Sachsendamm, damals eine schöne Wohngegend. Ab ca. 1970 begann der Abriss der Wohnhäuser am Sachsendamm, und die Schnellstraße wurde gebaut, so wie sie heute ist. Betagte Mieter haben den Verlust ihrer Wohnungen oft nicht überlebt. So auch meine Großmutter. Sie starb kurz darauf im Seniorenheim, weit entfernt von ihrem geliebten Schöneberg. Meine Eltern zogen in einen Neubau in Buckow in die 11. Etage. Sie genossen es sehr, einen Fahrstuhl, einen Balkon und viel Licht und Wärme in der Wohnung zu haben.

In der Rückschau hatte ich eine sehr schöne Kindheit, obwohl wir wenig Geld hatten und zunächst sehr beengt wohnten. Das Wichtigste war, sich als Kind geliebt zu fühlen, alles andere ist zweitrangig. Nicht ganz so einfach war es für meinen Bruder, der schon früh seine Homosexualität bemerkte, was für meine Eltern schwierig zu akzeptieren war. Erst später, als mein Bruder sich als sehr begabter Kürschner mit einem eigenen Pelz-Geschäft in Paris an den Champs Elysées einen Namen gemacht und seinen langjährigen Partner geheiratet hatte, konnten sie sich damit arrangieren.

Sie berichten sehr persönliche Erlebnisse und sind bereit, sie mit der Allgemeinheit zu teilen, wie kommt das?

Ich bin sehr beeindruckt von der Psychologin Gabriele Baring, der Ehefrau des Historikers Professor Arnulf Baring, die sich mit den Kriegstraumata der Deutschen auseinandergesetzt hat und mit Familienaufstellungen arbeitet. Ihr Buch „Die geheimen Ängste der Deutschen“ zeigt auf, wie sehr sich Traumata auch in den nachfolgenden Generationen im Nervensystem festsetzen und dass diese nur dadurch gelöst werden können, wenn wir darüber sprechen. Meine Eltern haben über ihre Erlebnisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit so gut wie nichts berichtet. Heute ärgere ich mich, dass ich nicht mehr gefragt habe. Ich selbst habe in meiner Schulzeit von meinen (aus der NS-Zeit weiterunterrichtenden) Lehrern nur gehört: „Und dann kam das Dritte Reich und da wisst ihr ja, was passiert ist. Weiter im Text.“ Meine Kinder – sie sind Ende 40, Anfang 50 – wiederum sagen, ihnen käme das Thema bald zu den Ohren heraus, sie schauen lieber nach vorn. Ich möchte gerne mit meinen Kindern noch mehr über unsere Familiengeschichte ins Gespräch kommen. Neulich habe ich mich mit ihnen zusammengesetzt und die kleine Intarsien-Holzschatulle mit den Briefen und Fotos gemeinsam angeschaut. Sie waren sprachlos, was sie nun über ihre Großeltern erfahren konnten und sind dankbar über die Erinnerungsstücke. Der persönliche Bezug macht es alles viel erlebbarer.

Wenn Projekte wie das der Staatsbibliothek bislang unbekannte Quellen aus Familienbesitz für die Öffentlichkeit zugänglich machen, dient das in unseren Augen als Ergänzung und auch als Korrektiv für die staatliche Überlieferung von Geschichte in Archiven und anderen Kultureinrichtungen – wie sehen Sie das?

Ich habe zu meinen Kindern gesagt, als ich ihnen unsere hochgeladene Geschichte in der Datenbank Transcribathon zeigte: Mein Vater wäre heute sehr stolz auf mich. Er selbst konnte nicht über die Zeit sprechen, aber ich bin mir sicher, er ist dankbar, dass ich es schaffe, diese Erinnerungen zu bewahren, weiterzugeben und aus dem Schweigen zu entlassen.

Haben wir Ihr Interesse am Projekt geweckt? Haben Sie ebenfalls Stücke und Geschichten, die Sie beisteuern möchten? Melden Sie sich gerne mit allen Ideen und Erkenntnissen unter mitforschen@sbb.spk-berlin.de

Oder nehmen Sie an unseren Workshops teil:

Alle Termine finden Sie regelmäßig auf unserer Seite:

lab.sbb.berlin/erinnerungen1945/Mehr zu unseren Citizen Science-Projekten finden Sie im Stabi Lab:

lab.sbb.berlin/citizen-science

In Zusammenarbeit mit Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin und Facts & Files Digital Services GmbH und Europeana.

Teil der stadtweiten Themenwoche 80 Jahre Kriegsende auf Initiative und gefördert vom Land Berlin, realisiert von Kulturprojekte Berlin mit zahlreichen Partnern.

SBB-PK

SBB-PK

Mein Vater erzählt mir in letzter Zeit viele Geschichten von damals.

Mein Vati heißt Francesco. Geboren wurde er 1943, in Montescaglioso, einem kleinen Ort, nicht weit von Matera , in der Region Basilikata in Süditalien. Wer das Gebiet nicht kennt: Basilikata zählt historisch zu den ärmsten Regionen Italiens. Noch bis in die 1950er Jahre hinein war der Großteil der Menschen dort Bauern oder Tagelöhner, oft abhängig von Landbesitzern, die große Ländereien wie kleine Königreiche verwalteten. Soziale Sicherung? Fehlanzeige. Fließendes Warmwasser und Toiletten? Ebenso. Man arbeitete, um zu essen. Und manchmal reichte es trotzdem nicht.

https://www.montescaglioso.online/2025/11/kindheit-in-montescaglioso-francesco.html

Buongiorno, lieber Herr Viggiani, vielen Dank für Ihren Beitrag. Falls Sie in der Familie noch Erinnerungsstücke aus der Nachkriegszeit besitzen (z.B. Fotos, Briefe, Tagebücher), können Sie sich gerne an uns wenden. Wir könnten sie noch in die Datenbank (https://1945.transcribathon.eu/) gemeinsam mit Ihren Geschichten dazu hochladen. Die Familienerinnerungen sollten aus den Jahren 1943/45 – 1950 stammen, müssen aber keinen Bezug zu Berlin haben – dies war erst der Startpunkt, das Projekt wird europaweit ausgeweitet. In Workshops entziffern wir gemeinsam die handschriftlichen Dokumente (auch italienische). Nähere Informationen: https://lab.sbb.berlin/erinnerungen1945/

Cordialmente, Ulrike Reuter