Eine Brandenburgische Franziskanerbibel mit doppelter Diebstahlsicherung

Im Bestand unseres Handschriftenreferats befindet sich unter der Signatur Ms. theol lat. fol. 64-67 ein besonderes Stück: eine Bibel aus dem frühen 13. Jahrhundert. Sie stammt aus einem Franziskanerkloster, das um 1220/30 in der brandenburgischen Kleinstadt Ziesar gegründet und um 1238/39 in die Stadt Brandenburg verlegt wurde. Aus der Bibliothek dieses Klosters gelangten 57 Handschriften in unseren Bestand.

Unsere Franziskanerbibel ist in vier Teilbände mit dem Format 43 x 32 cm aufgeteilt. Ein kleiner Teil ist verloren gegangen. Die Aufteilung machte es möglich, daß mehrere Mönche gleichzeitig in dem Werk lesen konnten. Zahlreiche Gebrauchsspuren lassen darauf schließen, daß die Ordensbrüder fleißig darin gelesen haben.

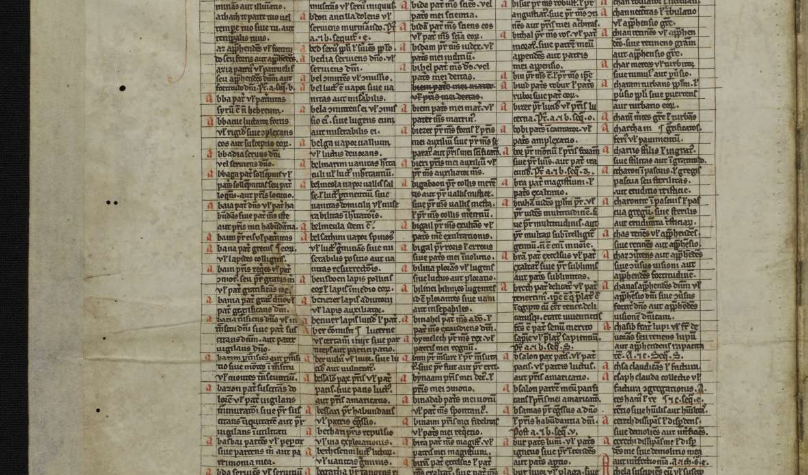

Der Text ist in gotischer Textualis geschrieben. Jedes Kapitel und Unterkapitel ist mit einer farbigen Initiale eingeleitet. Inhalt und Aufbau der Bände lassen erkennen, daß dem Schreiber eine aus Paris stammende Bibel als Vorlage gedient hat. Die Abschrift wurde von einem Schreiber namens Ludbertus für den Pfarrer und Klostergründer Helias (+ 1237) angefertigt. Ludbertus dürfte für diese Abschrift eineinhalb bis zwei Jahre gebraucht haben, ein Aufwand, den man sich im Print-on-Demand-Zeitalter kaum noch vorstellen kann.

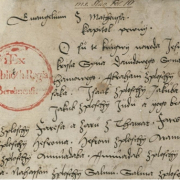

Die mit Schweineleder bezogenen hölzernen Einbanddeckel sind nicht original. Sie entstanden im späten 15. Jahrhundert. Ursprünglich waren sie mit aufwendigen Beschlägen verziert, die bedauerlicherweise nicht erhalten sind. Am oberen Rand der hinteren Einbanddeckel finden sich Spuren von Kettenbefestigungen. Das „An-die-Kette-legen“ war ein durchaus gebräuchlicher Schutz vor Langfingern. Zudem hat der Schreiber Ludbertus im letzten Band auf Blatt 17 eine deutliche Warnung hinterlassen, die damals sicher so wirksam war wie heute ein Buchsicherheitsetikett: „Wer sie [die Bibel] wegnimmt, sei verflucht.“ (Qui eam abstulerit anathema sit).

Im November 2024 hielt Herr Prof. Eef Overgaauw im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau einen Vortrag über die kostbaren Bände.

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

„Das „An-die-Kette-legen“ war ein durchaus gebräuchlicher Schutz vor Langfingern“ – ggf. ein gelegentlich nicht unerwünschter Nebenffekt. Oder können Sie sich vorstellen, wie Sie ein in Holzdeckel gebundes Schwerstgewicht aus Pergament in Holzdeckeln im Kastenformatt von 32 x 43 cm unter Ihrer Kutte davontragen? Die Ketten verhinderten bei wachsendem gebunden Schrifttum die Verlegung von Stücken: wer die Schriften studieren wollte, musste zu den Büchern wandern; die kamen nicht zu ihm (wie heute).