Auf der Suche nach der Hörspielkunst. Ästhetische Diskurse im Hörspiel der Nachkriegszeit

Gastbeitrag von Luisa Drews

Als der deutschsprachige Rundfunk nach dem Zweiten Weltkrieg seine Tätigkeit unter der Aufsicht der vier Besatzungsmächte aufnahm, hatte das Hörspiel bereits eine zwanzigjährige Geschichte hinter sich. Die in diesen Jahren gemachten Erfahrungen hatten jedoch weniger die Form einer Entwicklung als vielmehr diejenige verschiedener Versuche und Konzepte, die zum Teil abgebrochen, zum Teil nicht weiterverfolgt worden waren. Dass es zu keiner stringenten Entwicklung des Hörspiels gekommen war, hatte nicht zuletzt mit dem politischen Wechsel und den damit verbundenen institutionellen Neustrukturierungen zu tun. Die Modelle, die zwischen 1924 und 1945 für das Hörspiel erwogen und erprobt worden waren – wie die didaktischen Hörmodelle des Weimarer Radios und die politischen Kurzhörspiele während des Nationalsozialismus –, waren daher nur bedingt auf die Erfordernisse des Rundfunks nach 1945 zu übertragen. Hinzu kamen der weitgehend ungeklärte Status der Gattung Hörspiel im System der Künste und das Fehlen eines Bewusstseins für die Selbstständigkeit des Hörspiels und seiner Eigengesetzlichkeiten. Während man in den 1920er und 1930er Jahren noch offen darüber diskutiert hatte, wo das Hörspiel im Spannungsfeld von Film, Drama und Lesung zu verorten sei, hatte sich der Spielraum des Hörspiels in den 1930er und 1940er Jahren auf eine Konzeption verengt, die stark an die Theaterdramaturgie angelehnt war. Um einen politischen Neubeginn des Rundfunks und einen ästhetischen Neuanfang des Hörspiels zu markieren, waren nach 1945 also Abgrenzungen zur jüngsten Radiogeschichte und Standortbestimmungen in der Debatte der frühen Hörspieljahre nötig.

Für die Alliierten war der Rundfunk ein Medium der Demokratisierung in doppelter Hinsicht; sie sahen in ihm einen zu demokratisierenden institutionellen Apparat und ein Mittel der allgemeinen gesellschaftlichen Demokratisierung. Zu diesen Instrumenten zählten beispielsweise der Schulfunk und Sendungen, die der Erwachsenenbildung dienen sollten, Rundfunkschulen und Nachwuchskurse, in denen das zukünftige journalistische Personal herangebildet wurde, Sendereihen, die die Hörer*innen einzubeziehen suchten und Sendereihen, die sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandersetzten (z.B. die Rundfunkberichterstattung über die Nürnberger Prozesse 1945 und 1946 oder Sendereihen, die den Sprachstil des Nationalsozialismus kritisch analysierten). Dem Hörspiel, das den westdeutschen konfessionellen Medien (wie z.B. die ‚Funk-Korrespondenz‘ des Katholischen Rundfunk-Instituts und der Spezialdienst ‚Kirche und Rundfunk‘ des Evangelischen Pressedienstes) als „Krönung der Rundfunkarbeit“ galt, sollte in diesem Projekt der Demokratisierung eine besondere Stellung zukommen. Dies hatte mehrere Gründe. Die Verantwortung und Bedeutung, die mit der Arbeit am Hörspiel verbunden waren, wurden zum einen aus der starken Hörerbeteiligung an Hörspielsendungen abgeleitet: Was verhältnismäßig viele Menschen empfangen konnten, was viele interessierte und von vielen tatsächlich gehört wurde, durfte, so die Logik, nicht nachlässig behandelt werden. Zum anderen verursachte das Hörspiel im Vergleich mit anderen massenmedialen Kunstformen die geringsten Produktionskosten, es konnte also mit verhältnismäßig geringen Mitteln Bildung mit Unterhaltung verknüpfen und relativ viele Menschen erreichen. Es konnte, wie Eugen Kurt Fischer für das westdeutsche Hörspiel 1960 feststellte, als „Grenzfall (der indirekten Bildungsarbeit)“ erscheinen.

Bei der Aufwertung der Rolle des Hörspiels nach 1945 ging es aber um noch mehr. Die Anforderungen an die und Förderung der Hörspielkunst schienen mit der Bildung und Schulung des Gehörs zusammenzuhängen. Was Theoretiker unterschiedlicher Provenienz von den 1920er bis in die 1940er Jahre gefordert hatten, nämlich die Herausbildung einer „Hörkultur“, kehrte nach 1945 im Zeichen der allgemeinen gesellschaftlichen Demokratisierung wieder. Die Erziehung zum richtigen Hören, die von Wort- und Musiksendungen gleichermaßen verlangt wurde, war deshalb so bedeutend, weil die Art des Hörens als Ausdruck der Beziehung zwischen Rundfunk und Hörpublikum verstanden wurde. Passive Rezeptionshaltungen und die Verschlechterung der Sprachgewandtheit wurden auch dem gegenwärtigen Betrieb des modernen Massenmediums Rundfunk zur Last gelegt, in dem zunehmend Unterhaltungsaspekte wichtiger wurden. Und weil die Hörer*innen nicht zu einer „Hördiät“, d.h. einem gezielten Auswahlhören, gezwungen werden konnten und auch längere Sendepausen keine Option waren (schließlich war man gerade erst dabei, den Sendebetrieb über den Tagesverlauf auszuweiten), musste die Erziehung zum Rundfunkhören durch eine Aktivierung der Sendeprogramme erfolgen. Wenn die einzelnen Hörer*innen sich persönlich angesprochen fühlten und es gelänge, den uninteressierten Dauerhörer aus seiner Passivität zu locken, dann würde der Rundfunk seiner erzieherischen Bedeutung gerecht, schrieb etwa Ludwig Stöcker 1950 in der Zeitschrift ‚Rufer und Hörer‘. Maßnahmen, von denen man sich eine Aktivierung des Hörens versprach, waren Hörerwettbewerbe, die regelmäßige Befragung des Publikums nach seinem Geschmack, die Einbindung von Hörer*innen in die Mitarbeit am Programm und auch Sendereihen, die exemplarisch gute und schlechte Musikstücke gegenüberstellten, um so das Ohr der Hörer*innen für künstlerische Qualitätsunterschiede zu schärfen. Das Hörspiel hingegen wurde als genuin aktivierende Sendeform des Radios verstanden: Erst durch aufmerksames Zuhören über einen längeren Zeitraum, so glaubte man, treten die Hörer*innen in Kontakt mit dem aus Sprache, Musik und Geräuschen bestehenden Hörwerk, bringen ihre Vorstellungskraft ein und werden Teil des Schöpfungsprozesses. Hörspielförderung bedeutete daher automatisch Förderung und Heranbildung aktiver Hörer*innen.

Interessanterweise ging mit der hohen Wertschätzung der Hörspielkunst, wie sie Ende der 1940er Jahre auch vonseiten der Westalliierten formuliert worden war, noch keine auf ähnlichem Reflexionsniveau geführte ästhetische Debatte einher. Dies wird verständlich, wenn man das Hörspiel im Kontext der Rundfunkentwicklung betrachtet. Die Zukunft des Hörspiels war Ende der 1940er Jahre völlig offen. Angesichts des neuen, aufkommenden Mediums Fernsehen war unklar, welche Form das Hörspiel annehmen würde, wie sich Hörfunk und Fernsehen zueinander verhalten würden und ob es sich überhaupt lohnen würde, eine eigene Hörspielkunst zu entwickeln, wenn diese in ein paar Jahren ohnehin obsolet werden könnte. Diese Fragen lassen sich in zahlreichen Periodika nachvollziehen, die sich im Bestand der Staatsbibliothek befinden, z.B. in ‚Theater der Zeit‘, ,Rufer und Hörer‘ und ‚Rundfunk und Fernsehen‘, aber auch in ‚Berlin hört und sieht‘ und der wohl bekanntesten Programmzeitschrift der Jahre, ‚Hör zu!‘. Die Verwirrung um die zukünftigen Zuständigkeiten innerhalb des Mediensystems war ästhetischen Debatten, die die medialen Spezifika der Formen in Rechnung stellten, nicht zuträglich; vielmehr spiegelten die zeitgenössischen Vergleiche eine implizite und unhinterfragte Gattungshierarchie. Während etwa das jüngere Hörspiel noch immer an den Maßstäben des älteren, etablierten Dramas gemessen wurde und zugleich das kommende Fernsehspiel fürchten musste (weil mit diesem die Hoffnung auf eine Zusammenführung von Ton und Bild verknüpft war), war das noch nicht entwickelte Fernsehspiel seinerzeit in den Diskursen bedroht vom Film und von der Bühne. Was das Verhältnis von Drama und Hörspiel anging, sah es damals nicht besser aus. Tatsächlich gab es einige, die der Ansicht waren, dass es keiner besonderen Hörspieldramaturgie bedürfe, weil es das Hörspiel an sich nicht gäbe. Viele Autoren behaupteten, dass das Hörspiel lediglich eine neue technische Ausdrucksform des Dramas darstelle und somit dessen vermeintlich ewigen dramaturgischen Gesetzen zu unterstellen sei. Diese Sichtweise, die ihre Wurzeln in der Frühzeit des Rundfunks hatte und besonders in den Hörspieltheorien nationalsozialistischer Autoren verfestigt worden war, wirkte beispielsweise sehr prominent bei Gottfried Müller nach. Dessen mehrfach wiederaufgelegtes Standardwerk zur ‚Dramaturgie des Theaters und des Films‘, das 1941 erstmals erschienen war und 1952 in erweiterter Form seine fünfte Auflage erlebte, wurde erst in der sechsten Auflage von 1954 um ein eigenes Kapitel zur „Dramaturgie des Hörspiels“ erweitert. Doch auch hier ging es letztlich nur darum, der Hörspielform jegliche Relevanz abzusprechen und die Inhalte des Hörspiels als das Maßgebliche zu setzen (so auch unverändert in der 7. Auflage von 1962).

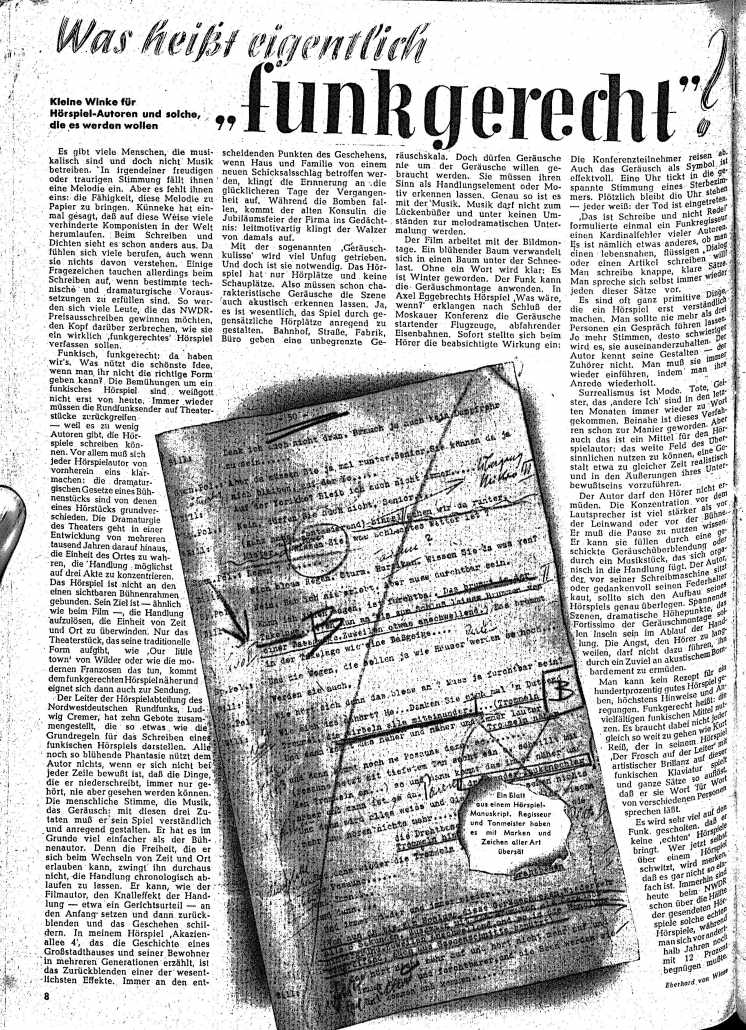

Eberhard von Wiese: Was heißt eigentlich „funkgerecht“? Kleine Winke für Hörspiel-Autoren und solche, die es werden wollen. In: Hör zu! (1947), S. 8. – SBB-Signatur: 2° 2 Per 515-1/2.1946/47

Nur vereinzelte Stimmen wie die von Gerhard Mehnert gestanden dem Hörspiel, dem Ende der 1940er Jahre eine eigene Theorie und Ästhetik verwehrt blieb, eine pragmatische Zuwendung zu. Mehnert forderte eine Zusammenfassung von handwerklichen Regeln, die den technischen Vorläufigkeiten Rechnung tragen sollten, und bezeichnete dieses Desiderat als „Hörspielmethodologien“. Die Dissertationsschrift von Ernst Theodor Rohnert aus dem Jahr 1947, die sich nachdrücklich dafür einsetzte, das Missverständnis von der Verwandtschaftsbeziehung zwischen Drama und Hörspiel zu beseitigen und den Weg frei zu machen für die Ausprägung einer eigengesetzlichen Hörspielform, musste – aufgrund ihrer Entstehungsumstände als universitäre Qualifikationsschrift – weitgehend ungehört bleiben. Erst Anfang der 1950er Jahre mehrten sich die Stimmen in den Zeitschriften ‚Rufer und Hörer‘ und ‚epd/Kirche und Rundfunk‘, die vor einer zu starken Orientierung am Theater warnten und die Kunstform Hörspiel zu stärken suchten. Dass es nach Meinung verschiedener Zeitgenossen Ende der 1940er Jahre noch keine eigentliche Rundfunk- oder Hörspielkunst gab, war eine grundlegende Schwierigkeit dabei, das Hörspiel unmittelbar in die Umerziehungs- und Demokratisierungsvorhaben der Sender einzubeziehen. Das Hörspiel war unmittelbar nach dem Krieg mit hohen gesellschaftlichen und moralischen Ansprüchen beladen und zentrales Element eines Umgestaltungsprozesses geworden, ohne dass es eine grundlegende Verständigung über Formfragen des Hörspiels oder überhaupt über die Radiogattung Hörspiel in Deutschland gegeben hatte, die als Basis ihrer Umsetzung hätte dienen können. Ein weiteres Problem bestand im Fehlen von deutschsprachigen Rundfunkautor*innen für das Hörspiel. Hinzu kam, dass die öffentliche Kritik, die man als Wegweiser und Berater der Hörer*innen in einem demokratischen System für unabdingbar hielt, erst im Entstehen begriffen war.

Das Fehlen einer „prästabilisierten Ästhetik des Rundfunks“, das Martin Kunrath 1951 in der Zeitschrift ‚Rufer und Hörer‘ beklagte, und die damit einhergehenden Unsicherheiten brachten aber nicht nur Hemmnisse mit sich, sondern eröffneten, wie mein Dissertationsprojekt zu zeigen versucht, eine für das Hörspiel nach vielen Seiten offene Lage. Diese Lage ist von der Forschung bislang unzureichend charakterisiert worden, dominieren für das westdeutsche Hörspiel dort doch noch immer festgefahrene Vorstellungen von einem traditionellen, sogenannten Literarischen Hörspiel der 1950er und einem innovativen und experimentellen, sogenannten Neuen Hörspiel ab den späten 1960er Jahren, während das Hörspiel der DDR deutlich weniger Beachtung in der Forschung erfahren hat. Das westdeutsche Hörspiel der späten 1940er und 1950er Jahre ist aber, so meine These, deutlich vielschichtiger als bislang angenommen. Auch lässt sich eine kategorische Abgrenzung der Hörspieldiskussion und -praxis in Ost und West nicht aufrechterhalten, da Autor*innen genauso wie Hörspiele oft von verschiedenen Rundfunkanstalten produziert wurden. Zudem sind die Bezüge zwischen den ästhetischen Schriften zum Hörspiel von ost- und westdeutscher Seite in den Blick zu nehmen. Hinzu kommt, dass die ästhetischen Diskurse und Versuche des Nachkriegshörspiels sich mit Positionen und Praktiken der 1920er, 1930er und 1940er Jahre auseinandersetzen. Meinem Forschungsprojekt geht es also um eine bislang nicht geschriebene Geschichte der Neuansätze und Anknüpfungspunkte, Versuche und Bemühungen um eine Medienästhetik des Hörspiels nach 1945.

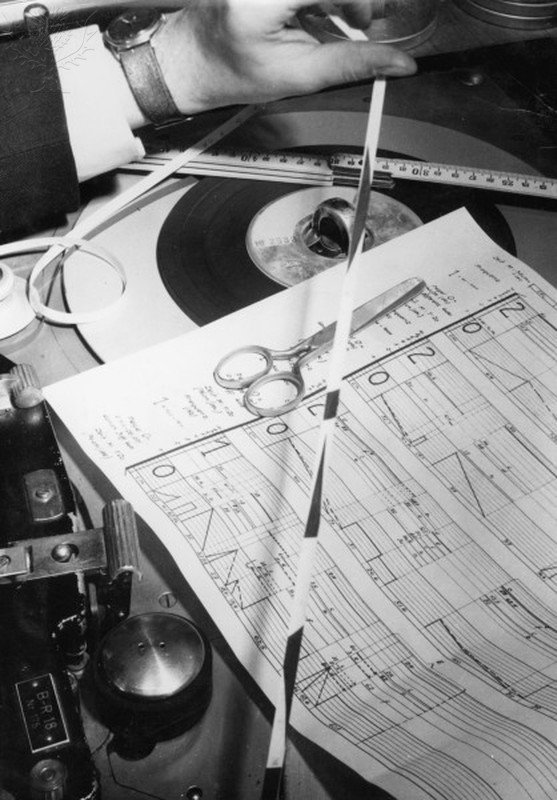

Sound Studio, WDR Cologne / Electr.Music Technology / Sound Engineering. – ‚Composing‘ of electronic music at a recording studio of Westdeutscher Rundfunk broadcasting company in Cologne with tape recorder, scissors, folding rule and score. – Photo, undated (1950s). – Quelle: Britannica ImageQuest © akg-images / Universal Images Group / For Education use only

Für das Nachvollziehen dieser Suchbewegung sind die Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin eine wichtige Ressource; die Online-Systematik des historischen Altbestands verzeichnet unter dem Schlagwort „Hörspiel“ 12 Systemstellen. Allein im Notationsbereich Xa 7430/200 ‑ Xa 7455/2220, der Film und Hörspiel betrifft, sind 615 Einträge verzeichnet. Beispielhaft für die Bezugnahmen des Nachkriegshörspiels auf die deutsche Rundfunktradition ist der 1951 in der BRD gegründete ‚Hörspielpreis der Kriegsblinden‘ zu nennen, der an Vorstellungen des ‚blinden Hörens‘ aus den 1920er Jahren und die Bemühungen der sozialen Radiohilfe anknüpfte. Dahinter stand ein Bündel von Überzeugungen, etwa, dass das neue Medium gerade für blinde Menschen zur „Erlösung“ werden könne, weswegen ihnen möglichst kostenfrei Zugang zum Rundfunk verschafft werden solle, dass blinde Menschen die besseren Radiohörer*innen seien usw. Der ‚Hörspielpreis der Kriegsblinden‘ vertiefte diesen Zugang durch eine Hörspieljury, die zur Hälfte aus im Krieg erblindeten Soldaten, zur Hälfte aus Fachkritikern bestand. Das hierfür wesentliche Zeitschrifteninstrument ‚Der Kriegsblinde. Zeitschrift für Verständnis und Verständigung‘, das seit 1949 herausgegeben wurde, liegt ebenso in den Magazinen der Staatsbibliothek wie sein in den Jahren 1917 bis 1944 publizierter Vorgänger ‚Der Kriegsblinde. Zeitschrift der National-sozialistischen Kriegsopferversorgung‘.

Es sind aber auch – bedingt durch die verschiedenen Methoden und Praktiken, welche die Alliierten in ihre Besatzungszonen brachten – neue Schwerpunkte und Fragen entstanden, die sich ohne diese äußeren Impulse nicht verstehen lassen. Die USA und England brachten beispielsweise eine im Vergleich zu Nachkriegsdeutschland weit fortgeschrittene Debatte zur Hörerforschung in die Rundfunkanstalten, die das soziologische und ästhetische Verständnis von Hörprozessen auf ein neues Reflexionsniveau stellte und auch in den Hörspielen selbst thematisiert wurde. Die theoretischen Überlegungen zum Status von Klangobjekten, wie sie von der Pariser Gruppe um Pierre Schaeffer im Bereich der ‚musique concrète‘ experimentell erkundet und diskutiert wurden, trafen auf die Versuche des Kölner Studios für elektronische Musik; beide Bewegungen änderten das Verständnis von Klangproduktion und Hören grundlegend und lassen sich auch im Hörspiel der Zeit nachweisen. Um die Debatten der verschiedenen Rundfunkländer speziell zu technischen Fragen zu verfolgen, ist in der Online-Systematik ein Einstieg über den Notationsbereich Techn. III 16 b 1 empfehlenswert; derzeit sind hier 248 Rundfunkperiodika verschiedener Sprachen und Länder gelistet. Nicht zuletzt sind auch jene sprachspielerischen Hörspielversuche der frühen 1950er Jahre zu nennen, die weder in dadaistischer Lautpoesie noch im „doppelten Imperativ ‚hörspiel‘“ (Jandl/Mayröcker 1970) der späten 1960er Jahre aufgehen.

Während meines zweimonatigen Forschungsaufenthalts an der Staatsbibliothek habe ich mich insbesondere auf die Hörspieldebatte der späten 1940er und frühen 1950er Jahre konzentriert. Die Bestände zeigen, dass es verkürzt wäre, von einem Vakuum der Hörspieldiskussion nach 1945 zu sprechen und machen deutlich, welches Potential gerade Forschungsbemühungen eignet, die diese Übergangsjahre in den Blick nehmen.

Frau Luisa Drews, Universität Wien, Österreich, war im Rahmen des Stipendienprogramms der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Jahr 2020 als Stipendiatin an der Staatsbibliothek zu Berlin. Forschungsprojekt: „Blindes Hören. Medien- und Gattungsästhetik von Radio und Hörspiel in den 1950er und 1960er Jahren“

akg-images / Universal Images Group / For Education Use Only

akg-images / Universal Images Group / For Education Use Only

K:\ZWR\Bildrechte\Murawski\Maerchen_2016\Wg_Maerchen_PublicDomain_Wikimedia.png

K:\ZWR\Bildrechte\Murawski\Maerchen_2016\Wg_Maerchen_PublicDomain_Wikimedia.png

CC-BY-NC-SA

CC-BY-NC-SA Public Domain

Public Domain Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz | Kollage von Carolin Hahn

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz | Kollage von Carolin Hahn

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!