Digitale Lektüretipps 59: Kuratierte Datensets aus den Digitalisierten Sammlungen: Coding Precarity – Gewinnstreben und Arbeitsreform

Ein Beitrag aus unserer Reihe Sie fehlen uns – wir emp-fehlen Ihnen: Digitale Lektüretipps aus den Fachreferaten der SBB

Für den Kulturhackathon Coding Precarity haben wir im Sommer 2020 aus den Digitalisierten Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin und der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft acht thematisch kuratierte Datensets zusammengestellt. Wir freuen uns sehr, wenn unsere digitalen historischen Bestände zum Thema „Social Issues in Cultural Data“ Sie zu eigenen wissenschaftlichen oder kreativen Projekten inspirieren!

Datenset Gewinnstreben und Arbeitsreform: Wirtschaftliche, juristische und soziale Aspekte

Was nützen dem arbeitenden Volke öffentliche Bäder und Plätze, wenn ihm keine Zeit bleibt, sie zu besuchen? (S. 14)

Das Ringen um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und den Schutz von Arbeitnehmenden prägte das späte 19. Jahrhundert. Insbesondere an der Forderung nach einem Achtstundentag entzündeten sich heftige Debatten, da viele Arbeitgeber darin eine Gefahr für die wirtschaftliche Produktivität im Allgemeinen und ihre Profite im Besonderen sahen – oder vielleicht auch progressive Ideen grundsätzlich fürchteten, wie Hermann Thurow in seiner Streitschrift „Die praktischen Erfolge der Achtstunden-Agitation“ (1898) unterstellt:

Steinmetz, Was müssen Dienstboten und Herrschaften vom Invaliditäts- und Altersversicherungs-Gesetz wissen?, Berlin 1891, S. 41.

Der französische Freiheitssänger Béranger war es, der die der bürgerlichen Gesellschaft innewohnende systematische Abneigung gegen alle Neuerungen treffend mit den Worten charakterisirte (…):

Ein Gedanke pocht an’s Thor:

Schiebet schnell die Riegel vor!

Wenn je ein Gedanke, so war es d[er] Gedanke des Achtstundentages, dem man die Riegel vorzuschieben suchte. (S. 3)

Es sollte noch lange dauern, bis diese Riegel aufgeschlossen wurden, denn erst 1918 wurde der Achtstundentag in Deutschland gesetzlich verankert – um 1923 bereits wieder abgeschafft zu werden.

Deutlich früher – wenn auch nicht ohne anfängliche Gegenstimmen – konnte die Absicherung von Arbeiter*innen durch Kranken-, Invaliditäts- und Altersversicherungen durchgesetzt werden. Das komplizierte Versicherungssystem wurden bei seiner Einführung 1889/1891 in „leicht faßlich[en]“ Abhandlungen für Arbeitgeber und –nehmende erläutert und späterhin noch verschiedenen Reformen unterzogen. So mussten sich etwa versicherungspflichtige Dienstboten bei der Polizei „eine zweiblättrige Karte aus gelbem Kartonpapier“, die sog. Quittungskarte, aushändigen lassen, die dann pro Arbeitswoche vom Hausherrn bzw. der Hausfrau mit einer Beitragsmarke versehen wurde – aber ja nicht mit der falschen!

Man [muss] Jeden, der Lohn fordert, frag[en]: „Haben Sie Ihre Quittungskarte da? (…)“ Ist sie glücklich zur Stelle, so kann das Aufkleben beginnen, vorausgesetzt, daß man die „Beitragsmarken“ hat (…), [die] von den Postanstalten feil gehalten [werden. Man] darf nur die Marken derjenigen Versicherungsanstalt verwenden, in deren Bezirk [das] Hauswesen sich befindet. Wer also innerhalb des Weichbildes von Berlin wohnt, muß seine Marken bei einer innerhalb des Weichbildes gelegenen Postanstalt kaufen, wer dagegen zu Charlottenburg oder zu Schöneberg gehört, kann diese Marken nicht brauchen. (Steinmetz, Was müssen Dienstboten und Herrschaften vom Invaliditäts- und Altersversicherungs-Gesetz wissen?, Berlin 1891, S. 16f.)

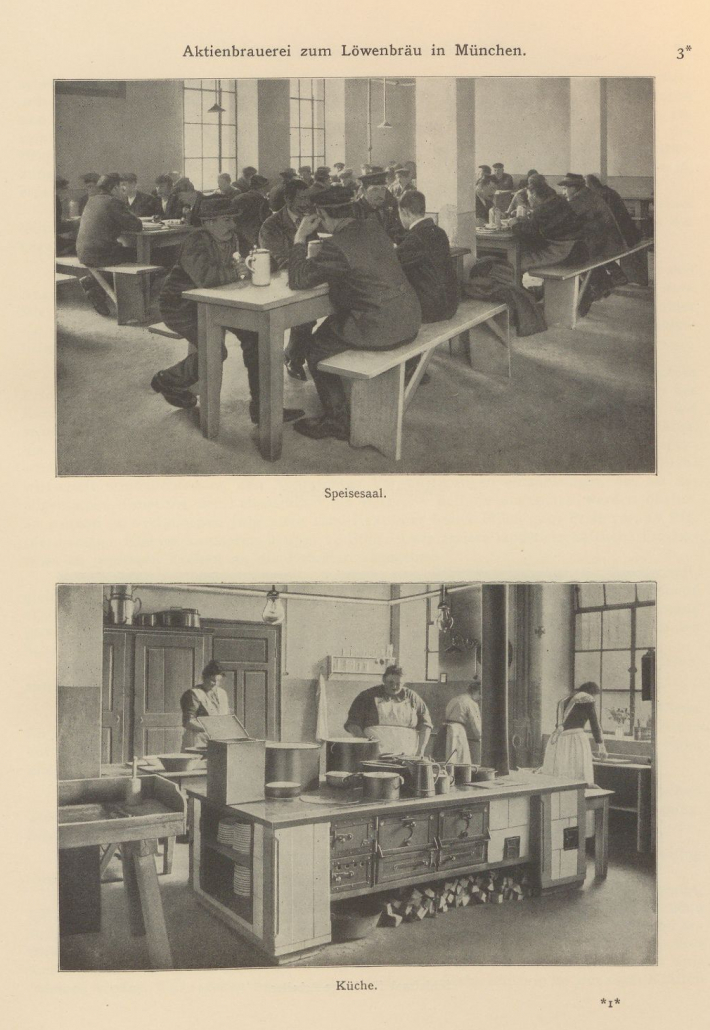

Unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen bauten nach und nach auch zahlreiche Unternehmen, insbesondere größere Fabriken, eigene sog. „Wohlfahrtseinrichtungen“ für ihre Beschäftigten auf, was einerseits die Arbeitsbedingungen verbesserte, andererseits aber auch eine willkommene Gelegenheit für die Unternehmen bot, sich in ein gutes Licht zu rücken.

Die freiwilligen sozialen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen in Gewerbe, Handel und Industrie im Deutschen Reiche, Halle a.S. 1913, S. 3*.

So präsentiert sich etwa die Aktienbrauerei zum Löwenbräu in München in dem Überblickswerk „Die freiwilligen sozialen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen in Gewerbe, Handel und Industrie im Deutschen Reiche“ (1913) als „modern[es]“ Unternehmen, das seinen Beschäftigten nicht nur Pensionskasse, Weihnachtsgratifikation und Versicherungen anbietet, sondern auch Bade-, Wasch- und Ankleideräume, einen Schlafsaal für unverheiratete Arbeiter sowie preiswerte Speisen aus einer „echt bayerischen Küche, [aus der] solide Leberknödel und nahrhafte Kalbshaxen hervorgehen“ (S. 5*).

Die Leitung der Schokoladenfabrik Tobler aus Bern indes betont in ihrer Broschüre „Die Entwicklung der Tobler-Unternehmung und ihrer Arbeiter-Fürsorge und Wohlfahrtseinrichtungen“ (1919), „von dem Wunsche [beseelt zu sein], ihrem Personal in allen Lebenslagen ideellen und materiellen Schutz und Hülfe angedeihen zu lassen“, ja, ein „soziale[r] Musterbeitrieb“ zu werden. Dies zeigt sich etwa in der Einrichtung eines „an die Fabrik-Krankenkasse [angegliederten,] segensreich wirkende[n] Wöchnerinnenfonds“, der einen festen Beitrag an alle Wöchnerinnen ausbezahlt, die länger als zehn Monate bei Tobler angestellt waren – und dabei wird besonders hervorgehoben, dass auch ledige Mütter diese Leistung erhalten (S. 6).

Geregelte Arbeitszeiten sowie gesicherte wirtschaftliche und soziale Verhältnisse waren jedoch nicht nur die Voraussetzung dafür, dass – wie eingangs zitiert – Arbeiter*innen öffentliche Bäder und Plätze besuchen konnten, sondern sie ermöglichten auch erst eine ernsthafte politische Beteiligung breiterer Bevölkerungsschichten:

Der Arbeiter, der 11 Stunden in der Fabrik gestanden, der Handwerker, der sich 11-12 Stunden in der Werkstatt gemüht, der Schuldenbauer, der 12-15 Stunden in Stall und Flur sich abgeplagt hat – sie alle haben zu wenig Kraft, nach der Arbeit Schriften oder Gesetze zu lesen und zu durchdenken. Kommt der Tag der Wahl, so bleiben sie daheim oder üben ihr Recht blind (…) aus. Daher der gefährliche Feind des Staates: die politische Gleichgültigkeit. (S. 15)

Gerade das mutige und ausdauernde politische Engagement vieler Menschen in der Arbeiter*innenbewegung – teilweise unter äußerst widrigen Umständen – führte aber letztlich dazu, die Arbeitsbedingungen Schritt für Schritt zu verbessern.

Public Domain Wiki Commons K:\ZWR\Bildrechte\Murawski\Digitale Lektuere\Bildrecht_Lektuere_Hieronymus.png

Public Domain Wiki Commons K:\ZWR\Bildrechte\Murawski\Digitale Lektuere\Bildrecht_Lektuere_Hieronymus.png

Garden in England, Painting by Aron. Photo. Britannica ImageQuest, Encyclopædia Britannica © akg Images / Universal Images Group / Rights Managed

Garden in England, Painting by Aron. Photo. Britannica ImageQuest, Encyclopædia Britannica © akg Images / Universal Images Group / Rights Managed

Stabi Berlin

Stabi Berlin

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!