Ein Gebetbuch für alle Fälle: Das Stundenbuch des Niklas Firmian – Teil 3

Die Angst vor Hölle und Fegefeuer

Ein Stundenbuch, also ein Gebetbuch für Laien, hatte so etwas wie einen festen Textkanon, der eigentlich immer vorkam. So sind es neben dem Kalender die Abschnitte aus den Evangelien (Perikopen – hier ab fol. 25v), das Marien-Offizium (hier ab fol. 35v, mit Ergänzungen ab fol. 84), das Kreuz- und Heilig-Geist-Offizium (hier fol. 17 – es fehlt die einleitende Miniatur, sehr wahrscheinlich eine Kreuzigung – und fol. 19v), die Bußpsalmen mit Heiligenlitanei (hier fol. 101v (Abb. 2) und fol. 108), das Toten-Offizium (hier fol. 114v (Abb. 3)), Gebete zu Heiligen (Suffragien – hier ab fol. 224) und noch ein oder zwei Gebete an Maria. An sich schon eine ziemliche Textmenge, doch das Stundenbuch des Niklas Firmian (Staatsbibliothek zu Berlin, Hdschr. 241) verfügt über noch viel mehr. Eine Menge von Messtexten und Gebeten macht das Stundenbuch des Niklas Firmian zu einem echten „Allrounder“ – jede Eventualität wurde bedacht.

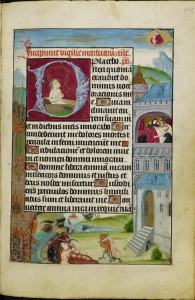

Besonders praktisch sind die Gebete, die man zur Kommunion beten soll (ab fol. 199). Niklas Firmian war ein mächtiger Mann und da erweist sich auch ein Gebet gegen Feinde als sinnvoll (ab fol. 153v – Abb. 1). Dieses Gebet wird von einer prächtigen Miniatur eingeleitet, auf der man sieht, wie Papst Leo III. Kaiser Karl dem Großen einen Himmelsbrief überreicht. Der Papst mit seiner Dreifachkrone (Tiara) thront gerahmt von zwei Kardinälen, der Kaiser mit Krone in Rüstung und Hermelinmantel nimmt kniend den Brief entgegen. Um wen es sich bei dem rechts stehenden Mann mit den gelben Stiefeln handelt, ist nicht ganz klar; es könnte sich um einen Zeremonienmeister oder einen Begleiter des Kaisers handeln. Wie nicht nur in flämischen Stundenbüchern üblich, erzählt die Bordüre eine Geschichte aus der Verkehrten Welt: Eine Affenfrau spinnt und wird dabei von einer Katze gestört. Solche Gebete konnte man sich auch personalisieren lassen: Auf fol. 154v findet sich zwei Mal die Formulierung famulum tuum N., resp. famulo tuo N. Hier konnte der Beter seinen Namen nennen, und in nur ganz seltenen Fällen ist er in Stundenbüchern auch eingetragen worden.

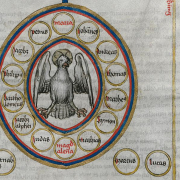

Die Angst vor einem plötzlichen Tod ohne Beichte, dem unendliche Höllenqualen folgen würden, war allgegenwärtig. Deshalb folgt – gewissermaßen folgerichtig – das Sterbegebet (fol. 142). Die Angst vor der ewigen Verdammnis also spielte eine große Rolle auch im täglichen Leben im Mittelalter. Die Bußpsalmen als fester Bestandteil eines Stundenbuches (hier ab fol. 101v – Abb. 2) haben Schuld, Reue und Buße zum Inhalt. König David gilt als der Verfasser der Psalmen und er ist auch in der Miniatur als demütiger Beter dargestellt, Kronhut, Szepter sowie die Harfe hat er beiseitegelegt. In der Bordüre drumherum wird aus Davids Leben erzählt: Als junger Hirte stellte er seine Furchtlosigkeit unter Beweis, indem er einen Löwen tötete (links), unten dann sein Coup gegen Goliath und sein Empfang vor den Toren der Stadt mit dem aufgespießten Haupt des Riesen.

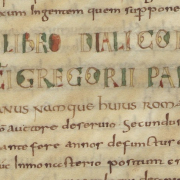

Einen echten Eindruck von der schaurigen Jenseitserwartung liefert freilich am besten ein weiterer Stundenbuch-Bestandteil, das Toten-Offizium (hier ab fol. 114v). Diese Gebete betete man an Todestagen der Verstorbenen, um ihnen die Qualen des Fegefeuers zu erleichtern. Anschaulich kann man das auf der Seite des Textbeginns sehen, wo rechts außen der reiche Prasser stirbt und der Teufel seine Seele nimmt; ein anderer schleppt ihn unten zu einem Höllenschlund (Abb. 3 – fol. 115). Damit dem Beter und seinen Verstorbenen nicht ein ähnliches Schicksal widerfährt, ist in der Initiale ein Verstorbener zu sehen, der sich aus seinem Sarg betend zu Gott wendet, mit dem Schriftband Miserere mei domine (Herr, erbarme dich meiner).

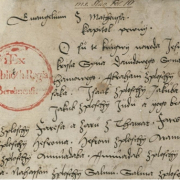

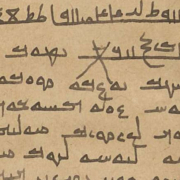

Abb. 4: Kardinalsammelindulgenz für St. Nikolaus in Wilsnack, Brandenburg, Domstiftsarchiv, Pfarrarchiv Wilsnack (Depositum), W 8

Aber man konnte – neben Beichte und tätiger Reue – noch mehr tun um den zeitlichen Sündenstrafen zu entgehen: einen Ablass erwerben. Diese Praxis trieb im Spätmittelalter merkwürdige Blüten. Man konnte an bestimmten Festtagen bestimmte Kirchen besuchen und Sammelablässe erhalten, die mehrere Kardinäle ausstellten (Kardinalsammelablass für St. Nikolaus in Wilsnack – Abb. 4). Aber auch Stundenbücher boten die Möglichkeit, die Last der im Laufe des Lebens unweigerlich angewachsenen Strafen zu vermindern, so auch in dem des Nikolaus Firmian. Da gibt es zum Beispiel das Passionsgebet von Papst Gregorius (fol. 31), das 14.000 Jahre Ablass verspricht, ein Ablass von Papst Bonifatius VI. erbringt 2.000 Jahre (fol. 33v). Wenig Erlass von Zeiten im Fegefeuer ist nach dem Gebet auf fol. 139v zu erwarten, hier werden nur 80 Jahre und viele Tage in Aussicht gestellt, das Gebet des Papstes Bonifaz auf fol. 188 erzielt hingegen 100.000 Tage.

Weniger solche Ablassgebete, als die Plenarablässe, die man für viel Geld kaufen konnte, die als Drucke ungeheure Verbreitung fanden, prangerte 1517 Martin Luther in seinen Thesen an.

Man kann die Handschrift online blättern oder auch noch einen Blog zum Besitzer oder zum Kalender lesen.

Literatur:

Beate Braun-Niehr, in: Kurt Heydeck, Die Handschriften der Signaturenreihe Hdschr. der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Teil 2, Hdschr. 151–300, Wiesbaden 2020, S. 174–191.

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

SBB-PK

SBB-PK

SBB-PK CC BY-NC-SA 3.0

SBB-PK CC BY-NC-SA 3.0

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!