Ein musikalisches Highlight — Mozarts Autograph der Zauberflöte im Stabi Kulturwerk

Beim Wechsel im November 2025 in der Schatzkammer des Kulturwerks in der Staatsbibliothek wird das komplette Autograph von Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte (KV 620) für etwa drei Monate präsentiert. Die 1791 entstandene eigenhändige Partitur in zwei Opernakten und notiert auf 224 Blättern ist ein besonderes Juwel der Musikgeschichte und die zentrale Quelle zu Mozarts genialer „Singspiel“-Oper.

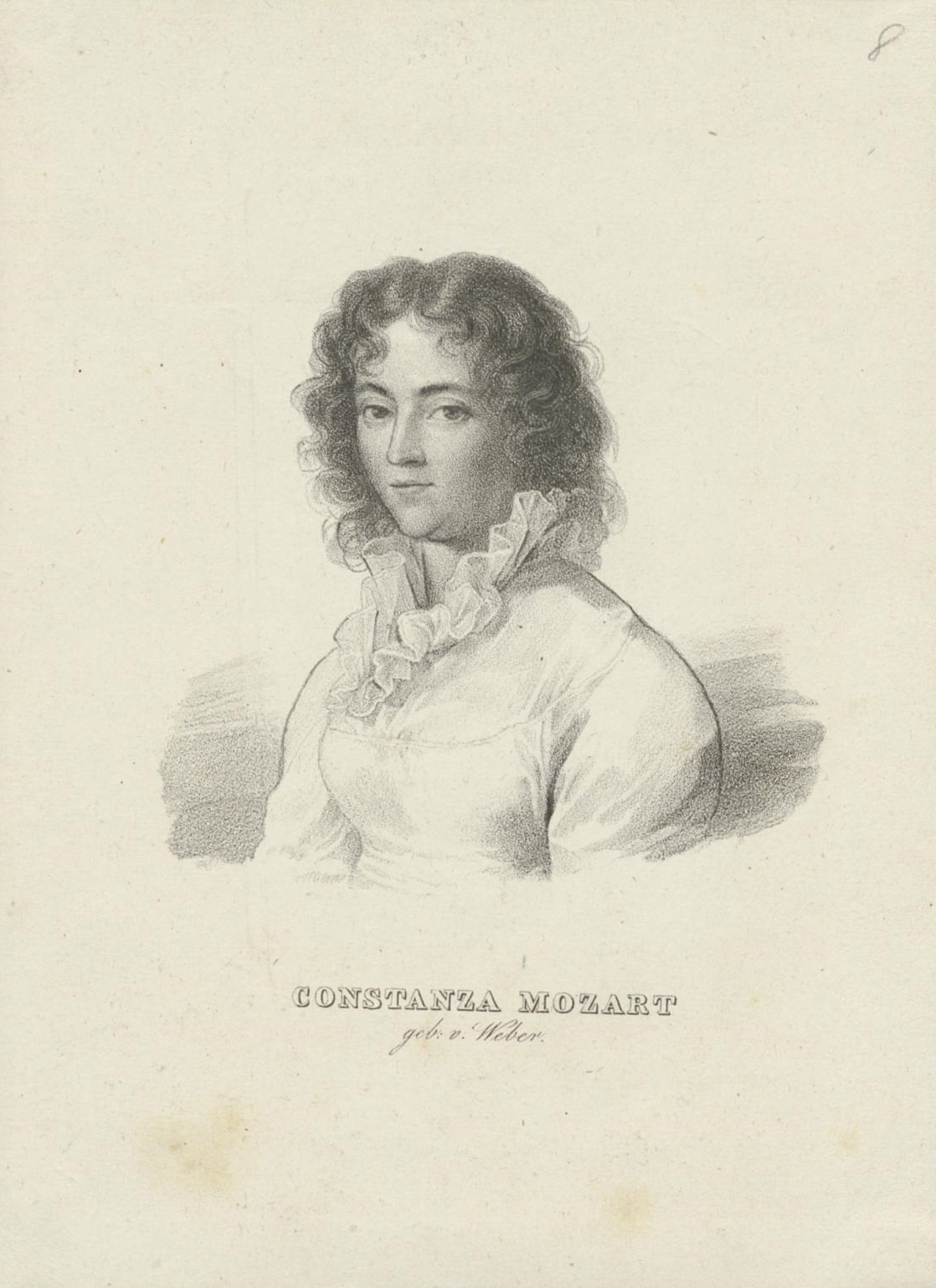

Sie ist nicht nur musikalisch von unschätzbarem Wert und gilt weltweit als eine der meistgespielten Opern überhaupt, sondern erzählt auch eine bewegte Provenienzgeschichte, die von Constanze Mozart zu verschiedenen Verlegern von Musikalien, dann über private Sammlungen bis hin zu den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts reicht.

Warum die Zauberflöte ein Highlight ist

Das Autograph der Zauberflöte gehört zu den sieben großen Opernautographen Mozarts. Die Handschrift des Werks ermöglicht nicht nur einen Blick in Mozarts Kompositionsprozess – mit verschiedene Schriftstadien, Korrekturen, Durchstreichungen, Einfügungen –, sondern ist selbst ein Objekt von großem ästhetischem Reiz.

Mozarts künstlerische Reifung lässt sich an dieser Oper festmachen, sowohl musikalisch als auch dramatisch. Vom frühklassischen, italienisch geprägten Stil ausgehend erreicht der Komponist eine intensive Verschmelzung von Musik und Handlung, die in der Zauberflöte ihren Höhepunkt findet. Die Mischung von deutschem Singspiel, italienischer Oper und der Freimaurersymbolik sowie die Prinzipien des Nebeneinanders von Volkstümlichkeit in der Kunstmusik bis zur hohen Kunst der Wiener Klassik, nicht zuletzt die Synthese von italienischer Form und deutscher Sprache heben diese letzte Oper Mozarts ganz besonders hervor.

Die Oper ist Bestandteil der winterlich-festlichen Saison von Kulturveranstaltungen und auch in Berlin ist die Zauberflöte in mehreren Opernhäusern in der Zeit um Weihnachten und Neujahr auf dem Spielplan. Die Oper hat märchenhafte und phantastische Elemente, es treten ein Prinz und eine Prinzessin auf, es gibt Momente des Zauberns und Prüfungen, Themen, die ein breiteres Publikum ansprechen, insbesondere auch Familien, und nicht nur die klassischen Opern-Kenner:innen. Besonders das Paar Papageno und Papagena, das am Ende der Oper zusammenfindet, ist nahbar und emotional berührend. Die Rollen sind spielerisch angelegt und verwandeln sich. Die Präsentation im Kulturwerk würdigt daher deren Liebesduett besonders: „Pa–pa–pa–Papageno! Papagena!“ Stotternd kommen sich beide näher, man spürt das Herzklopfen und endlich finden sich die beiden – die Liebe zwischen zwei Menschen wird an dieser Stelle der Zauberflöte besonders gut sichtbar.

Der Weg des Autographs und die Berliner Mozart-Sammlung

Nach Mozarts Tod verkaufte seine Witwe Constanze viele der Handschriften. So erwarb der Offenbacher Verleger Johann Anton André das komplette Autograph der Zauberflöte im Winter 1799/1800, da er das Ziel einer Gesamtausgabe der Werke Mozarts verfolgte. Die Ausgabe dieses Werkes kam dabei nicht zustande, andere gab André jedoch erstmals heraus. Seine Sammlung gelangte nach seinem Tod zunächst in den Besitz seiner Nachkommen. In Berlin wurde 1842 eine Musikabteilung an der Königlichen Bibliothek gegründet, in der die größte Sammlung an autographen Werken von Wolfgang Amadeus Mozart entstand. Die ersten eigenhändigen Werke Mozarts gelangten dabei bereits 1841 mit der Sammlung Georg Poelchaus, dem Gründungsbestand der Musikabteilung, in die Bibliothek. Seit den 1860er-Jahren erhielt die Abteilung dann immer wieder Autographe des Wiener Komponisten zum Geschenk, so auch die Zauberflöte, die der Berliner Bankier Ferdinand Jaques 1866 dem preußischen Staat schenkte. Im Jahr 1873 gelang es zudem, von den Erben des Offenbacher Musikverlegers Johann Anton André rund 135 Autographen Mozarts anzukaufen – und damit immerhin noch etwa die Hälfte der Sammlung, die André einst im Winter 1799/1800 von Mozarts Witwe Constanze erworben hatte.

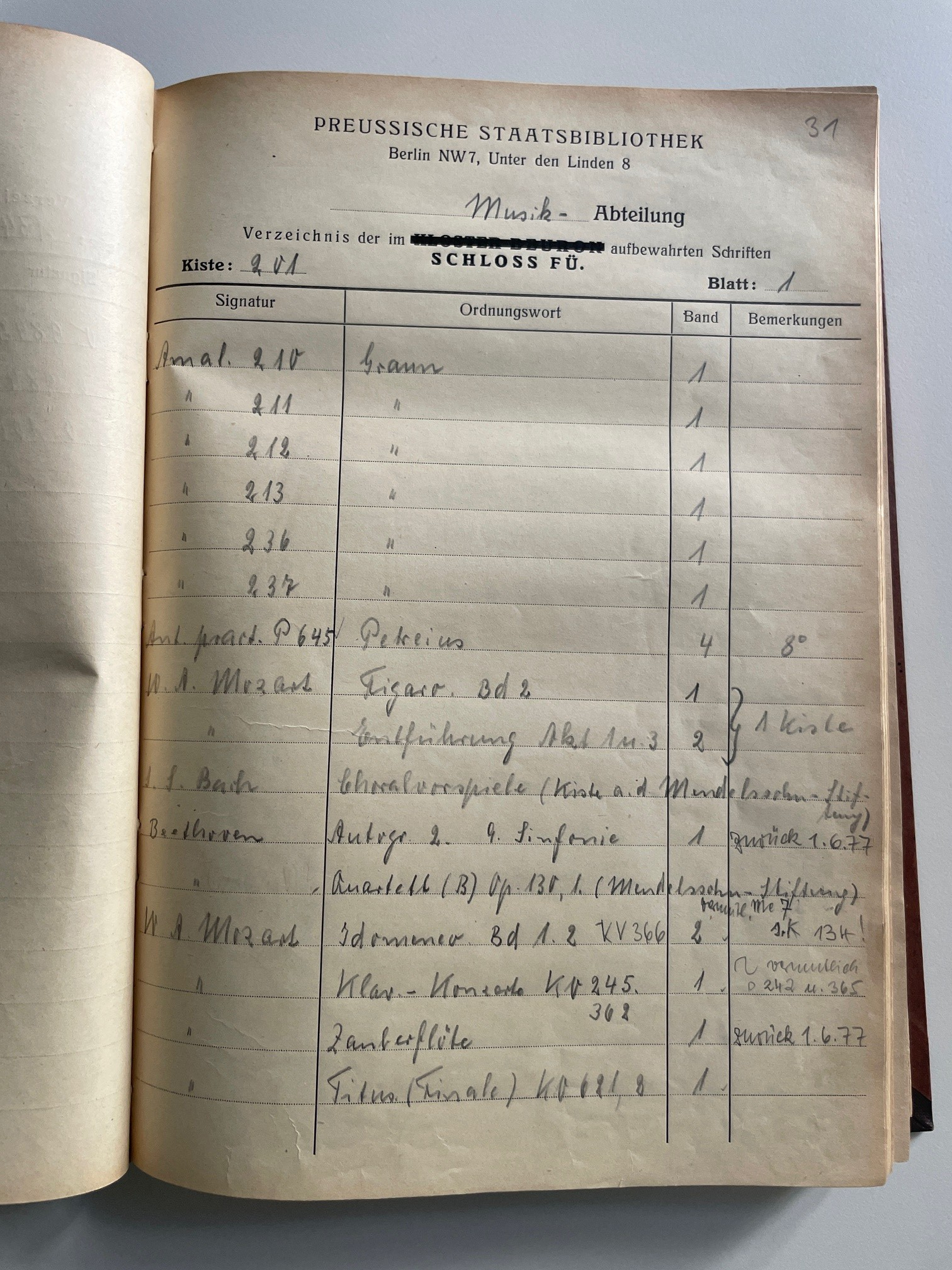

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt die Berliner Mozart-Sammlung weiteren Zuwachs. Die letzten spektakulären Erwerbungen waren 1901 die Oper Le nozze di Figaro aus dem Nachlass des Musikverlegers Fritz Simrock und 1908 die Entführung aus dem Serail als Teil einer größeren Schenkung des Berliner Bankiers Ernst von Mendelssohn-Bartholdy, eines Neffen des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. 1939 besaß die Preußische Staatsbibliothek über 250 Werkautographe Mozarts, dazu auch eine über 600 Signaturen umfassende Kollektion von Abschriften seiner Werke, die für die Forschung ebenfalls von großer Bedeutung sind. Zu den besonderen Stücken der Sammlung zählten neben den bereits genannten auch die Originalmanuskripte der Opern Così fan tutte und La clemenza di Tito, zahlreiche Sinfonien wie die Jupiter-Sinfonie, die c-Moll-Messe und etliche Klavierkonzerte.

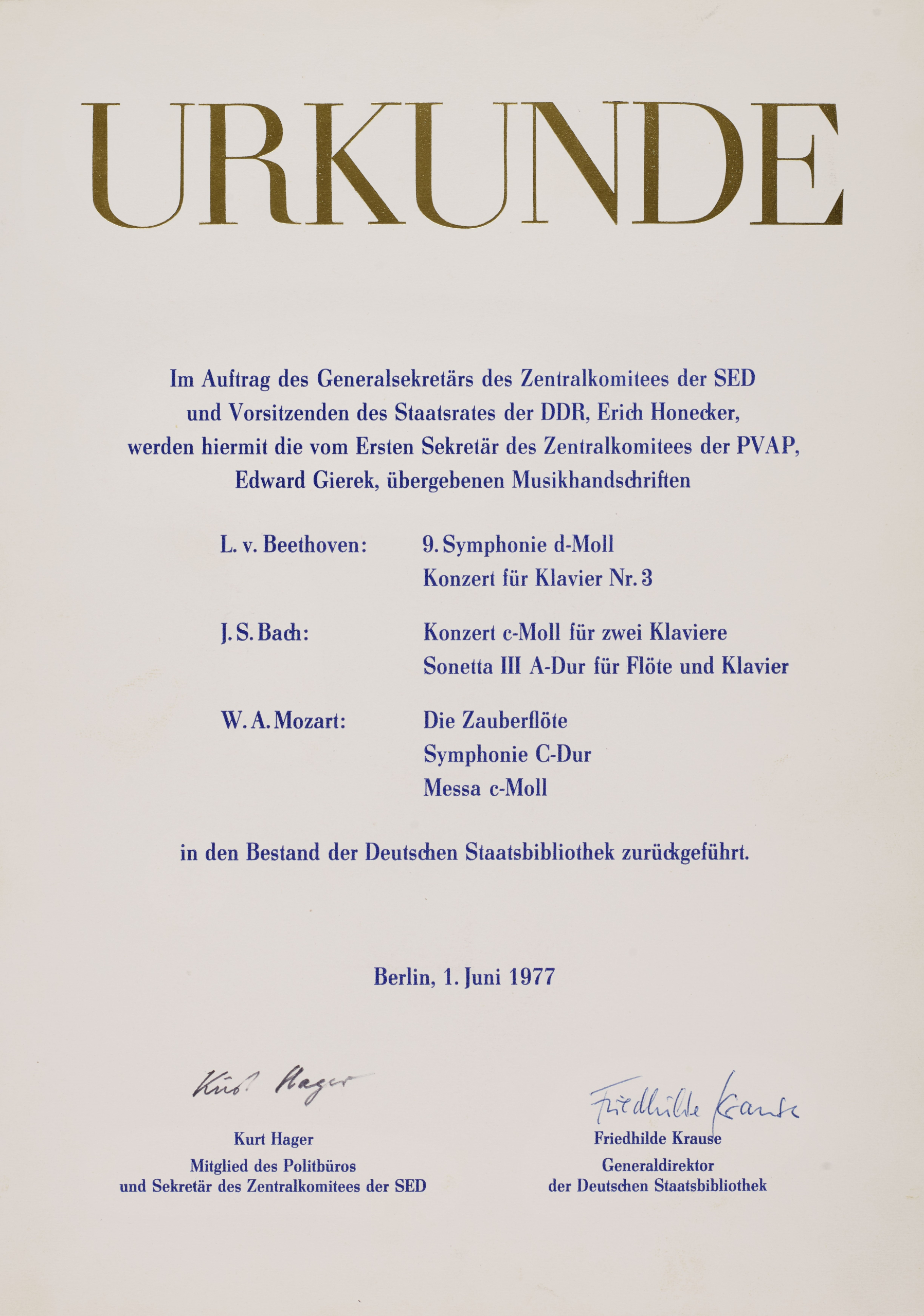

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Bestände vieler deutscher Bibliotheken zur Sicherheit ausgelagert — teils in Regionen, die später zum polnischen Staatsgebiet wurden. Bei der Auslagerung von Beständen der Musikabteilung ab 1941 wurden zahlreiche Musikhandschriften in Kisten verpackt und an verschiedene Auslagerungsorte auf dem Gebiet des damaligen Deutschen Reichs gebracht. Die Kisten, die zunächst nach Niederschlesien verlagert worden sind, kamen in das Schloss Fürstenstein (heute Książ), wo besonders wertvolle Musikhandschriften der Preußischen Staatsbibliothek ausgelagert wurden. Später wurden die Kisten ins Kloster Grüssau (heute Krzeszów) gebracht, was ebenfalls in Niederschlesien und nach dem Krieg auf polnischem Staatsgebiet lag. Wohl schon kurz nach Kriegsende kamen die Bestände von dort aus nach Krakau in die Biblioteka Jagiellońska, wo sie zusammen mit wertvollen Beständen aus anderen Abteilungen der Preußischen Staatsbibliothek bis heute als sogenannte Berlinka verwahrt werden. 1977 wurden einige wenige, doch sehr bedeutende Autographe an die DDR zurückgegeben. Von Mozart waren dies die Oper Die Zauberflöte sowie die c-Moll-Messe KV 427 und die Jupiter-Symphonie (Nr. 41) KV 551. Heute ist die Berliner Mozart-Sammlung also zerteilt, zwei Drittel des ursprünglichen Bestandes sind in Berlin, ein Drittel befindet sich in Polen.

Die Kisten, die zunächst nach Niederschlesien verlagert worden sind, kamen in das Schloss Fürstenstein (heute Książ), wo besonders wertvolle Musikhandschriften der Preußischen Staatsbibliothek ausgelagert wurden. Später wurden die Kisten ins Kloster Grüssau (heute Krzeszów) gebracht, was ebenfalls in Niederschlesien und nach dem Krieg auf polnischem Staatsgebiet lag. Wohl schon kurz nach Kriegsende kamen die Bestände von dort aus nach Krakau in die Biblioteka Jagiellońska, wo sie zusammen mit wertvollen Beständen aus anderen Abteilungen der Preußischen Staatsbibliothek bis heute als sogenannte Berlinka verwahrt werden. 1977 wurden einige wenige, doch sehr bedeutende Autographe an die DDR zurückgegeben. Von Mozart waren dies die Oper Die Zauberflöte sowie die c-Moll-Messe KV 427 und die Jupiter-Symphonie (Nr. 41) KV 551. Heute ist die Berliner Mozart-Sammlung also zerteilt, zwei Drittel des ursprünglichen Bestandes sind in Berlin, ein Drittel befindet sich in Polen. Diese wechselvolle Geschichte des Autographs macht die kleine Ausstellung der Zauberflöte im Kulturwerk besonders bedeutsam: Die Oper ist nicht nur ein Zeugnis künstlerischer Schöpfung, sondern auch ein Dokument deutsch-europäischer Kultur- und Sammlungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Diese wechselvolle Geschichte des Autographs macht die kleine Ausstellung der Zauberflöte im Kulturwerk besonders bedeutsam: Die Oper ist nicht nur ein Zeugnis künstlerischer Schöpfung, sondern auch ein Dokument deutsch-europäischer Kultur- und Sammlungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Weitere Infos:

Digitalisat der vollständigen Handschrift

Aufführungen der Zauberflöte in Berlin in der aktuellen Spielzeit:

Die Zauberflöte – Deutsche Oper Berlin | 30.12.2025 – 14.06.2026

Staatsoper – Die Zauberflöte (Everding)

Frühere Veranstaltung gemeinsam mit der Staatsoper Unter den Linden

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des Stabi Kulturwerks.

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!