Fanny loves Wilhelm, Wilhelm loves Fanny – Ein Seminar der UdK widmet sich der Verlobungszeit von Fanny und Wilhelm Hensel

Berlin, im Frühjahr 1822: Ein Maler stellt seine neuesten Werke aus, unter den Besuchern ist auch ein stadtbekannter Bankier nebst Gattin und Kindern, und da „funkt“ es zwischen der 16jährigen Tochter aus gutem Hause und dem gut elf Jahre älteren Künstler. Mit dieser Begegnung – wenn sie sich denn so zugetragen hat, wie sie rund 50 Jahre später zu Papier gebracht wurde – nimmt eine der schönsten und anrührendsten Lovestorys der Musikgeschichte ihren Anfang.

Wilhelm Hensel: Bildnis Fanny Mendelssohn Bartholdy, um 1822/23 © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett

Die Eltern Fanny Mendelssohn Bartholdys sind freilich zunächst nicht eben begeistert von dem Mann, den sich ihre Tochter da angelacht hat: Wilhelm Hensel ist nicht nur wesentlich älter als Fanny, er ist auch weitgehend mittellos und verfügt über kein gesichertes Einkommen, und obendrein munkelt man in Berlin, dass der brandenburgische Pfarrerssohn mit einem Übertritt zum Katholizismus liebäugele, was insbesondere die erst kürzlich vom Judentum zum Protestantismus konvertierte Mutter ernstlich beunruhigt. Zwar ist Wilhelm immer wieder gern gesehener Gast im Hause Mendelssohn Bartholdy, aber als er seiner Fanny zu Weihnachten 1822 einen Gedichtband schenkt, in den er ein Selbstbildnis eingeklebt hat, wird es der gestrengen Mutter zu bunt: sie schickt den Band postwendend zurück und fordert Wilhelm auf, sein Bildnis zu entfernen – solcherart „gereinigt“ dürfe er das Büchlein dann gerne wieder ihrer Tochter übergeben.

Im Sommer 1823 heißt es dann Abschied nehmen: mit einem königlichen Stipendium ausgestattet, reist Wilhelm nach Rom, um sich in seiner Kunst zu vervollkommnen und im Auftrag des Königs einige Meisterwerke Raffaels zu kopieren. Fünf lange Jahre können die Liebenden sich weder sehen noch schreiben, denn den direkten Briefkontakt haben die Eltern Fannys verboten; nur durch Briefe von und an die Eltern ist eine Kommunikation möglich.

Endlich, im Herbst 1828, kehrt Wilhelm nach Berlin zurück; Fanny hat auf ihn gewartet, er ist Fanny treu geblieben, und als der König dann Anfang 1829 die ersehnte Bestallung zum königlichen Hofmaler bewilligt, die Wilhelm zumindest ein gewisses regelmäßiges Einkommen sichert, kann er endlich um die Hand seiner Fanny anhalten. Die folgenden Monaten bis zur Hochzeit am 3. Oktober sind natürlich von Hochzeitsvorbereitungen, Liebesglück und Vorfreude auf das gemeinsame Leben geprägt, aber auch von allerlei Unsicherheiten und Missverständnissen, die vom gegenseitigen aufeinander Einlassen und sich Kennenlernen zweier so lange getrennter und durch das bisherige Leben so verschieden geprägter Menschen zeugen.

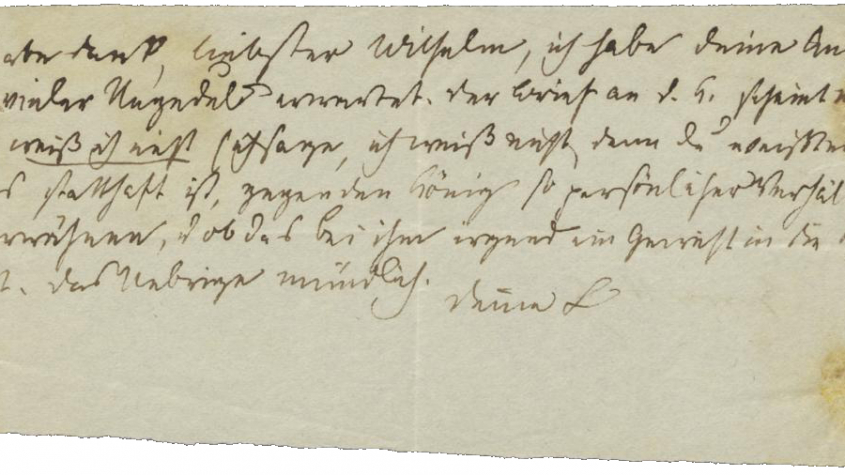

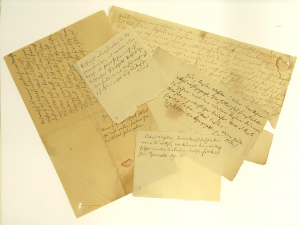

Aus dieser Verlobungszeit haben sich über 200 kleine Briefchen und Zettelchen erhalten, die unter den Nachfahren Fannys und Wilhelms von Generation zu Generation vererbt wurden und heute im Mendelssohn-Archiv der Staatsbibliothek verwahrt werden. Diese Billets, die meist durch Hausangestellte übermittelt wurden – manchmal lesen wir sogar, dass der Angestellte Auftrag hat, gleich auf die Antwort zu warten, die dann möglichst sofort erfolgen soll –, lassen sich von der Funktion durchaus mit heutigen Textnachrichten vergleichen, und auch wenn natürlich vieles auch mündlich bei fast täglichen Treffen besprochen wird und somit nur indirekt Widerhall in den erhaltenen schriftlichen Zeugnissen findet, spiegeln sich in ihnen doch die großen und kleinen Sorgen der Verliebten plastisch wider: Terminabsprachen und -absagen, Morgen- und Abendgrüße, Genesungswünsche bei Kopf- oder Zahnweh, Nachrichten über erhaltene Briefe und Besucher, Liebesschwüre und Verstimmungen lassen ein lebendiges Bild jener Wochen erstehen.

Unter dem Titel „Fanny loves Wilhelm, Wilhelm loves Fanny“ findet im Sommersemester 2024 ein Hauptseminar an der UdK Berlin statt, das von Frau Prof. Susanne Fontaine in Kooperation mit dem Leiter des Mendelssohn-Archivs durchgeführt wird. Die Studierenden erarbeiten hierbei neben Referaten zu einzelnen für das Verständnis von Fannys Leben und Schaffen wichtigen musikhistorischen Themen auch Transkriptionen der erhaltenen Billets, die bislang der Forschung nur in einer kleinen Auswahl bekannt sind. Am Ende des Semesters steht dann der Versuch, die Transkriptionen in eine relative Chronologie zu bringen und so einzelne Ereignis- und Handlungsstränge zu rekonstruieren. Daneben sollen die Transkriptionen mit Unterstützung der KollegInnen des Stabi Labs in die Digitalisierten Sammlungen der Staatsbibliothek überführt und ihre Verwendung als Grundlage („ground truth“) für maschinelle Modelle zur Texterkennung weiterer Briefe von Fanny und/oder Wilhelm Hensel geprüft werden.

![Marais, Marin (1656-1728): Pieces de Violes [2e livre]: Composées par M. Marais ordin. de la musique de La Chambre du Roy. Gravé par H. de Baussen (1656-1716). – Paris, 1701](https://blog.sbb.berlin/wp-content/uploads/251007-Beitragsbild-Marain-a-180x180.jpg)

Wissenswerkstatt | SBB-PK CC-BY-NC-SA 3.0

Wissenswerkstatt | SBB-PK CC-BY-NC-SA 3.0

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!