Ein Gebetbuch für alle Fälle: Das Stundenbuch des Niklas Firmian – Teil 2

Der Kalender

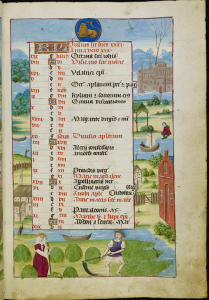

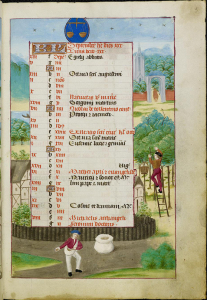

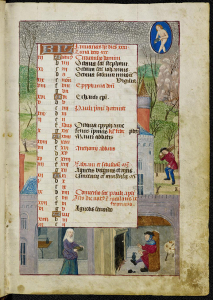

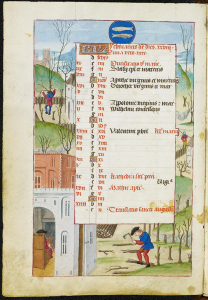

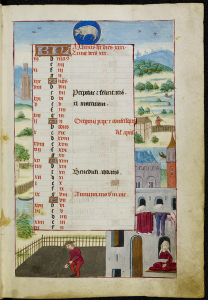

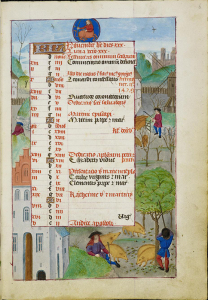

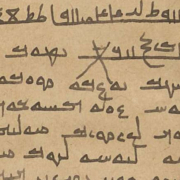

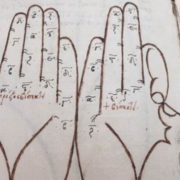

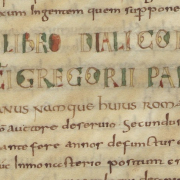

Der Kalender eines Stundenbuchs ist eine merkwürdige Sache für uns Heutige, weil er so gar nichts mit dem zu tun hat, was wir von einem Datums- und Tagesanzeiger erwarten. Dennoch ist er ein fester Bestandteil dieser Buchgattung. Kein Wochentag ist erkennbar, und auch der Monatsname geht in der ersten Zeile fast unter. So auch im um 1500 entstandenen Stundenbuch des Niklas Firmian (Staatsbibliothek zu Berlin, Hdschr. 241). Auf sechs Blättern werden die Monate auf je einer Seite aufgelistet (Abb. 1-12): links erscheinen drei Spalten mit römischen Buchstaben und Zahlen. Zunächst die Goldene Zahl (I–XIX) in Rot zur Bestimmung des Kalenderjahrs im Mondzyklus. Dann kommt der Sonntagsbuchstabe – dort ist jeweils das „A“ mit einer gemalten Initiale hervorgehoben – für die Bestimmung des Osterfests und schließlich die römische Tageszählung. Um das aber nutzen zu können, braucht man eine Tabelle, die jedoch in fast kein Stundenbuch eingebunden ist. Was freilich auch ohne komplizierte Berechnungen leicht lesbar ist, sind die Heiligenfeste. In Rot sind die wichtigen, in Schwarz die restlichen notiert. Wenn wie hier nicht jeder Tag besetzt ist, gelten die Kalendarien als zuverlässiger Hinweis auf den Entstehungsort der Handschrift, da sie die typischen Heiligenfeste der jeweiligen Diözesen abbilden. Nach Beate Braun-Niehr weist der Kalender des Firmian-Stundenbuchs auf die Diözese Trient, was gut zu dem Auftraggeber Niklas Firmian passt, der aus dieser Stadt stammt.

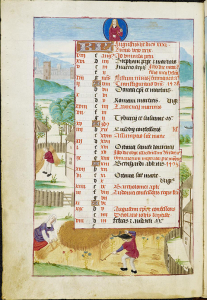

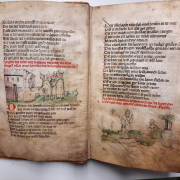

Abb. 7: Heumahd im Juli, Hdschr. 241, fol. 4

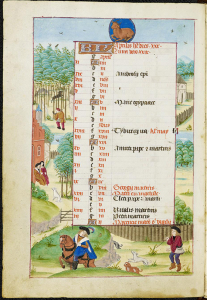

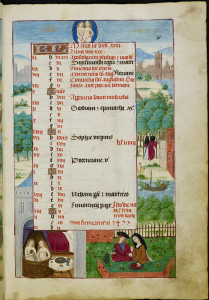

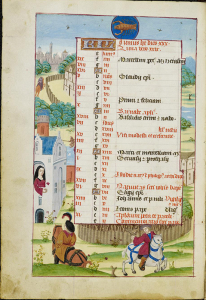

Das, was aber jedem Freude bereiten wird, sind die vierseitigen Bordüren mit ihren weiten Landschaftspanoramen, auf die der Text wie eine Tafel gelegt ist. Die Besitzer, das heißt im Wesentlichen die Familie Firmian und ihre Nachkommen, scheinen den Kalender oft angeschaut zu haben, wie die Dreckspuren unten auf den Seiten zeigen (z. B. Abb. 2); im danach folgenden Hauptteil des Stundenbuches hat das Interesse deutlich nachgelassen.

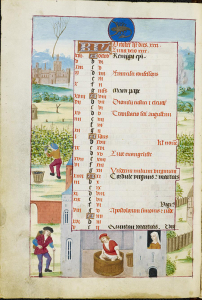

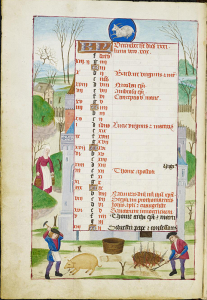

Wann immer Stundenbuchkalendarien mit Bildern versehen wurden, waren die Sternzeichen sowie die sogenannten Monatsarbeiten feste Bestandteile, die Szenen aus dem bäuerlichen und höfischen Leben zeigen. Im Januar schneit es aus einem grauen Himmel unter dem Sternzeichen der Fische (Abb. 1, fol. 1); dicke Flocken gehen auf grüne Wiesen und kahle Bäume nieder. Während der Herr sich vor dem Kamin die Füße wärmt und eine Frau ihm Essen bringt, schleppt rechts jemand Holz. Im Februar kann man denselben Herrn von hinten bewundern, während Bauern Bäume beschneiden (Abb. 2, fol. 1v). Nicht oft dargestellt ist das Lüften von Kleidung und Kissen im März (Abb. 3, fol. 2); der zur Aussaat bereite umzäunte Hausgarten gibt einen weiteren Einblick ins tägliche Leben der einfacheren Leute. Vornehmer wird es im April, wo vorn ein Herr mit drei Hunden und Jagdgehilfen auf die Pirsch geht; regelrecht biedermeierlich wirkt das auf einer Bank sitzende Paar mit seinem Hund (Abb. 4, fol. 2v). Der Wonnemonat Mai ist ganz der Liebe gewidmet: links diniert ein Paar im Badezuber, daneben gibt es Obst und Wein zum Picknick, hinten rechts ergeht man sich am Waldessaum (Abb. 5, fol. 3). Das Liebes-/ Minnethema steht auch im Juni im Zentrum mit der Dame, die eine Blume hält, während ein Herr zu Pferde zu ihr heraufschaut; dazu kommt die Falkenjagd (Abb. 6, fol. 3v). Nun folgen nur noch bäuerliche Themen: Im Juli ist die Heumahd angesagt (Abb. 7, fol. 4), im August wird das Getreide geschnitten, gebündelt und zum Hof getragen (Abb. 8, fol. 4v). Neuaussaat und Obsternte folgen im September (Abb. 9, fol. 5) sowie Weinlese und Keltern im Oktober (Abb. 10, fol. 5v); zur Schweinemast werden im November Eicheln von den Bäumen geschlagen (Abb. 11, fol. 6); im Dezember werden die Schweine geschlachtet und die Borsten abgebrannt (Abb. 12, fol. 6v).

Abb. 9: Aussaat und Obsternte im September, Hdschr. 241, fol. 5

Wie bei illuminierten Kalendarien üblich, sind also die Themen jahreszeitlich nach Gesellschaftsschichten aufgeteilt, ab Juli spielt das ländliche Leben die Hauptrolle. Unter den „höfischen“ Szenen ist die vom Mai (Abb. 5) wie eine Bilderzählung zu lesen, wenn auch entgegen der üblichen Leserichtung: Erst macht man einen Spaziergang, dann plaudert man im Garten, um dann schließlich im Schlafzimmer zu landen. Solch eine Darstellung einer gelungenen Liebeswerbung erstaunt. Selbst das Sternzeichen Zwilling im blauen Medaillon oben ist auf sexuelle Eroberung abgestimmt.

Die Buchmaler des Firmian-Stundenbuches haben all diese Szenen nicht erfunden, sie basieren auf Vorlagen. Die Kombination der Einzelszenen jedoch ist ihr Werk und ein Schatz mittelalterlicher Realienkunde.

Man kann die Handschrift online blättern oder bis Ende März 2025 im Stabi Kulturwerk betrachten.

Literatur:

Beate Braun-Niehr, in: Kurt Heydeck, Die Handschriften der Signaturenreihe Hdschr. der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Teil 2, Hdschr. 151–300, Wiesbaden 2020, S. 174–191.

SBB-PK

SBB-PK

Ihr Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!