Mozart wird auch digital

Nach Bach und Beethoven sind die Originalbestände Wolfgang Amadeus Mozarts, die sich in der Staatsbibliothek zu Berlin befinden, nun fertig katalogisiert und komplett über die Digitalisierten Sammlungen einsehbar.

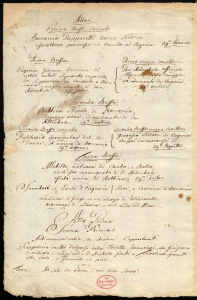

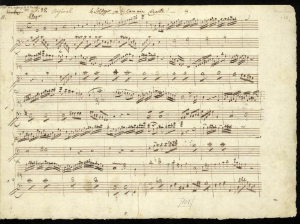

Erste Seite des Librettos zur Oper „Lo sposo deluso“ KV 453. Abschrift von einem Wiener Kopisten mit autographen Eintragungen Mozarts

Die über 250 Originalquellen W. A. Mozarts der Preußischen Staatsbibliothek Berlin stellten einst die größte zusammenhängende Sammlung Mozartscher Autographe im Besitz einer einzelnen Institution dar. Heute werden noch 150 Signaturen in der Staatsbibliothek zu Berlin – PK aufbewahrt, die jedoch nur verteilt über diverse gedruckte Kataloge erschlossen sind (vgl. insbes. die Verzeichnisse von G. Klein (1982) zu den Westberliner und F. Ziegler (1990) zu den Ostberliner Beständen), bzw. in der Neuen Mozart-Gesamtausgabe nach Werken/Werkgruppen beschrieben wurden, oder teilweise unzusammenhängend auch in der Fachliteratur Erwähnung fanden. Doch selbst da fehlen mitunter einzelne Bände, die zum Erscheinungszeitpunkt der jeweiligen Publikation noch als verschollen galten. Dieser Sachverhalt wurde nun durch die Zusammenführung der Kataloge und Neuerschließung der Quellen in der internationalen Datenbank für Musikquellen (Répertoire International des Sources Musicales, kurz RISM) Rechnung getragen. Somit sind die Handschriftendaten nicht nur komplett, sondern auch von jedem beliebigen Ort mit Internet-Zugriff konsultierbar. Überdies wurden sämtliche in der Staatsbibliothek zu Berlin befindlichen Originalquellen digitalisiert und in den Digitalisierten Sammlungen freigeschaltet. Dadurch sind Mozarts Autographe einerseits digital gesichert, andererseits sind sie frei im Internet zugänglich und die Originale werden trotz einer regelmäßigen virtuellen Nutzung geschont.

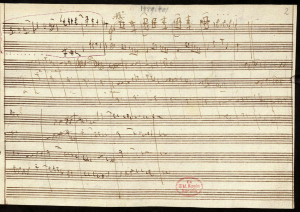

Blatt mit Skizzen zur Ouvertüre der Zauberflöte KV 620, zum Requiem d-Moll KV 626 und zu einem weiteren unbekannten Werk in F-Dur

Bereits vor über 10 Jahren fanden Mozarts beliebtes Singspiel „Die Zauberflöte“ KV 620 und die Fragmente zur Sonate für Klavier zu 4 Händen D-Dur KV 381 (123a) und zum Streichquartett A-Dur KV 464a (Anh 72) Eingang in die Digitalisierten Sammlungen der SBB. Es folgten jeweils eine Dutzend Clavierkonzerte, u.a. das Konzert Nr. 18 B-Dur KV 456, Nr. 19 F-Dur KV 459, Nr. 22 Es-Dur KV 482 und Nr. 25 C-Dur KV 503, sowie Bände mit Musik zu Bühnenwerken, wie La finta semplice KV 51, Idomeneo KV 366 und 367, Die Entführung aus dem Serail KV 384, Le nozze di Figaro KV 492, Così fan tutte KV 588 und La clemenza di Tito KV 621; hinzu kamen sieben Messen, darunter die Credo-Messe, die Spaur-Messe und die Orgelsolo-Messe (alle C-Dur) KV 257–259 sowie die große Messe c-Moll KV 427 (417a), vier Sinfonien, u.a. die Pariser Sinfonie D-Dur KV 297 (300a) und die Jupiter-Sinfonie C-Dur KV 551, die Serenaden Es-Dur KV 375 und c-Moll KV 388, die Klaviersonate Nr. 13 B‑Dur KV 333 (315c) und einzelne Konzertarien, Streichquartette, Divertimenti, Menuette, Märsche, Litaneien, wie auch Entwürfe, Skizzen und Studien. Dies betraf knapp 70 Signaturen des autographen Mozart-Bestandes in der Staatsbibliothek zu Berlin.

Aquarellierte Federzeichnung J. P. Lysers zu „Die Entführung aus dem Serail“ KV 384; Beilage zu einer Skizze zu diesem Singspiel

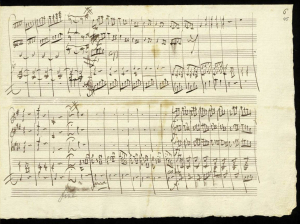

Letzte Notenseite mit dissonantem („polytonalem“) Schluss des Dorfmusikantensextetts „Ein musikalischer Spaß“ F-Dur KV 522

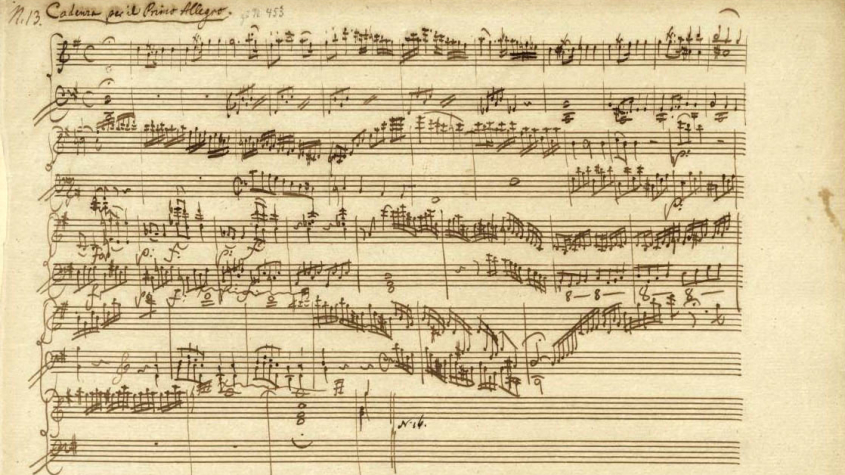

Durch die systematische Bearbeitung der restlichen Originalhandschriften in den letzten Monaten konnten die früher entstandenen Katalog- und Digitalisierungslücken nun geschlossen und sämtliche Autographe in der RISM-Datenbank nachgewiesen und in den Digitalisierten Sammlungen präsentiert werden. Diese umfassen nunmehr außer zahlreichen von Mozarts berühmtesten Werken auch weniger beachtete Kompositionen, wie seine frühen Sinfonien und Messen, seine Kirchen- bzw. Epistelsonaten, weitere Konzertarien, Streichquartette, Divertimenti, Märsche, Tänze oder Kammermusikwerke, darunter das Dorfmusikantensextett „Ein musikalischer Spaß“ KV 522, das großangelegte Oratorium „La Betulia liberata“ KV 118 (74c), Auszüge aus dem Oratorium „Davide penitente“ KV 469, die zeitweise verschollene, frühe Fassung der Grabmusik „Wo bin ich, bitt’rer Schmerz“ KV 42 (35a), diverse kleinere Kirchenstücke, Solfeggien für seine Frau Constanze, Kadenzen zu Arien und zu Klavierkonzerten, Kanon- und kontrapunktische Studien, die Bearbeitung des Oratoriums „Alexander’s Feast“ von Georg Friedrich Händel (HWV 75) KV 591 und etliche Entwürfe und Skizzen zu Opern, Messen, Konzerten, Quartetten, Quintetten, Kanons und Fugen. Somit soll nicht nur die Mozartforschung bedient, sondern auch die Aufführung berühmter, aber auch weniger bekannter Werke anhand Originalhandschriften gleichermaßen befördert werden.

Die Fertigkatalogisierung der autographen Bestände Mozarts der SBB wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Münchener Arbeitsgruppe (Bayerische Staatsbibliothek) des 1952 gegründeten Répertoire International des Sources Musicales, gefördert durch die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Die Digitalisierung der Quellen erfolgte in Eigenleistung der Staatsbibliothek zu Berlin und wäre ohne den zuvorkommenden Einsatz der MitarbeiterInnnen der Abteilung für Digitalisierung und Bestandserhaltung sowie der Musikabteilung nicht zustande gekommen. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

Bis zum Auslaufen der finanziellen Unterstützung durch die Münchener RISM-Arbeitsgruppe werden noch rund 30 weitere Signaturen aus der gewaltigen Mozart-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin bearbeitet, darunter Abschriften aus den Nachlässen von Otto Jahn, Ludwig von Köchel und Aloys Fuchs. Diese Quellen, oft direkte Kopien der Originalhandschriften Mozarts, die heutzutage an sehr verschiedenen Orten gelagert werden, ergänzen die in der Staatsbibliothek zu Berlin vorhandenen Autographe in hervorragender Weise.

RBB-online. Lizenz liegt vor.

RBB-online. Lizenz liegt vor.

CC BY-NC-SA

CC BY-NC-SA

![Isshin Sūden (1569-1633), [Karasumaru Mitsuhiro (1579-1638)]: 寛永行幸記 (Kan’ei gyōkōki) – Aufzeichnungen über den Kaiserbesuch in der Kan’ei-[Ära] – nach 1626 [vor 1650]; Signatur: 562170 ROA. Ausschnitt: Isshin Sūden (1569-1633), [Karasumaru Mitsuhiro (1579-1638)]: 寛永行幸記 (Kan'ei gyōkōki) – Aufzeichnungen über den Kaiserbesuch in der Kan'ei-[Ära] - nach 1626 [vor 1650]; Signatur: 562170 ROA. Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 Staatsbibliothek zu Berlin-PK](https://blog.sbb.berlin/wp-content/uploads/Beitragsbild_Juni_Ostasien-180x180.jpg)

SBB-PK

SBB-PK

Es ist wirklich wunderbar, dass quasi die wertvollsten Musikhandschriften der Staatsbibliothek zu Berlin endlich katalogisiert und digitalisiert wurden. Herzlichen Glückwunsch dafür! Etwas seltsam finde ich allerdings, dass dies nur über Drittmittel-Projekte oder durch personelle und finanzielle Unterstützung anderer Institutionen wie der Bayerischen Staatsbibliothek oder der DFG möglich wurde. Ich frage mich: Hat die Staatsbibliothek zu Berlin kein eigenes Personal, um eine ihrer Grundaufgaben zu erfüllen? Nicht einmal, um Autographe von Bach, Beethoven und Mozart zu katalogisieren? Und was passiert nun, wenn die RISM-Förderung endgültig ausläuft? Meines Wissens gibt es noch zig-Tausende von Musikalien in der Stabi Berlin, die weder katalogisiert noch digitalisiert sind. Werden sie für immer in Vergessenheit geraten, wenn die Drittmittel fehlen? Ich hoffe es doch nicht…